Il caso di Ustica

Fino a pochi anni fa il passato era luminosamente chiaro in quanto in esso si rispecchiava un presente che conteneva il sé anche il domani, un futuro concepito come l’orizzonte del presente. Il tempo d’oggi invece non sembra più poterlo indicare, quel futuro, e al contempo pare sganciarsi dal passato. Tra crisi climatica, epidemie senza precedenti e guerra, la concezione della storia come sviluppo continuo e ininterrotto si è fatta via via più incerta e soprattutto meno incardinata su una secolare, ininterrotta crescita. Un’idea di storia imperniata sulla modernizzazione occidentale, imperiosa e progressiva, è venuta esaurendosi ed è stata sostituita da un’altra, legata solo a quei fatti del passato che parlano al presente e che consentono un dialogo serrato con ciò che va accadendo. Vera protagonista del rapporto collettivo col passato è così la nuova stella da tempo emersa nel firmamento dei media, la memoria storica. Rappresenta un buon esempio per spiegare questa differenza.

Nella sensibilità collettiva odierna non vi è però una chiara coscienza di come e quanto la storia e la memoria storica siano due cose diverse. La memoria storica, imbevuta delle urgenze del presente, delle domande importanti che siamo obbligati a rivolgere al passato, delle esperienze, sofferenze e ricordi dei soggetti collettivi e dei singoli individui, trova nei media – sia tradizionali sia disposti nella nuova dimensione onnicomprensiva dell’on-line – un terreno elettivo che tende a marginalizzare o ad escludere la storia vera e propria, e cioè lo spazio autonomi d’indagine scientifica sulle vicende accadute in un tempo passato.

A 45 anni di distanza dall’evento tragico (81 vittime) del 27 giugno del 1980, una vicenda giudiziaria tormentata e viziata da ripetuti tentativi di depistaggio è venuta disponendosi nel tempo e accumulando sull’accaduto una mole enorme di materiali documentari. A parte i numerosi libri sul tema anche solo la “pagina” di wikipedia relativa alla vicenda conta 150.000 caratteri, qualcosa come una settantina di pagine piene di informazioni su inchieste, processi, intercettazioni, testimonianze, verifiche tecniche.

Soprattutto, dopo le dichiarazioni alla magistratura dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, nel 2008, ha preso corpo la tesi di un attacco missilistico compiuto da forze armate francesi o comunque Nato contro un aereo libico che volava vicino al volo Itavia IH870 abbattuto. Non si sa poi se tale aereo sia il MIG 23 libico caduto nei boschi di Castesilano in Calabria e ritrovato il 18 luglio. Alte ipotesi sulle cause (bomba a bordo, cedimento strutturale) o sui mandanti sono state ripetutamente formulate, senza giungere tuttavia a una verità condivisa.

1985 – 1992

Perché parlare di Ustica oggi

Colpisce tuttavia quanto poco la discussione su Ustica, così rilevante sul piano della memoria storica, abbia spinto i media e l’opinione pubblica ad interrogarsi sui tratti essenziali della situazione strategica e geopolitica mediterranea del 1980. A inquadrare cioè quell’evento in un contesto storico determinato.

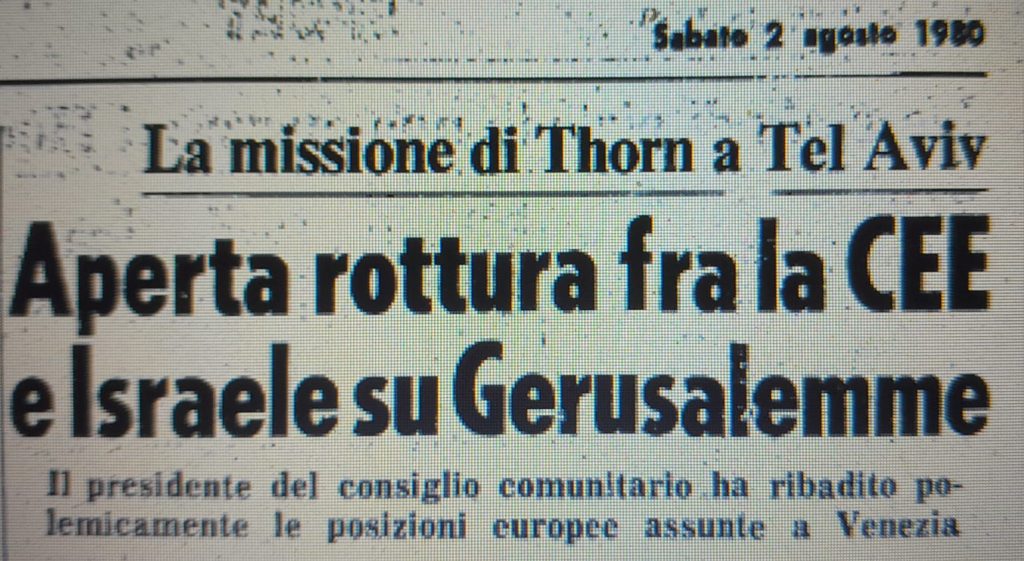

Il 1980 fu un anno segnato, prima della strage di Ustica, da un avvenimento decisivo e di cui oggi però si parla poco: a Venezia, il 13 giugno 1980, la CEE (non c’era ancora l’Unione europea) intervenne sulla questione israelo-palestinese proclamando ufficialmente il diritto dei due popoli a due stati, schierandosi per la rivendicazione palestinese all’autodeterminazione, riconoscendo l’OLP e chiedendo il ritiro d’Israele dai territori occupati.

Nei mesi successivi…

Dopo la strage di Ustica, si avranno poi tre sanguinosi attentati, di marca neofascista e rivendicati da una presunta “internazionale nera”, quelli alla stazione di Bologna (2 agosto); all’Oktoberfest di Monaco di Baviera (26 settembre); e in rue Copernic, di fronte a una sinagoga, a Parigi (3 ottobre). In verità un’internazionale nera vera e propria ormai, dopo la rivoluzione dei garofani (1974) a Lisbona (dove negli anni settanta esisteva) e il passaggio alla democrazia della Spagna e della Grecia non aveva più basi solide in Europa, mentre nel mondo palestinese circolavano soggetti come Carlos o Abu Nidal postisi a capo di gruppi terroristici di assai difficile catalogazione, e sospetti di azioni armate a pagamento.

Un approccio storico corretto alla strage di Ustica imporrebbe allora uno sguardo più ampio, ricostruendo un contesto popolato da diversi attori con differenti e contrastanti strategie, in una fase di forte tensione internazionale segnata dall’inizio della crisi di un mondo bipolare, dal truce protagonismo delle potenze dell’area (da Gheddafi a Bashar al-Assad a Saddam Hussein) e da un particolare momento del perdurante conflitto israelo-palestinese. Guardando attraverso questo orizzonte complesso la storia, più della memoria storica, può aiutare a capire il passato.

A seguito dell’editoriale, pubblichiamo una nota a firma di Daria Bonfietti, Presidente Associazione Parenti Vittime Strage di Ustica.

In occasione del 45° anniversario delle Stragi di Ustica e della Stazione di Bologna, ho cercato di denunciare il riaccendersi della “ voglia di riscrivere la storia” per gettare dubbi e per negare la verità. Per la Strage del 2 agosto la verità è scritta nelle sentenze definitive di condanna all’ergastolo di Cavallini e Bellini che inchiodano alle loro responsabilità fascisti e piduisti.

Per Ustica la verità è, ancora una volta ribadita anche nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Roma che, pur prendendo atto della mancanza di collaborazione internazionale che non permette di individuare gli autori materiali dell’abbattimento del DC-9 Itavia, conferma lo scenario di guerra aerea in cui si è trovato l’aereo civile partito da Bologna il 27 giugno 1980, già delineato nella Sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore nel 1999.

La Procura inoltre aggiunge elementi importanti e documenta che, nel giorno della tragedia, contrariamente a quanto sostenuto dalle fonti ufficiali francesi, la portaerei Foch era presente nel mare di Napoli e conferma che nel cielo era in atto, come è dimostrato dai tracciati radar, (decrittati per la Procura di Roma con l’aiuto degli esperti della Nato), un’operazione militare con aerei francesi e americani.

Se queste sono dunque le acquisizioni, mi ha colpito molto che proprio per ricordare Il 45° anniversario, la Fondazione Feltrinelli, con il suo indubbio e meritato prestigio, nel suo magazine online Pubblico, nell’editoriale “Perché parlare di Ustica oggi”, ospiti a firma dal professor Francesco Benigno, chi continua indebitamente a parlare di “mistero” (attorno alla Strage di Ustica di “mistero” non c’è più nulla), ospiti chi ancora oggi, anche dopo il deposito delle 450 pagine della Procura che rafforzano lo scenario di guerra attorno al DC9, ospiti insomma chi accredita ancora come verosimile l’ipotesi, smentita nei tribunali e nelle ricerche storiche, che il DC-9 Itavia sia stato vittima di un attentato terroristico. La solita bomba a bordo. Non solo, in questo scritto si sollevano dubbi anche per la Strage della Stazione di Bologna.

Nell’editoriale il professor Benigno tenta di inserisce le sue ipotesi in un contesto storico che voglio definire molto parziale: tracciando un quadro della situazione internazionale presente nel 1980, definendola “estremamente pericolosa” per il brusco risvegliarsi delle tensioni tra Occidente e il mondo comunista, senza però prendere in considerazione ciò che è stato scritto, ad esempio, nel volume “1980 l’anno di Ustica” a cura di Luca Alessandrini, un approfondimento cioè,sulle tensioni presenti nell’area mediterranea, dove il grande nemico dell’Occidente è la Libia, osteggiata dalla Francia per la supremazia nel Centro Africa e dagli Stati Uniti preoccupati per le sorti dell’Egitto da poco diventato un alleato.

Al panorama storico va aggiunta una riflessione sulla politica estera italiana. Va ricordato la battuta di un noto personaggio politico dell’epoca: “L’Italia ha la moglie americana e l’amante libica”, per definire gli innumerevoli interessi tra i due paesi: il petrolio, il 15% delle azioni Fiat di proprietà del leader libico Gheddafi dal 1976, i rapporti stretti tra i servizi segreti.

Alla luce di questa lettura storica complessiva è veramente difficile credere la Libia responsabile-mandante di atti ostili contro l’Italia.

E non posso non ricordare che sulla tesi della “bomba a bordo”, non solo non vi è alcuna prova, ma soprattutto viene smentita da tutte le perizie, frattografica, chimica, esplosivistica fatte sui resti dell’aereo, che hanno indotto il Giudice Priore a concludere con: “Il DC9 è stato abbattuto all’interno di un episodio di guerra aerea….. ecc. ecc.”.

Vorrei anche sottolineare che all’Università di Bologna, con il prof. Giacone, si discutono già tesi sull’inconsistenza documentata della minaccia di attentati, proprio a partire dalle carte che si ripropongono negli ultimi anni come accreditanti di questa tesi di attentati, per capirci: la documentazione “lodo Moro-carteggio Giovannone- Ustica”; ma voglio ricordare che lo aveva già dimostrato nei suoi adempimenti anche la Magistratura.

Ed infine mi piace altresì rilevare che il testo del professor Benigno ha creato sconcerto anche tra gli altri qualificati autori intervenuti sul numero di Pubblico.

Queste le considerazioni che non si possono non fare a 45 anni da quell’evento, leggere le carte, riportare le Sentenze penali e civili e chiedere con forza al Governo del Paese, alla diplomazia di impegnarsi maggiormente per poter scrivere anche l’ultimo pezzo di verità: chi ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace.

Ecco, vorrei che la Fondazione Feltrinelli lo urlasse forte insieme a noi.

Daria Bonfietti

Presidente Associazione Parenti Vittime Strage di Ustica

Bologna, 23 luglio 2025

Qui invece, una nota a firma di Cora Ranci, Lorenzo Balbi e Elena Pirazzoli, co-autori della newsletter Ustica, 45 anni dopo.