L’articolo che qui riproponiamo è comparso per la prima volta per «Gli Stati generali» il 1° febbraio 2023. Ringraziamo la testata e l’autore per la gentile concessione.

Ancora qualche giorno, al massimo qualche settimana, e anche la vicenda di Alfredo Cospito, militante anarchico, condannato a una ventina d’anni di galera per il ferimento alle gambe di un dirigente dell’Ansaldo e per un attentato nel quale però non è rimasto ferito nè ucciso nessuno, finirà nel dimenticatoio.

Se anche il suo sciopero della fame – iniziato per denunciare la disumanità del regime del 41-bis cui è sottoposto e per l’ergastolo ostativo che rischia – finirà con le “estreme conseguenze” evocate dal suo avvocato, di lui e del suo deperire, nel giro di poco tempo non ci ricorderemo più.

Perchè così va il mondo di oggi, da un lato, e perchè questo è sempre stato il destino dei carcerati, soprattutto se colpevoli e ignoti, ed è sicuramente il caso di Cospito. Se poi si professano anarchici, tanto peggio, soprattutto per loro.

Il carcere è infatti un posto brutto, ed è il luogo sul quale le democrazie, anche le migliori e le più evolute, consentono di canalizzare i peggiori istinti, anche e soprattutto se a provarli sono le “persone perbene”.

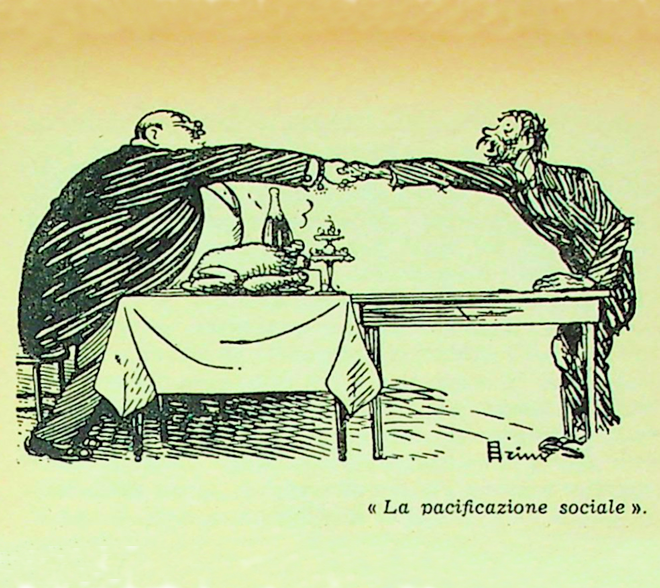

Gente come noi, non biechi populisti: siamo sinceri progressisti, antichi liberali, ferrei conservatori, ma tutti convintissimi della propria postura democratica, esseri umani istruiti e provvisti – così crediamo, quando parliamo di noi stessi – di senso dell’umanità verso migranti e animali abbandonati.

Per i carcerati i princìpi di tutela e pietà sono da sempre implicitamente attenutati, e i politici che si avventurino pubblicamente a esercitare una delle prerogative proprie di chi fa il parlamentare – visitare appunto i detenuti, per misurare in carcere la salute di un sistema democratico – sono sempre stati pochi, e tendenzialmente eretici.

Nei partiti di massa, per definizione, gli istinti delle masse contano di più dei diritti delle minoranze, tanto più se le minoranze sono composte da violenti, ladri, stupratori, mafiosi, o anche solo sfigati entrati nel circolo di qualche malavita troppo giovani, per diventare adulti sani: sempre devianti sono, rispetto all’ordine costituito. Il fatto che vivano in un’istituzione totalitaria, in cui lo stato di diritto è spesso palesemente sospeso, è in fondo affare loro, come loro sono le responsabilità che li hanno portati lì dentro.

È proprio per questo che il caso di Alfredo Cospito, la sua protesta testarda, autolesionista e fuori dal tempo, come fuori dal mondo sono le idee in forza delle quali ha commesso atti criminosi, non va archiviata troppo in fretta, se vogliamo capire in che mondo viviamo, e quali domande ha lasciato inevase la maturità – o la senilità – della nostra Repubblica e delle democrazie occidentali.

Certo, per guardarla per ciò che può rappresentare va liberata delle miserie del contesto nelle quali si manifesta. Va liberata, anzitutto, del senso comune che pretende di essere buon senso di chi ci ricorda che è condannato per fatti gravi che ha egli stesso ammesso. È questa l’obiezione di chi dimentica o non ha mai saputo che anche i colpevoli hanno diritto a rivendicare diritti: quantomeno, negli stati di diritto.

Va poi liberata delle pietose polemiche politiche alla Donzelli, che rinfaccia alla “sinistra” che sta all’opposizione di aver fatto visita a uno che – forse – in carcere discuteva della sua protesta con dei mafiosi, che speravano in un vantaggio anche per il loro, di regime carcerario.

Lo fa, Donzelli, sulla base di informazioni che avrebbe ottenuto da un parlamentare, compagno di partito e coinquilino, che a sua volta le avrebbe ottenute in forza di un ruolo istituzionale alto e delicato presso di ministero della Giustizia. Non servirebbe nemmeno annotare che tutto questo è inopportuno, o forse illegale, se non fosse – prima e soprattutto – del tutto irrilevante.

Già. Perchè in definitiva, la questione che il caso Cospito pone, tocca alle radici, alle fondamenta, l’idea stessa di giustizia e di diritto che uno stato democratico può permettersi di difendere, ovviamente a prescindere da accusatori e avvocati non all’altezza della causa. La sua storia, quella di un 55enne di Pescara che oggi vive nel regime durissimo del 41-bis e domani rischia addirittura l’ergastolo ostativo – il vero “fine pena mai” – senza aver mai ucciso nessuno, è infatti la storia di un cortocircuito di cui la vittima è non solo una persona, lui, ma un intero sistema di regole che tutela tutti, anche ciascuno di noi che – ne siamo certi – non faremmo mai male a una mosca.

Foss’anche vero che mafiosi e delinquenti assortiti sperano che il sacrificio di Cospito serva ad allentare un po’ la presa su di loro, sarebbe questa una ragione sufficiente per non chiedersi se il regime carcerario del 41 bis è compatibile con una vera democrazia matura?

Se il “fine pena mai” può stare in un ordinamento che finalizza la pena alla rieducazione chi è stato condannato? Sono domande doverose, come doverose – lo dico senza retorica, senza falsa dialettica – sono tutte le obiezioni contrarie.

Le mafie sono un cancro della nostra storia, della storia italiana, un male che ha distrutto la vita e il futuro di intere generazioni e territori, negando in radice ogni libertà e autodeterminazione. Il terrorismo è stata una piaga che ha martoriato per decenni un paese incolpevole, colpendo regolarmente servitori fedeli degli ideali democratici, in nome di follie sanguinarie.

La legittima violenza dello stato – a cui pieno titolo si ascrivono regimi carcerari particolarmente duri – sono una risposta a mali enormi, per estirpare i quali non sarebbe stata sufficiente – se una sufficienza esiste – una risposta da manuale delle buone pratiche liberali. Non è un caso che anche dove, soprattutto a sinistra, le obiezioni sulla disumanità non sono mai mancate, quelle stesse obiezioni non sono mai diventate poi concrete proposte di riforma: e anzi, quando la lotta alla mafia ha formato generazioni di giovani militanti anti-berlusconiani, chi proponeva di modifcare il 41-bis finiva subito sul banco dei sospettati, se non dei fiancheggiatori, del mostro di Arcore che in Sicilia faceva il pieno dei voti.

Le risposte, dunque, non sono facili, e nessuno può dirsi davvero innocente. Ma sicuramente colpevole è chi, di fronte a un caso come quello sollevato dal digiuno di Alfredo Cospito, che perdura da oltre tre mesi, semplifica la storia riducendola al privatissimo interesse di un singolo condannato. Che sicuramente lotta per sè, come fa in fondo ciascuno di noi. Ma a tutti chiederebbe di parlare, seriamente, del luogo che di più e meglio definisce la salute di una democrazia, cioè il carcere.

Che in Italia non se ne parli mai, se non malamente, è probabilmente già una risposta.

Quattro riflessioni

#1 Il caso Cospito di Luigi Vergallo → leggi l’articolo

#2 La Repubblica dello Iato di Angelo Miotto → leggi l’articolo

#3 Carcere e potere di Giorgia Serughetti → leggi l’articolo

#4 La democrazia e il carcere duro di Jacopo Tondelli → leggi l’articolo