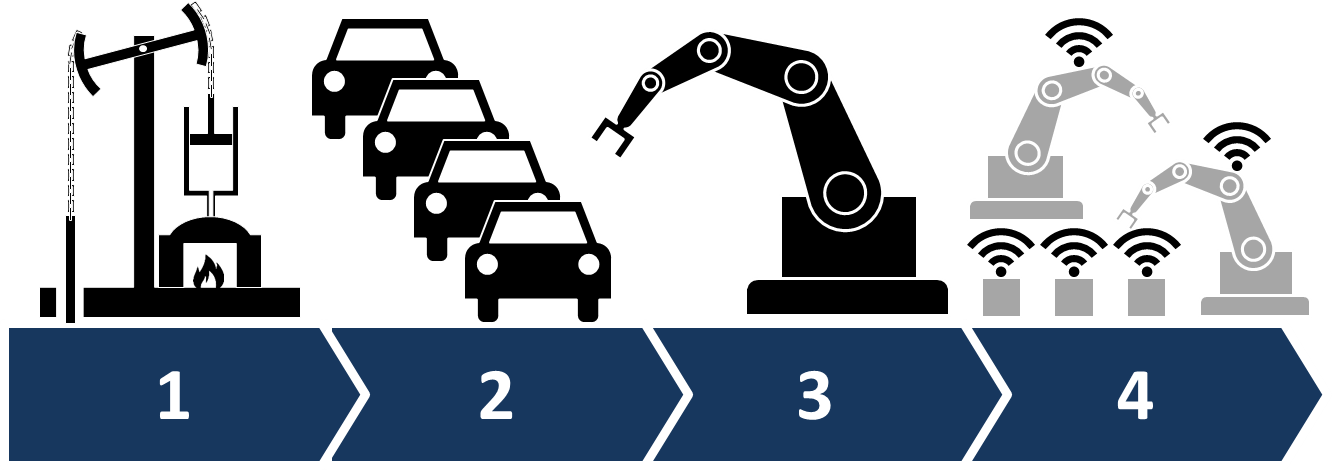

Al fabbrichista impenitente, al segugio del lavoro industriale, si aprono due strade: stanare la fabbrica della tarda modernità – postfordista, intelligente, tascabile, a rete, 4.0 – o scavare tra le macerie di quella che è scomparsa. È su questa seconda opzione che proverò ad avanzare qualche considerazione.

Lo smontaggio della città industriale è cominciato negli anni ’70. È stato un processo diluito nel tempo, marcato da scattie rallentamenti, sempre e comunque place–dependent. In alcuni luoghi è ancora in corso. Le fabbriche si sono prima svuotate dentro, poi hanno perso interi pezzi, infine si sono spostate nel suburbio e nella “campagna industrializzata”. E poi ancora hanno preso la via dell’oriente vicino e lontano.

Con sé, si sono portate via la “centralità operaia”, che in quei nuovi ambienti non ha trovato condizioni favorevoli per rifiorire. Nel 1978 Eric Hobsbawm scriveva che la marcia in avanti del movimento operaio si era fermata [Hobsbawm 1978], nel 1980 André Gorz diceva addio al proletariato [Gorz 1980], nel 1984 Sandro Antoniazzi, uno dei leaderdell’“autunno caldo” milanese, si congedava dalla classe con una dolente lettera aperta.

«Cara classe operaia, abbiamo fatto con te un lungo tragitto di storia, pieno di esperienze e di speranze. È sotto il tuo simbolo che abbiamo condotto battaglie indimenticabili. Ma come in ogni evoluzione soggettiva e storica, i miti vengono meno, esauriscono la loro funzione. Scompare il mito, rimangono i problemi» [Antoniazzi 1984, 133].

Eppure, nella transizione gelatinosa e ancora poco elaborata tra anni ’70 e ’80, gli storici del lavoro e i sociologiindustriali ricercavano ancora con il fumo delle ciminiere in gola e con la città industriale negli occhi. Così nei sei volumia caldo sul ciclo conflittuale 1968-1972 curati da Alessandro Pizzorno: Falck, Innocenti, Candy, Sit-Siemens e le altre sotto la lente non erano più in fiamme, ma erano ancora lì, saldamente incise nel paesaggio fisico e mentale [Pizzorno 1974-1978]. Ed era così anche nello sguardo retrospettivo del memorabile Annale Feltrinelli sulla classe operaia durante il fascismo, pubblicato nel 1981.

Duccio Bigazzi vi contribuiva con un saggio esemplare sull’introduzione del fordismoalla Fiat Lingotto, spingendosi fino al passaggio del testimone della modernità a Mirafiori [Bigazzi 1981]. Come non riconoscere, in quell’analisi della composizione di classe, con il disagio degli addetti alla catena che negli scioperi di guerra si saldava con la cultura degli specializzati, un’eco delle lotte appena alle spalle, e comunque un apparato concettuale ancora attuale?

Il contesto, però, stava cambiando rapidamente. Il volume usciva un passo dopo l’inizio dell’“autunno freddo” degli operai torinesi ai cancelli di Mirafiori, e uno prima della chiusura del Lingotto, già da tempo trasformato in officina sussidiaria. Con l’espulsione di migliaia di cassintegrati Mirafiori iniziava a collassare dall’interno, mentre il Lingotto era ormai un affare di urbanisti e archistar. Ristrutturazione e deindustrializzazione avanzavano in sincrono e cominciavano a ridisegnare il paesaggio di molte aree – città e quartieri – industriali. La coscienza storica (e politica) non è riuscita ad allinearsi all’accelerazione delle metamorfosi del capitalismo industriale. I segnali di crisi della centralità operaia furono colti subito, soprattutto dalle teste più lucide in campo, ma per capire che si era concluso un ciclo dello sviluppo sarebbe servito molto più tempo.

Roma quanta fuit ipsa ruina docet, fece scrivere il duca Vespasiano Gonzaga sul teatro di Sabbioneta nel 1590. Allo stesso modo, la grandezza della civiltà (o inciviltà) dell’industrializzazione novecentesca si coglie retrospettivamente nelle sue gigantesche rovine materiali, prove tangibili di un tramonto precoce. È davanti all’acciaieria di Bagnoli, muta e arrugginita, che Vittorio Foa, nel 1997, constata lo scarto tra aspettativa ed esperienza della sua generazione: «eroconvinto che quello sarebbe stato per almeno trecento anni il modello della nostra modernità. E adesso, dopo solotrenta–quaranta è il passato» [Foa 2000,181-182]. Ed è un romanzo che mette al centro la distruzione del corpo della fabbrica, fino all’acme della demolizione – La dismissione di Ermanno Rea – il primo contributo alla storia della deindustrializzazione italiana come fatto totale, definitivo, non episodio o accidente [Rea 2002].

Oggi il ricercatore sociale, o lo storico del tempo presente, ha spesso il relitto, il terrain vague, il brownfield tra i suoi documenti. In quei luoghi incontra soggetti che si contendono la risignificazione e la messa a valore degli spazi urbani: l’urbex, il city planner e il bonificatore, ma anche il raver, il senzatetto e il ladro di rame. I geografi culturali hanno scritto molto delle nuove vite delle fabbriche dopo il lavoro, esaltandone la capacità di sottrarsi all’ordine normativo della città e di mettere in discussione l’idea di progresso [Edensor 2005].

Se nel romanticismo deindustriale le esperienze storiche che quelle mura hanno racchiuso hanno solo potere evocativo ed estetico, il segugio del lavoro industriale scomparso vuole decifrare la rovina come paesaggio di memoria, come monumento involontario della fine non gloriosa di un mondo, come eredità materiale della centralità operaia perduta.

Al pari dell’anatomopatologo al cospetto della salma, così lo studioso della fabbrica di fronte alla carcassa non può non interrogarsi sulle cause della morte: è stata naturale o violenta? Come sono usciti di scena gli operai dalla cittàindustriale? In buon ordine, verticali e persuasi, oppure sparpagliati, mesti, furiosi? Combattendo contro il destino, essendone partecipi o subendolo? Il segno della fabbrica nello spazio spinge a immettere le lotte, le contrattazioni e le politiche della deindustrializzazione nella storia del movimento operaio.

La storia della fabbrica dopo la fabbrica e dopo la classe non appartiene solo ai protagonisti – alle generazioni a cui non è stato ancora chiesto come hanno chiuso i cancelli, come hanno smontato le linee, che cosa sono diventati dopo – ma anche ai posteri. Le aree deindustrializzate o in via di deindustrializzazione (“aree di crisi complessa” o “siti di interesse nazionale per le bonifiche”, nel linguaggio tecnocratico) intrattengono con il passato industriale un rapporto di memoria ancora denso.

Nella Città dell’acciaio Alessandro Portelli ha riunito i due tempi della biografia di Terni operaia, che corrispondono a due stagioni diverse della sua ricerca, allineando memoria dell’industrializzazione e vissuto del declino.

«Nel 2004 mi capitò di fare una lezione sulla memoria a un istituto commerciale; era pomeriggio, erano assonnati edistratti; ma come nominai le acciaierie drizzarono le orecchie. Loro si aspettavano di fare altre cose, di vivere inun altro modo. Ma la fabbrica fa parte di loro, e una ferita alla fabbrica è una ferita personale» [Portelli 2017, 302].

La città industriale, quindi, sopravvive alla sua fine in forma di memoria latente, identità dei luoghi, senso di appartenenza e ferite di classe nascoste [Sennett, Cobb 1972]. Sopravvive anche come trauma ambientale, come eredità tossica, nei terreni e nei corpi umani: le aree deindustrializzate pagano un conto epidemiologico drammatico, ma sono per questo, spesso, territori di attivismo ecologico e coscienza ambientale diffusa.

Scomparso il mito, restano i problemi, scriveva Antoniazzi nel 1984, e allora i problemi erano i guai di un sindacato smarrito di fronte a una società del lavoro che non riusciva ad interpretare. Col passare dei decenni, però, i problemi sono diventati anche nuovi assetti concettuali e metodologici per chi voglia studiare la fabbrica dopo la fine della città industriale, o viceversa. Storia operaia della deindustrializzazione, memoria industriale iscritta nel paesaggio e postmemoria delle aree di declino sono solo alcune direzioni di ricerca che si intravedono all’orizzonte.

Riferimenti bibliografici

- Sandro Antoniazzi, Lettera alla classe operaia, «Prospettiva sindacale», n. 51, 1984, pp. 110-134

- Duccio Bigazzi, Gli operai della catena di montaggio: la FIAT 1922-1943, in La classe operaia durante il fascismo, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 895-949

- Tim Edensor, Industrial Ruins. Spaces, Aesthetics and Materiality, Berg, Oxford-New York 2005

- André Gorz, Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme, Galilée, Paris 1980

- Eric Hobsbawm, The Forward March of Labour Halted?, «Marxism Today», September 1978, pp. 279-286

- Vittorio Foa, Passaggi, Einaudi, Torino 2000

- Alessandro Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972, 6 voll., il Mulino, Bologna 1974-1978

- Alessandro Portelli, La città dell’acciaio. Due secoli di storia operaia, Donzelli, Roma 2017

- Ermanno Rea, La dismissione, Rizzoli, Milano 2002

- Richard Sennett, Jonathan Cobb, The Hidden Injuries of Class, Cambridge University Press, Cambridge 1972