Nonostante la disaffezione nei confronti della politica che sembra oggi permeare la sfera pubblica è ingiusto sostenere che l’ondata referendaria del 1993 si sia risolta in un’operazione gattopardesca.

I referendum hanno nel bene e nel male segnato un prima e un dopo nella storia italiana, tanto che spesso nel dibattito pubblico si è parlato di una Seconda Repubblica, pur in assenza di un cambiamento costituzionale che ne potesse giustificare la nascita.

Da questo punto di vista la battaglia più significativa fu quella che si giocò sul terreno della riforma elettorale, che superando il sistema proporzionale e introducendo il maggioritario pose le premesse per lo stravolgimento del sistema politico. Pur restando un ibrido, un “minotauro” come si disse all’epoca, la legge elettorale dovuta a Sergio Mattarella e approvata nell’agosto del ’93 sull’onda dell’approvazione dei quesiti referendari, garantiva l’elezione della maggior parte dei parlamentari in collegi uninominali maggioritari.

La scelta era il segno di tempi, caratterizzati non solo dalla sfiducia verso la classe politica e di potere del pentapartito (DC-PSI-PSDI-PRI-PLI) ma anche dall’accettazione di un modello anglosassone di concezione della politica, in cui al posto del principio della rappresentanza veniva premiato il principio della governabilità.

Se si pensa che la svolta venne accreditata da Mario Segni (per la DC) e Achille Occhetto (per il principale partito nato dallo scioglimento del PCI) fu senza dubbio una svolta storica rispetto alle convinzioni proporzionaliste che storicamente avevano caratterizzato i democratici italiani, laici o cattolici che fossero (basta pensare all’opposizione nei confronti della legge Acerbo all’inizio del ventennio fascista).

In passato i partiti popolari che volevano rappresentare i movimenti sociali tenuti ai margini dal notabilato politico dell’Italietta liberale avevano sempre sostenuto che l’unico principio democratico per garantire il corretto rispecchiamento del paese reale nel paese legale fosse la legge elettorale proporzionale.

In base a cosa una minoranza dell’elettorato avrebbe potuto pretendere la maggioranza dei seggi?

Non a caso nel 1953, il tentativo di De Gasperi di blindare la maggioranza governativa centrista stretta attorno alla DC con una legge elettorale che garantiva alla coalizione che avrebbe ottenuto il 50+1% dei voti un’ampia base parlamentare era stato bollato come “legge truffa”.

Con la differenza che la “legge truffa” del 1953 finiva con il garantire una maggioranza più ampia in parlamento a chi, almeno, era già maggioranza nelle urne.

Ma l’uninominale secco all’inglese era il modo, si diceva allora, per avvicinarsi al modello dei paesi che avevano vinto la Guerra fredda (le democrazie anglosassoni) e che rappresentavano quindi la modernità. Di fronte al vento della storia furono poche le voci critiche che si sollevarono per indicare i pericoli che la svolta avrebbe posto alla politica italiana. Tra queste Lucio Libertini (storico esponente del socialismo italiano) che proprio in quei mesi diede alle stampe un documentato pamphlet (La truffa svelata) sui pericoli insiti nel referendum.

Le principali distorsioni che venivano indicate riguardavano il caso di forze politiche che perdendo le elezioni in termini di voti reali le avrebbero vinte in termini di seggi grazie a una più fortunata distribuzione geografica (basta un solo voto in più dell’avversario per vincere un collegio e i voti della minoranza vanno persi) come era già successo in Gran Bretagna e come sarebbe successo molto più tardi durante le presidenziali Usa nel duello tra Trump e Clinton (per fare un esempio a noi più vicino).

Certamente sarebbe ingenuo imputare alla riforma elettorale la scomparsa dei partiti di massa, che con i loro legami nella società, avevano contribuito all’inserimento delle masse popolari nella vita dello Stato che era mancato sin dal Risorgimento e che avevano operato, ideologicamente quanto si vuole, una significativa alfabetizzazione politica. La crisi dei partiti veniva da lontano e non è possibile leggerla in un quadro slegato dalle trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno attraversato l’Italia negli ultimi 30 anni.

Eppure quel passaggio elettorale ha contribuito ad accelerarne il dissolvimento e ha sicuramente lasciato dietro di sé alcune eredità di lungo periodo con le quali facciamo i conti oggi. Vediamone alcune.

Prima conseguenza

Ha polarizzato lo scontro politico nella logica bipolare, cosa della quale di lì a poco avrebbe beneficiato per un’intera stagione politica Silvio Berlusconi, senza che il confronto riuscisse a premiare peraltro il confronto tra proposte realmente alternative in termini di offerta politica.

L’effetto del bipolarismo sullo spazio politico è stato infatti quello di spaccare il centro (fino ad allora camera di compensazione degli equilibri tra le aree politiche, ben rappresentato per 40 anni dalle lotte di potere tra le correnti della DC). Ma ha al contempo prodotto verso le ali “estreme” dello spettro politico un fenomeno opposto. Ha prodotto l’emarginazione della sinistra, funzionale allo spostamento del centrosinistra verso le posizioni liberali. È lecito chiedersi qui se il serpentone metamorfico PDS-DS-PD avrebbe potuto spostarsi così al centro senza poter contare per anni sull’arma del ricatto del voto utile da brandire verso il proprio elettorato per fermare Berlusconi. In un contesto in cui una sinistra alternativa non stritolata dal maggioritario avesse potuto concorrere alla pari nello spazio politico saremmo arrivati comunque al sostegno alle politiche di austerità e al governo Monti? Quella del ricatto del voto utile e della massima “nulla a sinistra del centrosinistra” è una dinamica, si badi bene, che è stata valida fino alle elezioni politiche del 2022, quando non c’era più una sinistra organizzata a poter guadagnare qualcosa dall’erosione di quel ricatto ma una forza populista progressista come il M5S, che ha riaperto la competizione in quello spazio.

All’opposto è sempre lecito chiedersi se, senza quella riforma, la destra di origine missina non sarebbe rimasta il “polo escluso”, anziché parte di una coalizione di centrodestra che è andata radicalizzandosi, nei messaggi e nella composizione fino all’esito attuale: il governo Meloni.

Seconda conseguenza

Ha aggravato la crisi della rappresentanza, escludendo in modo diretto o indiretto, una parte dell’opinione pubblica dalla rappresentanza istituzionale. Minoranze, si dirà, che sommate possono raggiungere un italiano su 10. Fino allo spingere nell’astensione chi dopo un po’ non si sente più rappresentato.

Dalla critica al sistema dei partiti degli anni ’90 siamo arrivati alla diserzione di massa dalle urne e al riflusso nel volontariato, nei blog o in battaglie singole di quel poco di partecipazione che è rimasta.

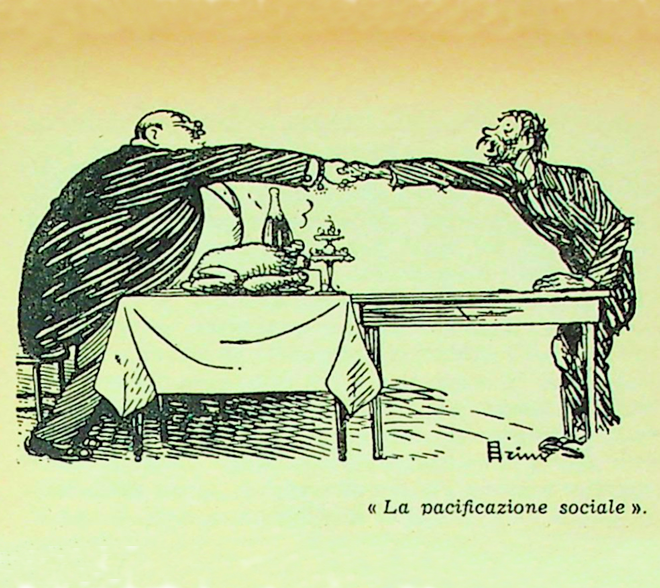

L’altro quesito strategico riguardò l’abolizione del Ministero delle Partecipazioni Statali, descritto coralmente dalla stampa dell’epoca come la cloaca del clientelismo più sfrenato. Senza negare l’acclarata occupazione del potere da parte dei partiti che lo avevano gestito per decenni per arginare il pericolo comunista, né le logiche consociative che coinvolsero il sistema dei partiti nel suo insieme, il tratto di penna su quel ministero cancellò (e a questo in fondo mirava?) la logica stessa dell’intervento pubblico in economia con una funzione di indirizzo e il ruolo di coordinamento strategico tra le industrie di rami e settori delicatissimi per lo sviluppo del sistema Paese nel suo complesso. Oggi, alle prese con ben due transizioni (verde e tecnologica) dovremmo forse chiederci se non sarebbe utile riproporre in termini nuovi la capacità per la politica di avere strumenti di intervento nel governo di queste sfide con l’obiettivo di un benessere e uno sviluppo condivisi e senza abbandonare imprese, lavoratori e comunità al destino del gioco del libero mercato (che è libero solo per chi ha i capitali da giocarci).

Le modalità con cui la classe dirigente della Prima Repubblica ha approfittato delle partecipazioni statali sono certo disdicevoli. Andrebbe capito in chiave storica e comparativa se, almeno potenzialmente, il fatto di poter contare su proventi pubblici non le rendesse in qualche modo più impermeabili alle influenze dei grandi gruppi privati e dei loro interessi particolaristici e agli appetiti che questi manifestarono nella stagione successiva.

È forse unicamente simbolico il fatto che dalle macerie della Prima Repubblica sia emerso come principale protagonista della stagione successiva un imprenditore miliardario?

Per concludere potremmo ricordare che un altro quesito di peso riguardava l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, da sempre rivendicato come lo strumento che permetteva alle persone comuni (associate in partiti appunto) di poter fare politica cercando di competere minimamente con la capacità di influenza dei più ricchi, che da sempre non minacciano la cosa pubblica per il loro livello di benessere, ma per la loro capacità di influenzare il processo decisionale per i loro interessi di parte.

Il quadro che emerge da questi tre tasselli (superamento del proporzionale e ritorno al maggioritario; cancellazione del ministero delle partecipazioni statali; cancellazione del finanziamento pubblico ai partiti), come già accennato, era il disegno di un paese più simile agli Stati Uniti: con una competizione politica tra club elettorali foraggiati da maggiorenti; con l’accettazione dei principi cardini del sistema neoliberista perché “non c’erano alternative” (sarebbe interessante chiedere a D’Alema se intendesse questo con la sua formula della democrazia dell’alternanza); con altissimi tassi di astensione dalla vita pubblica; con livelli di disuguaglianza e marginalità crescenti. Con il divorzio tra sinistra e popolo. O meglio, per usare la formula di rito, “una sinistra senza classe e una classe senza sinistra”. Ma questo è solo un possibile spunto per un altro cantiere che la Fondazione sta promuovendo sulla crisi della sinistra.

Per tornare alla questione posta dalla domanda della rubrica: È possibile trasformare l’Italia con i referendum?

La risposta è “sì, è stato possibile”. Ma nel caso specifico dovremmo forse avere l’onestà di riconoscere, a distanza di tanti anni, non certo in meglio.

Foto di copertina dall’archivio de “Il Piccolo” (www.ilpiccolo.it).