“Come vivono i braccianti di oggi è un mistero, solo di rado scalfito dalle inchieste della magistratura, da un articolo di giornale, dai rapporti di Medici senza frontiere o dalle testimonianze di un prete che è entrato in contatto con questa realtà. Ma ciò che accade oggi non viene dal nulla, viene da lontano. Dalle ferite non sanate del Sud contadino. Da una violenza irrisolta che ritorna a esplodere in episodi che sovente finiscono sulle pagine di cronaca nera, pur essendo sedimenti di storia e non fatti sporadici, irrazionali. È un’onda lunga che riaffiora. E poiché, in un modo o nell’altro, dalle campagne veniamo tutti, poiché non c’è famiglia italiana, gruppo, classe, partito che possa dichiararsi estraneo a quella che è stata l’evoluzione del lavoro agricolo, in quella rivoluzione lenta siamo tutti coinvolti. Ci sono fili invisibili che portano alle matasse aggrovigliate del passato. Nessuno può tirarsi fuori, conviene dipanarle”.

Queste parole di Alessandro Leogrande – “Uomini e caporali”, prima edizione 2008 – sono un ottimo esempio della sua formidabile capacità di attraversare il cuore delle questioni con l’ampiezza della prospettiva storiografica, l’accuratezza dell’analisi sociale, la determinazione dell’intellettuale militante. Il tutto assemblato dall’incisività dello scrittore predestinato che dispone i suoi pensieri in uno schema narrativo dove ogni elemento è dotato di una sua profondità concettuale, ma anche di una notevole estetica.

A questo passaggio ho pensato molto quando, nel marzo scorso, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa nell’aprile del 2019 dalla Corte d’assise d’appello del Tribunale di Lecce nell’ambito del procedimento scaturito dall’inchiesta denominata “Sabr” che nel maggio del 2012 portò all’esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Quel blitz proiettò un fascio di luce intensa su una vicenda per la quale in primo grado si giunse – era l’estate del 2017 – alla condanna a undici anni di reclusione di imprenditori e caporali che gestivano il sistema della raccolta delle angurie e del pomodoro sul territorio di Nardò, in provincia di Lecce. I giudici non esitarono a riconoscere nella riduzione in schiavitù e nel caporalato i cardini di quell’organizzazione.

Un verdetto, quello, che non si ebbe difficoltà a definire storico, il frutto di una semina – forse la metafora è infelice – che risaliva a diversi anni addietro.

Nel luglio del 2011, infatti, balzò agli onori della cronaca nazionale lo sciopero dei braccianti di Masseria Boncuri, dal nome della costruzione rurale attorno alla quale i lavoratori erano concentrati in condizioni igienico sanitarie pessime e sfruttati attraverso ogni tipo di pressione e intimidazione.

Alla testa di quella rivolta c’era Yvan Sagnet, giovane camerunense iscritto al Politecnico di Torino e in cerca di lavori stagionali per mantenersi agli studi. Senza il suo coraggio, da bracciante, e il suo prolungato impegno, da attivista, non sarebbe stato possibile imprimere una svolta a quello svogliato scorrere del tempo che nel Mezzogiorno risucchia silenziosamente anche le sue ferite più profonde, le “matasse aggrovigliate” per usare l’espressione di Leogrande che poi aveva aggiunto: “conviene dipanarle”.

La sentenza di assoluzione in appello, sopraggiunta otto anni dopo quella clamorosa protesta, ha certamente rallentato ma non fermato, le lancette della storia.

Intanto, il processo a imprenditori e caporali è ripartito nelle scorse settimane, questa volta a Taranto, con una sorta di udienza preparatoria ed entro l’estate è attesa la sua conclusione.

Il giornalista e scrittore tarantino, la cui riflessione e il cui metodo risultano tanto più necessari quanto più ci si allontana dal momento della sua prematura morte, aveva centrato in pieno la radicalità della questione: lo sfruttamento del lavoro, fino alla disumanità più atroce della schiavitù, è insito nella stessa struttura sociale del Mezzogiorno che ha informato a sé l’articolazione del sistema economico e anche lo sviluppo dell’ordinamento giuridico che, infatti, fatica ancora oggi a riconoscere i tratti salienti di quella prepotenza antica.

Il processo a imprenditori e caporali, intanto, è ripartito proprio nei giorni scorsi, questa volta a Taranto, con una sorta di udienza preparatoria ed entro l’estate dovrebbe giungere a conclusione.

Ricordare la vicenda penale legata all’inchiesta “Sabr”, deflagrata nel cuore di un Salento che già allora si proponeva al mercato come una sorta di paradiso in terra non più solo per turisti outsider e che, proprio per quell’operazione di marketing su larga scala, non aveva alcun interesse a far emergere le sue contraddizioni e vergogne, mi è parso un buon modo di contribuire a questo speciale dedicato a Leogrande.

Oltre al tema dello sfruttamento del lavoro, infatti, la storia processuale ne intercetta un altro, quello di frontiera, che è consustanziale alla lettura del mondo di Leogrande (è del 2015 “La frontiera” per Feltrinelli), ma anche alla storia del Tacco d’Italia, punto di incrocio di tante storie levantine, mediterranee, balcaniche, orientali. Una vocazione, o piuttosto un destino, che riaffiora ciclicamente come lo scoglio con la bassa marea.

Sono trascorsi oltre 30 anni da quando a Brindisi si verificarono i primi massicci sbarchi di profughi albanesi e a Bari giunse la nave Vlora con quasi ventimila persone a bordo in fuga dalle macerie storiche e ideologiche della Caduta del Muro.

Da allora quel filo tra le due sponde dell’Adriatico non si è mai più spezzato ma, anzi, è diventato così quotidiano da non fare più notizia.

Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, per venire con un balzo ai giorni nostri, è stata intercettata al largo di Santa Maria di Leuca una barca a vela con circa 100 migranti a bordo. Uno di loro, secondo il racconto reso dai compagni di viaggio durante le operazioni di identificazione, è deceduto a poche ore dalla terraferma. Di origini irachene, aveva 46 anni, era malato di diabete e il suo organismo non ha retto, probabilmente per una crisi ipoglicemica che non ha potuto superare nelle condizioni di un viaggio di fortuna.

Aveva un anno in più Abdullah Mohammed, il cittadino sudanese morto il 20 luglio del 2015 in contrada Pittuini, agro di Nardò. Stava raccogliendo i pomodori e nel pieno di un pomeriggio afoso ha accusato un arresto cardiaco, rivelatosi fatale: per il medico legale quella crisi è stata la conseguenza della polmonite di cui il bracciante era malato e per la quale non vi era stata alcuna diagnosi né, tantomeno, terapia.

Il duro lavoro nei campi, fu scritto nella relazione della perizia, aveva senza dubbio favorito l’evoluzione della patologia verso l’esito irreversibile.

Allora non c’era l’ordinanza, prima di ambito comunale (Nardò), poi estesa all’intero ambito regionale, che vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde. Un provvedimento utile, anzi necessario, ma che rischia, se non incastonato in un avanzamento sul piano dell’organizzazione dell’economia agricola e della sistematicità dei controlli, di essere uno dei tentativi di inseguire la fenomenologia dello sfruttamento finendo quasi per normalizzarne l’odioso meccanismo di funzionamento.

“Clandestino” il primo, partito uomo dall’altra parte del mare e giunto cadavere nel Salento; munito di regolare permesso di soggiorno il secondo, arrivato uomo in cerca di una possibilità e ripartito cadavere.

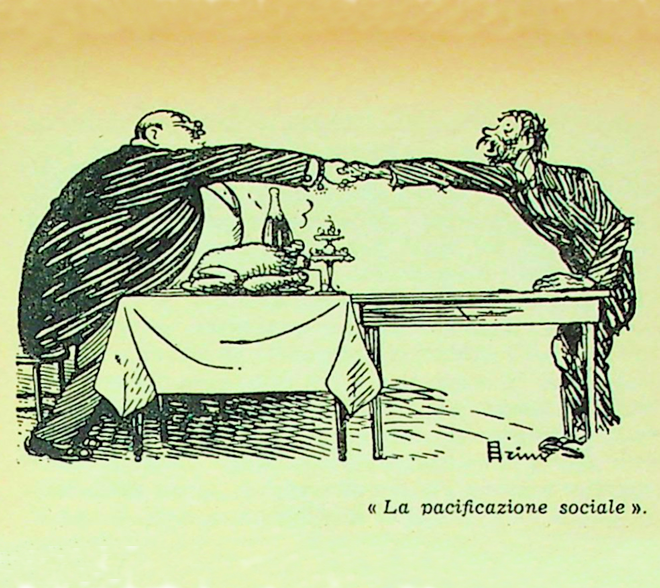

Le loro storie, diverse ma convergenti, raccontano molto di questa epoca, delle Puglie, del Salento, dei ponti che la storia costruisce avvicinando e confondendo i confini e i destini. Ma quando la frontiera sociale sfonda quella geografica – quando i nuovi cafoni sono i fuggitivi delle povertà del mondo – la prevaricazione della dignità umana conosce una nuova fase di recrudescenza con la saldatura tra le velleità securitarie e propagandistiche e la logica spietata e perversa dei rapporti di produzione nelle campagne.

Con la sua lucida interpretazione della realtà sociale, Alessandro Leogrande ci ha indicato l’unica linea di confine cui non possiamo rinunciare: quella dei diritti.

Come ai tempi delle rivolte dell’Arneo di metà Novecento, rimane forte il bisogno di uno sforzo collettivo per spostare con maggiore determinazione in avanti in avanti gli equilibri sociali.

A dieci anni dagli arresti dell’inchiesta “Sabr”, del resto, non abbiamo ancora una verità giudiziaria definitiva mentre sul caso di Mohammed è proprio di queste ultime ore la sentenza di primo grado: l’anziano imprenditore agricolo per il quale lavorava il bracciante sudanese e l’uomo, anche lui sudanese, ritenuto il responsabile del reclutamento e del trasporto nei campi, sono stati condannati dalla Corte di Assise di Lecce a 14 anni e mezzo ciascuno, più degli 11 anni e mezzo richiesti dalla pubblica accusa.

Ai due imputati erano contestati i reati di riduzione in schiavitù e omicidio colposo in concorso. Da segnalare, infine, che i giudici hanno rinviato gli atti alla procura della Repubblica in relazione alle dichiarazioni di alcuni braccianti ascoltati nel processo: quelle testimonianze sono state considerate false.