Ha vinto il voto popolare: un’apoteosi democratica, stando alle regole numeriche della democrazia-come-maggioranza. Non è questo il momento di disegnare scenari futuri, ma piuttosto di capire le ragioni della miopia che ha afferrato sondaggisti, sistema mediatico e commentatori fino alla notte elettorale, e dell’”effetto amnesia” che ha colpito molti elettori rispetto ai precedenti otto anni.

Mi chiedo se per capire la motivazione del voto non si debba spostare lo sguardo dalla performance dei candidati alla domanda che gli elettori riservano al proprio sistema democratico. Dicono i commentatori che vogliono “una speranza”, ma è un termine vago. Al voto non sottende una valutazione rigorosa delle promesse faustiane di Trump, ma un bisogno legato al recupero di uno standard minimo di vita dignitosa. Ma da cosa ha origine il senso di dignità?

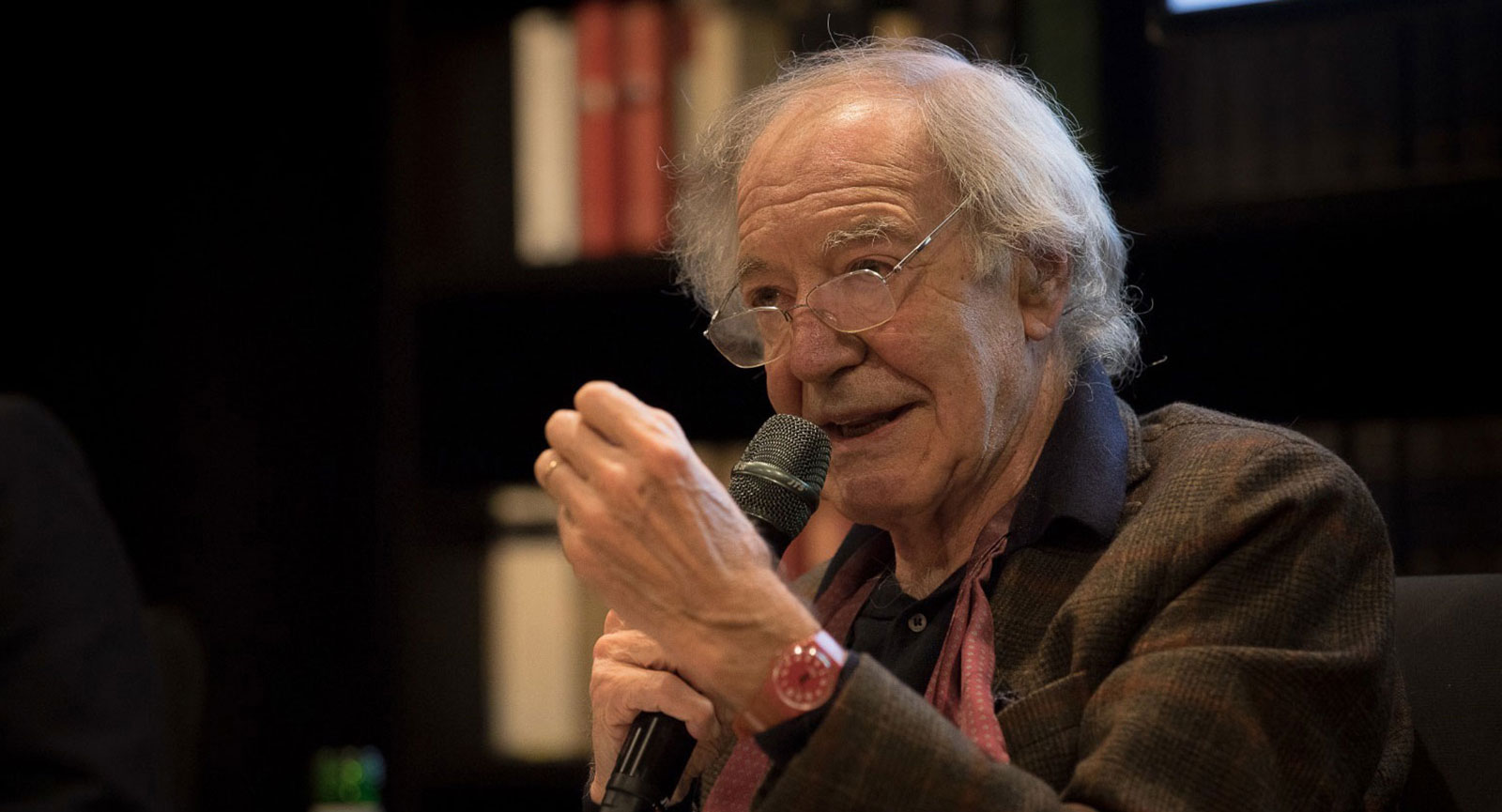

L’ho chiesto a Carlo Invernizzi-Accetti, autore per Mondadori di “Vent’anni di rabbia. Come il risentimento ha preso il posto della politica” (2024), un testo sul sentimento che ha acceso le proteste dell’ultimo ventennio, unendole come un filo rosso pur nella loro specificità: la rabbia, appunto. Nel suo libro, il professore di Scienza Politica alla CUNY e Direttore del Moynihan Center, è partito dai classici della filosofia e della letteratura per avvicinare questo sentimento, proponendo infine una propria “timologia” della rabbia contemporanea. Che si tratti di MeToo, No-global, BLM, alla base delle proteste rabbiose si riscontra una mancanza di riconoscimento, preteso in forme spesso spettacolari. Questo desiderio sarebbe però slegato da ragioni puramente economiche, e quindi dalla soddisfazione di bisogni materiali.

Thomas Wood, scienziato politico della Ohio State University, ha scritto: «the really simple story is that secular dissatisfaction with Biden’s economic stewardship affected most demographic groups in a fairly homogeneous way». Sei d’accordo con chi sta provando a ridurre il risultato elettorale a un fattore predominante: l’inflazione?

Qui sta il vero paradosso di quanto accaduto. Biden durante la sua presidenza ha rafforzato l’economia americana. Ha fatto investimenti, ha potenziato la transizione energetica; l’inflazione aggregata è aumentata, certo, ma anche i salari del quintile più basso. La working class delle zone deindustrializzate, che ha votato per Trump, sta relativamente meglio di prima anche grazie alle scelte dei democratici, per questo la ragione economica non è sufficiente a spiegare questa sconfitta. Si è rotta la coalizione che aveva sostenuto prima Obama e poi Biden, tra minoranze etniche, come i Latinos e gli Afroamericani, e i blue collars della Rust Belt.

La propaganda di Trump ha intercettato un diffuso senso di rabbia e declassamento, ma secondo te questo sentimento non è tutto riconducibile alla disuguaglianza economica?

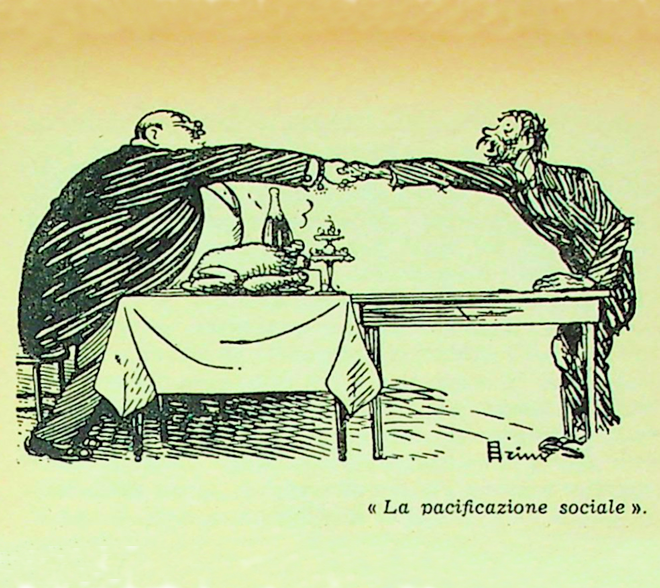

C’è chiaramente quell’aspetto: la ricca NY è democratica, mentre i meno abbienti hanno votato per Trump, pur avendo beneficiato di alcune politiche economiche sotto Biden. Ma a questa redistribuzione non ha fatto seguito un riconoscimento più profondo, cioè simbolico: non si sono visti riconoscere come cittadini americani. Questo senso di deprivazione relativa è stratificato, complesso e non riconducibile allo status economico: comprende una questione di genere e razziale per i maschi bianchi, ma ha anche una componente discriminatoria tra le etnie e le generazioni di migranti.

Noah Smith ha scritto che è stato imprudente da parte dei democratici affidarsi corposamente all’ “identity politics”, eppure tu mi racconti che ci sono stati anche interventi reali e strutturali per il welfare. Ma allora dove hanno sbagliato?

Da un lato, Harris aveva intrapreso una propaganda basata sul topos della “guerriera gioiosa”, che aveva generato consensi perché è un sentimento abbastanza intenso da fare da contraltare alla politica della rabbia trumpiana. Poi è tornata a basare la propria comunicazione sulla minaccia antidemocratica e fascista, che intercetta soltanto un ristretto ceto intellettuale e che soprattutto si poneva in assoluta continuità con la campagna precedente. Harris avrebbe dovuto avere il coraggio della rottura, e anche di riconoscere che l’“identity politics” ha esaurito la sua spinta trascinante, e ha rotto la coalizione di minoranze basate sulla comune etnia che aveva sostenuto i dem negli anni precedenti. Oggi ad esempio la “black population” non vuole riconoscersi come “black”, ma stare nella società al pari degli altri, e così il resto degli elettori: non vogliono sentirsi sminuiti, ma per questo non basta stare economicamente meglio di prima.

Nel tuo testo, scrivi che «l’aspetto revanscista, volto alla riaffermazione di uno

status sociale percepito come minacciato, era poi ancora più esplicito nei principali slogan usati da Trump durante la sua campagna elettorale. Make America great again contiene un riferimento al concetto di “grandezza”, che non va qui interpretato in senso esclusivamente materiale o economico, ma come forma di fierezza o orgoglio nazionale».

Io credo nell’effetto-immedesimazione: Trump sarà sempre un tycoon nella narrazione popolare, dannatamente ricco, di questo impero economico ha fatto un’epopea sfacciatamente personale e strumentalmente prestata alla società americana. Ho l’impressione che, tramite l’antico meccanismo dell’empatia, questa grandezza ricercata sia quella del sogno americano ma privato del suo eroismo. Siamo sicuri che gli americani non si accontentino della promessa di una Numero Uno trovata nel Klondike?

Achille, di cui conosciamo l’ira funesta, nell’epica omerica si sente offeso, trattato come “uno straniero qualunque”, pur essendo un eroe invincibile. Questo voto popolare non è spiegabile con il debito o l’inflazione, ma con questa ferita più profonda che sta attraversando tutte le democrazie contemporanee.

La vera sfida, e anche la questione su cui vorrei interrogarmi in futuro, è: come si garantisce il riconoscimento oltre l’identity politics? Harris ha perso anche a causa dell’astensionismo, perché non è riuscita a far sentire le persone meno straniere nella propria terra. D’altro canto, io non credo che la figura del leader carismatico di stampo populista possa risolvere questa questione cruciale. Piuttosto, bisognerà ristrutturare la società americana dotandola di organi e luoghi della partecipazione diffusa e capillare, rafforzare ancora di più la sindacalizzazione, educare alla mobilitazione. Il riconoscimento può passare solo per la lotta politica.

Nota: il volume ha dato il via ha un dibattito ospitato sulla newsletter di Stefano Feltri, Appunti, dal titolo “Come rispondere alla politica della rabbia”. Lo trovate qui.