Una politica economica progressista oggi, in Italia, deve non solo ridurre le disuguaglianze e affrontare la crisi climatica ma può anche, per questa via, rendersi preziosa all’intero Paese, alla società italiana del suo complesso.

Il declino dei beni pubblici

Il problema di fondo dell’Italia, almeno rispetto alle altre grandi economie europee, e la ragione del suo declino, sta nell’insufficiente capacità, da parte delle istituzioni e delle classi dirigenti, di fornire beni pubblici essenziali alla prosperità e ai diritti: quali un’istruzione di qualità e diffusa (siamo ultimi fra le economie avanzate per percentuale di laureati sulla popolazione); investimenti per l’innovazione (ci troviamo agli ultimi posti anche nella spesa in ricerca e sviluppo, in rapporto al Pil, e come numero di brevetti in rapporto agli abitanti); una pubblica amministrazione in grado di essere di aiuto ai cittadini e alle imprese o di programmare e realizzare i necessari interventi (fra l’altro, perché il nostro personale amministrativo è sottopagato, relativamente anziano e sottodimensionato rispetto agli altri principali paesi della UE); un welfare che garantisca i diritti fondamentali dei cittadini, a cominciare dalla salute, e contribuisca alla riduzione delle disuguaglianze (tolta la Grecia siamo il paese dell’Unione in cui la posizione economica dei figli dipende maggiormente da quella dei padri e, di nuovo, quello che nell’insieme sconta le maggiori disuguaglianze, oltre che di reddito, territoriali, di genere e generazionali); una politica industriale che incentivi le imprese a crescere nelle dimensioni e a collocarsi in maniera competitiva nei settori alla frontiera tecnologica (la piccola dimensione scoraggia l’innovazione ed è all’origine della nostra bassa produttività, portando a una specializzazione in settori a basso valore aggiunto, che peraltro soffrono la concorrenza del Sud globale).

Per rimediare a tutto questo occorrono riforme, certo, spesso in direzione opposta a quelle seguite negli ultimi trent’anni, da governi anche di diverso colore. Ma occorrono innanzitutto investimenti e spesa pubblica. Che devono essere finanziati.

Ma in che modo? Intanto, realisticamente, va detto che politiche di indebitamento a livello nazionale appaiono difficilmente praticabili, sia per i vincoli europei e l’orientamento politico prevalente nell’Unione, sia per il livello già elevato del debito italiano che pesa, inevitabilmente, sugli interessi (e peserebbe anche se non ci fosse l’Unione Europea, anzi forse ancora di più, almeno finché vige l’attuale liberalizzazione dei capitali mondiali). Una via alternativa esiste, però: ed è l’equità fiscale. Vale a dire, quel che dovrebbe essere il cuore di ogni politica progressista.

L’Equità fiscale per la ripresa

Anche qui, occorre riconoscere gli errori commessi in passato, soprattutto dalla destra per la verità ma in misura minore anche dalle forze di centro-sinistra, e cambiare radicalmente strada. L’Italia è oggi caratterizzata da un sistema fiscale caotico e altamente ingiusto, che pesa per la gran parte sui lavoratori dipendenti e in cui, a causa delle flat tax di cui beneficiano i redditi da capitale e delle numerose detrazioni, l’aliquota complessiva media comincia a diminuire per il 5% dei contribuenti con il più alto reddito, fino al colmo in cui l’1% più ricco, in Italia, paga un’aliquota media inferiore al restante 90% della popolazione!

E tutto questo mentre mancano risorse per i servizi pubblici essenziali. L’equità fiscale va quindi ristabilita sia in senso verticale (chi ha di più deve in totale complessivamente pagare un’aliquota maggiore), sia in senso orizzontale (a parità di reddito, tutti devono pagare le stesse aliquote).

Dall’evasione alla sostenibilità

Oltre al contrasto all’evasione (che secondo le stime continua a essere elevata fra i redditi degli autonomi, che si pongono artificialmente sotto la soglia del forfettario), bisogna quindi rafforzare la progressività dell’Irpef e riportare, sotto questo regime, anche i redditi di tutti i lavoratori autonomi (abolendo il forfettario, che fra l’altro favorisce l’evasione e il nanismo delle imprese); deve poi essere introdotta la progressività anche per i redditi da capitale (dividendi, interessi, affitti), con logiche e scaglioni simili a quelle dell’Irpef; e va infine introdotta un’imposta patrimoniale, progressiva a partire dal 5% dei patrimoni più alti (da cui sarebbero quindi esentati il 95% dei cittadini) e strutturata in modo da evitare la fuga dei capitali, con opportuni controlli e sanzioni (questo adesso è relativamente semplice, grazie alle nuove tecnologie). Con queste misure non solo si riducono le disuguaglianze, e perdipiù si disincentiva la loro crescita, ma si possono reperire anche le risorse necessarie per gli investimenti nei beni pubblici fondamentali di cui abbiamo bisogno. Sono peraltro misure che vanno a beneficio della maggioranza degli italiani (e degli elettori).

Lavoro, dignità e sicurezza

Terzo, una politica economica progressista deve tornare a mettere al centro la dignità e la sicurezza del lavoro. Anche in questo caso, si tratta di invertire radicalmente la rotta rispetto alle politiche e alle scelte degli ultimi trent’anni, quando le nostre classi dirigenti, imprenditoriali e politiche, hanno pensato di poter competere nell’economia globale non con la qualità e l’innovazione, ma riducendo il «costo» del lavoro (via sicura per il declino, che infatti ha trovato forma e sostanza). Al contrario, la reintroduzione delle garanzie per i lavoratori, il salario minimo per legge vincolato alla rappresentanza sindacale, norme volte a garantire la partecipazione dei lavoratori nelle decisioni fondamentali delle imprese e a tutelare il ruolo dei sindacati sono, oltre che presidio di equità e democrazia, anche uno stimolo affinché le imprese puntino sull’innovazione tecnologica (per utilizzare il fattore lavoro in maniera più efficiente) e si specializzino in settori, ad alto valore aggiunto, che richiedono lavoratori più qualificati.

I diritti del lavoro vanno poi intesi come la parte, centrale, di una più ampia politica volta a contrastare tutte le discriminazioni e a garantire i diritti e le libertà civili e politici, assieme a quelli sociali: la sicurezza sulla propria occupazione e sui mezzi di sussistenza, la parità salariale fra uomini e donne sono pilastri senza i quali, ad esempio, la stessa lotta per l’equità di genere si ritrova priva di elementi sostanziali, ma relegata su un piano formale, e rischia di crollare; sono gli ingredienti della libertà, «reale»; in loro assenza, anche i diritti civili e le politiche di welfare inclusive si rivelano monche.

Industria e ambiente: la sfida del futuro

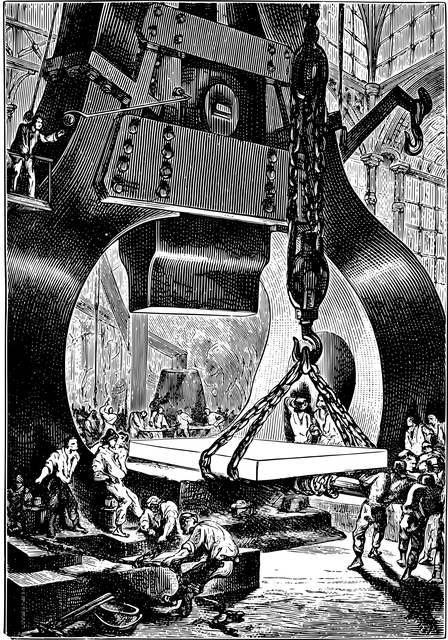

Anche le politiche ambientali devono essere finanziate, ovviamente (è profondamente sbagliato pensare di affrontare la conversione ecologica solo con divieti e disincentivi che ricadono soprattutto sui più fragili): anche a questo serve l’equità fiscale che deve tornare a essere obiettivo della sinistra. Ma in Italia è possibile anche una seconda strada, non alternativa, per intervenire a favore dell’ambiente. Ed è la politica industriale. Noi abbiamo ancora, infatti, un nucleo di imprese pubbliche – Eni, Enel, Terna, Saipem – tutte attive nei settori dell’energia, spesso complementari. Queste imprese finora hanno proceduto in ordine sparso, alcune con scelte innovative nel senso della sostenibilità (Enel), altre al contrario cercando di prolungare il modello estrattivo-fossile (Eni). Una politica progressista ha il dovere di affermare che i capitali e le tecnologie di queste imprese vanno messe a sistema, devono seguire tutte la più alta finalità pubblica della conversione energetica, ed ecologica, facendo peraltro da supporto alle imprese private. Con obiettivi misurabili, extraeconomici. Ad esempio, per un grande piano di infrastrutturazione del Paese nella produzione di energie rinnovabili, sia per le abitazioni dei cittadini e gli stabilimenti delle imprese (pannelli fotovoltaici), sia per la mobilità (installazione di colonnine elettriche, traporti pubblici a impatto zero), sia infine, a monte, per la realizzazione di grandi impianti per la produzione e la distribuzione di energia pulita (parchi eolici off-shore, centrali a idrogeno verde).

Da notare, fra l’altro, che su questo da un lato l’Italia gode di un vantaggio strategico rispetto alle altre grandi economie dell’Unione (a eccezione della Spagna, che infatti sta investendo molto nel solare e registrando una forte crescita del Pil), dall’altro risulta, per la sua stessa posizione geografica, le condizioni orografiche e l’alta densità della popolazione, uno dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico.

Ripartire con forza: riforme e diritti per l’Italia del futuro

Beni pubblici, equità fiscale, diritti del lavoro come parte centrale della politica dei diritti e, anche grazie all’intervento pubblico e alla politica industriale, l’ambiente. Queste sono le quattro direttrici di una nuova politica progressista che sia volta a ridurre le disuguaglianze, ad aumentare il benessere diffuso e risulti utile, pertanto, all’Italia intera. Una politica lungimirante e, al contempo, efficace nel breve termine. Ovviamente, alcune di queste politiche non sono a costo zero, come si è già detto.

Ma l’economia comporta sempre delle scelte, in condizioni di scarsità. Occorre stabilire delle priorità (l’aumento delle spese militari è ad esempio una priorità? O queste spese non andrebbero piuttosto razionalizzate, attraverso una difesa comune europea, a rapporti invariati sul Pil?). E per farlo, qualsiasi pensiero politico progressista, o di sinistra, dovrebbe, a monte, capire quali sono i problemi, reali, che i cittadini italiani ed europei devono affrontare. Specie quelli più in difficoltà.