“Economia della post-occupazione”, “grandi dimissioni”, “rifiuto del lavoro”, “quiet quitting”.

Da qualche anno, sicuramente dai mesi post-pandemia, sono entrate nel linguaggio comune formule e neologismi nati per nominare quei fenomeni ancora nebulosi e striscianti indicativi di un mutato rapporto tra le persone e il loro lavoro.

Sociologhe, filosofi, economistu hanno cercato di dar conto delle proporzioni e delle ragioni di questo progressivo ritiro dal lavoro: più conclamato, nella forma di “dimissioni di massa”, con un incremento delle persone che decidono volontariamente di lasciare il proprio impiego; o più sfumato: un “abbandono silenzioso” per cui si recede da quello stacanovismo performativo che per decenni ci ha ingiunto a credere nell’equazione “più stramazzi di lavoro, più sei cool”. Meno tempo libero ti resta, più sei di successo.

Precari e infelici

Di mezzo ci sono conquiste importanti: la consapevolezza dei limiti – individuali, collettivi e anche ecosistemici –, una cultura del lavoro che lentamente scopre i rischi di burnout: di esaurimento nervoso da troppo lavoro.

Di mezzo c’è più di un trentennio di precarizzazione del lavoro, con un modello di organizzazione e produzione che dagli anni ’90 inizia a puntare sulla flessibilità che, per la retorica neoliberista, ha fatto rima con libertà e per milioni di lavoratori, più mestamente, con povertà.

Contratti a termine, atipici, intermittenti. Il paradosso di un lavoro imprendibile, recalcitrante alle forme contrattuali standard, e che pure prende e penetra ogni granello della nostra vita. Si insinua nel tempo libero, perverte la socialità in networking, va all’assalto del sonno, come diceva Jonathan Crary in 24/7.

Fine del lavoro o lavoro senza fine?

E allora non ci possiamo stupire se le nuove generazioni si affacciano al mondo del lavoro con una bella dose di disincanto. Qualcuno aveva profetizzato la fine del lavoro e, per contro, si ritrovano con la sòla del “lavoro senza fine”, mentre a finire – finito proprio nel senso di accoppato dalla nostra rapacità – è il Pianeta.

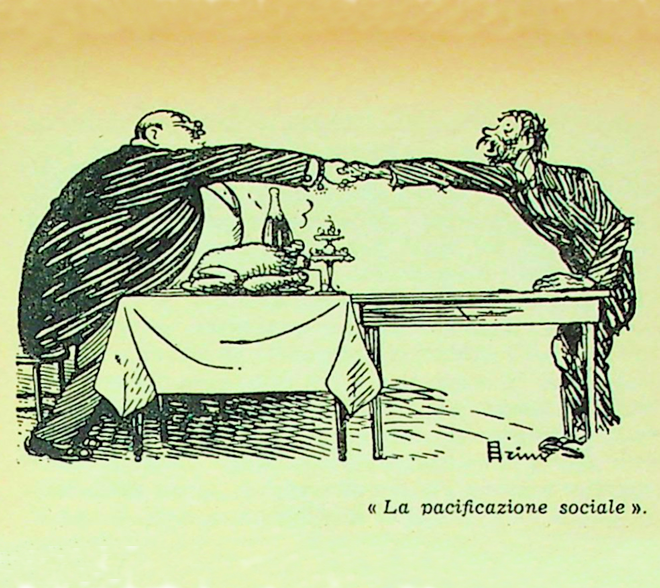

Viva, allora, se abbiamo maturato la consapevolezza che ciò che ci lega al lavoro non può essere una relazione di potere, di subalternità e spesso di sfruttamento camuffata da amore romantico. Lo dice bene Sarah Jaffe nel suo libro a metà tra inchiesta sociale e sociologia femminista: “Il tuo lavoro non ti ama!”. Anzi, la devozione per il nostro lavoro ci rende spesso esausti, sfruttati e soli. E anche il mito del “lavoro per passione” può rilevarsi, come ha scritto la sociologa Erin A. Chech, “una trappola capitalista”.

Usciamo dalle trappole, allora. Scardiniamone i meccanismi. Scaviamo pertugi e vie di fuga.

Ma un dubbio resta: il lavoro è stato uno straordinario terreno di lotte, l’orizzonte di percorsi di soggettivazione collettiva. È stato il perimetro del reciproco riconoscimento e il campo di battaglia di conquiste collettive. Vertenze e rivendicazioni nate sui luoghi di lavoro hanno innervato un dinamismo conflittuale foriero di contagiose trasformazioni sociali: diritti, tutele, formazione, mutuo-aiuto, salute, inclusione.

Se ora, riavuti dal crush obnubilante per il nostro lavoro, assecondiamo questo movimento di sottrazione che ci porta a disinvestire dalla sfera lavorativa, forse dovremmo chiederci anche come – e se – si disloca e si reinventa lo spazio della lotta.

Lavorare uccide

È una domanda che non possiamo non farci il Primo Maggio, in un’Italia in cui tra il 2020 e il 31 dicembre 2023 sono state registrate 4.622 vittime sul lavoro. E una contabilità del 2024 che concentra in pochi mesi la strage di Brandizzo, il crollo del cantiere a Firenze, l’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi e tanti altri drammatici incidenti che hanno portato la conta dei morti sul lavoro, solo nel primo bimestre, a 119 decessi (+ 19%, secondo gli ultimi dati Inail).

Dietro a ogni numero – come si dice sempre, con una buona dose di infruttuosa retorica, dopo ogni incidente – ci sono storie, persone, vite stroncate. Eppure, non si ha presente una mobilitazione collettiva intorno a questi temi. Di quelle oceaniche e catartiche: di quelle che portano in piazza amarezze private e le sciolgono nella protesta collettiva.

Ne abbiamo viste – e c’è da rallegrarsene – di manifestazioni così: gli scioperi climatici e le mobilitazioni per l’ambiente; i cortei transfemministi e la marea contro la violenza sulle donne, soprattutto dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin.

Un nuovo campo collettivo

Proprio il femminismo, in questi anni, ci ha insegnato a ragionare in chiave “intersezionale” per puntare sulla convergenza delle lotte. E un caso come quello di GKN ci dice quanto sia virtuoso insistere sull’interdipendenza delle crisi: “non esiste una fabbrica salva in una società che crolla”.

Ma resta l’impressione che il lavoro – soprattutto per le generazioni under 30 – non sia il tema d’elezione: quello che scalda gli animi, infervora le piazze e apre orizzonti di futuro.

Di certo non è irrilevante che le appartenenze collettive tutte – in un’epoca che rilancia le identità conservatrici del sangue – siano in crisi.

In un momento in cui è la politica identitaria a muovere le persone, non è irrilevante considerare che siano le appartenenze collettive tutte a essere in crisi. Ma in questi giorni che le Università si riscoprono teatro di critica e dissenso, forse dovremmo chiederci se per forza di cose il lavoro – la sua sicurezza in tutti i sensi possibili – sia destinato a diventare una questione secondaria. E cosa si perde a disinvestire da quel banco di prova e di lotta su cui, almeno sulla carta, si fonda la nostra Repubblica.

Finché morte non ci separi

Perché il lavoro è stato e resta il più grande vettore di emancipazione sociale. Sempre più povero e scalcinato, è pur sempre la principale fonte di guadagno per chi non può contare su rendite e fortune acquisite. E non si vorrebbe che, sotto sotto, la trappola capitalistica più subdola di tutte fosse quella di un lavoro che ci fa disinnamorare, che ci convince della sua irrilevanza, che ci spinge a trascurarlo, con buona pace di diritti antichi e nuove conquiste possibili. Fino poi a ricordarci che di lui – anche se sempre più misero, inappagante, rabberciato – non ci possiamo proprio liberare. O se non altro, finché morte non ci separi.