Il punto più basso

Le elezioni politiche dello scorso 25 settembre hanno segnato il punto più basso del progressismo italiano, che pure lungo gli ultimi trent’anni ha conosciuto molte battute d’arresto, sebbene sia stato anche capace di cogliere un consenso sufficiente a farlo vincere (1996 e 2006, governi Prodi, seguiti da quelli D’Alema-I e II, Amato), senza contare la responsabilità di governo assunta, con diverse maggioranze e formule politiche, tra il 2013 e il 2018 (governi Letta, Renzi e Gentiloni) e tra il 2019 e il 2022 (governi Conte-II e Draghi).

La sconfitta del PD guidato da Enrico Letta ha registrato non solo la percentuale più bassa (19%) da quando, nel 2007, il partito è nato; ma, soprattutto, ha mostrato, nel giudizio pressoché unanime di elettori, osservatori e dirigenti, una radicale debolezza di idee, programma, strategia. Insomma, la sconfitta sembra avere messo a nudo la colpa più grave del PD: l’incapacità di interpretare il tempo del cambiamento che, dopo la fine della guerra fredda e del sistema sovietico (1989-1990), aveva imposto la fine del PCI e l’ingresso nella stagione della “Terza via”.

Poiché un cambiamento non può essere realizzato senza una sufficiente riflessione sulle cause che lo hanno determinato e sugli obiettivi da realizzare, il sostanziale fallimento dei vari strumenti pensati dal fronte progressista – dopo il PDS (1991) e i DS (1998), l’attuale PD, nato dalla confluenza con la Margherita – testimonia che il percorso che avrebbe dovuto portare quelle classi dirigenti a rappresentare la maggioranza del paese era minato non solo dagli ostacoli esterni incontrati – tra cui il più formidabile è stato senz’altro Silvio Berlusconi – ma anche da proprie aporie, ignorate da una accentuata quanto sterile autoreferenzialità.

Come eravamo, e come siamo

Se il dato politico (le vittorie di Berlusconi del 1994, 2001 e 2008, quella di Meloni nel 2022) certifica la sconfitta del movimento riformista, quelli economici aiutano forse meglio a comprenderne le ragioni.

Nel 1990 l’Italia è nel club del G7, il vertice politico mondiale; il PIL pro capite è pari a circa 28.000 €, l’inflazione viaggia al 6,5%, il tasso di disoccupazione è all’8,9%.

È merito del governo Prodi del 1996 – un governo dal taglio riformista, con la capacità di creare l’Ulivo, una coalizione formata da un unico ampio fronte alternativo alla destra liberista – se l’Italia raggiunge l’ingresso nell’area euro, approdo che consente al paese di rinsaldare la sua posizione in Europa e migliorare i conti pubblici, usufruendo nel tempo di bassi tassi di inflazione e di interesse, impegnandosi in una più attenta politica di bilancio.

Nel 2022 il PIL pro capite è pari a circa 32.000 € (ma al sud più basso di oltre il 44% rispetto al centro nord). Il tasso di inflazione, causa COVID e guerra in Ucraina, è risalito all’8% (solo l’anno prima era inferiore al 2%), mentre la disoccupazione è pari all’8.1% (suddivisa però nettamente tra nord, al 5,1%, centro, al 7% e sud, al 14,3%), con quella tra i 15 e i 34 anni al 23,7%, pari a circa 3 milioni di persone.

Insomma, dopo circa trent’anni sembra che l’Italia sia rimasta ferma. Se nel 2000 il Pil pro capite italiano era del 22% più alto rispetto alla media europea, nel 2020 gli è inferiore del 6%, mentre la spesa per ricerca e attorno all’1,5% a fronte di circa 5,5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà assoluta. Tutti i dati aggregati mostrano che i tassi di occupazione e disoccupazione italiani dipendono soprattutto dal genere (a sfavore delle donne), dal territorio (a sfavore del Sud) e dal numero, ancora troppo basso, di chi possiede un titolo di studio (soprattutto laurea).

Cosa è andato storto?

Lo scoraggiamento seguito all’ultimo voto politico – nonché gli esiti, altrettanto deludenti, del voto amministrativo del 2023 – non possono naturalmente suonare come un epitaffio definitivo per chi è alla ricerca di idee e di una strategia che il paese, ancora prima che una parte politica, sembra attendere da tempo.

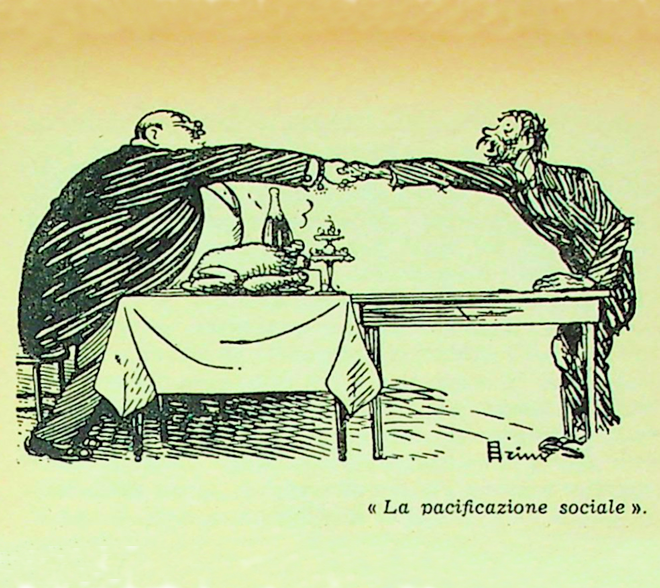

Certo occorre uno sguardo diverso, un diverso modo di interpretare le dinamiche storiche ed economiche in corso. La globalizzazione, che ha radicalmente modificato il mondo rispetto a quello conosciuto nel decennio 1990-2000 – si potrebbero prendere, come punto di partenza, due date simbolo: il 1° gennaio 2001, con l’ingresso della Cina nel WTO; e il 1° gennaio 2002, con la circolazione dei primi euro in Europa – non si è mai trasformata in un pranzo di gala.

Le crisi del 2008 (“subprime”) e 2011 (“debito sovrano”), la pandemia del 2020-2022 e, da ultimo, il ritorno della guerra in Europa certificano l’errore di chi aveva interpretato il 1990 come l’anno in cui veniva suggellata la pax occidentalis. La crisi climatica, a livello più profondo, richiede un definitivo, quanto difficile, cambio di paradigma.

Una via per ricominciare

A sinistra un chiarimento è necessario. Il 23 febbraio 1997, a conclusione del congresso PDS, il segretario, Massimo D’Alema, invocava la necessità di un profondo rinnovamento «di tutta la sinistra», perché «anche noi ci sentiamo sfidati dalla realtà». E la realtà, si spiegava allora, era fatta di «mobilità e flessibilità», grazie alle quali le giovani generazioni avrebbero trovato una sfida e un’occasione. Perché «questa società più aperta» non generasse «insicurezza», bisognava «rinnovare profondamente gli strumenti della contrattazione» e «costruire nuove e più flessibili reti di rappresentanza e di tutela».

Sappiamo poi com’è andata. Nel 2022 gli italiani tra i 15 e i 34 anni che non lavorano, non studiano e non si stanno formando (NEET: not in education, employment or training) ci collocano al penultimo posto nell’Unione europea; nell’area OCSE (40 paesi), l’Italia è al 34° posto. Le politiche del lavoro promosse dal centro sinistra e culminate con la stagione renziana (Jobs Act) complessivamente non hanno prodotto i risultati attesi, né sul lato dell’occupazione né su quello del reddito degno, come prescritto dall’art. 36 della Costituzione.

E se di recente la Banca centrale europea mostra che l’Italia ha guadagnato più di ogni altro in competitività nell’ultimo triennio, il risultato sembra derivare soprattutto dalla riduzione del potere d’acquisto dei lavoratori e dal margine di profitto delle aziende, mentre, nel ventennio precedente la pandemia, il tasso di crescita del PIL è stato costantemente più basso di tutte le principali economie europee. Insomma, nonostante tenga, il paese continua lentamente a impoverirsi; il tasso di crescita demografico non favorisce una prospettiva migliore.

Questi numeri fotografano una realtà in cui i cittadini (e gli elettori) dei ceti più poveri si lasciano andare alla sfiducia e all’ostilità verso la classe politica, e probabilmente spiegano molte delle ragioni dell’esodo dal voto, che danneggia percentualmente molto più il centrosinistra – l’area politica che storicamente nasce per riscattare le persone dallo stato di bisogno e rendere più democratica la distribuzione del reddito – che il centrodestra.

Sembra dunque che da qui debba avviarsi il percorso per tornare a dialogare con quelle parti della società il cui sostegno dà senso e voce all’area progressista. L’Europa, con il PNRR, è ancora una volta un alleato e non un avversario, sebbene il governo più a destra dell’Italia repubblicana mostri incertezze e ritardi – oltre che una sostanziale ostilità verso le classi più povere – che, se non colmati, aumenteranno gravemente il divario rispetto al resto d’Europa. Una politica industriale che favorisca la transizione ecologica e lo sviluppo delle aree depresse, e politiche economiche, sociali, fiscali a favore dei redditi più bassi e del tasso di occupazione femminile, nonché un aumento dei laureati, sembrano essere alcuni fattori utili a cambiare il momentum, e forse rimettere in marcia il progressismo italiano e il paese.