Il 21 marzo, durante un viaggio d’istruzione nei paesi della ex Jugoslavia, ho accompagnato un’ottantina di studenti a visitare il parco memoriale del campo di sterminio di Jasenovac, in Croazia. Si tratta di uno dei luoghi di morte più terrificanti della seconda guerra mondiale, l’unico campo di eliminazione in Europa non amministrato dai nazisti.

Qui infatti sono stati i fascisti croati (ustascia) a uccidere, massacrando circa centomila persone inermi: ebrei, rom, oppositori politici e soprattutto serbi. Un luogo della memoria fondamentale, dunque, non solo per il mondo jugoslavo ma per tutta l’Europa.

Oggi il monumento, un grande fiore di pietra che si erge su una pianura vuota su cui un tempo sorgeva il lager, viene preservato dalla autorità croate, e accanto sorge un museo moderno e ben curato. Ma tutto lascia intendere che il luogo sia di fatto abbandonato: nessun visitatore, nessuna guida. Jasenovac e le pratiche genocidiarie condotte dagli ustascia anche altrove restano sostanzialmente sconosciuti. E restano anche terreno di scontro politico nei paesi della ex Jugoslavia: da una parte il nazionalismo croato, che riduce il massacro a una reazione difensiva; dall’altra quello dei serbi, che amplificano la vicenda per mostrarsi come vittime di tutte le guerre, compresa quella degli anni Novanta. In mezzo gli uccisi, non solo serbi, abbandonati a un destino di oblio.

Due anni fa, in un’altra bella giornata di primavera, mi trovavo in Puglia dove, tra una conferenza e l’altra, ho approfittato per visitare alcuni luoghi simbolo della presenza dei partigiani jugoslavi in quella regione durante la seconda guerra mondiale.

Sì, perché ben pochi sanno che la Puglia ha svolto tra il 1943 e il 1945 la funzione di retrovia logistica dall’esercito di Tito, grazie ad un accordo di quest’ultimo con il governo militare alleato. Campi di addestramento, ospedali, centri di reclutamento, addirittura una base della marina e una dell’aviazione; nel giro di venti mesi decine di migliaia di jugoslavi hanno operato in vario modo in quel territorio. E molti vi hanno perso la vita.

Per ricordare quegli eventi venne inaugurato, nel 1970, un Sacrario nel cimitero di Barletta, che raccoglie i resti di 825 caduti, a cui vanno aggiunti almeno 463 dispersi.

Oggi il monumento – una struttura concettuale in cemento, simile nella concezione a quella di Jasenovac – è abbandonato alle ingiurie del tempo e della salsedine proveniente dalla vicina spiaggia. Dagli anni Novanta non c’è più un paese interessato a conservare la memoria di quei partigiani e d’altronde l’Italia non sembra nutrire alcun interesse nel commemorare i caduti stranieri per la liberazione, specie quelli jugoslavi, costantemente criminalizzati pubblicamente in merito alla vicenda delle foibe.

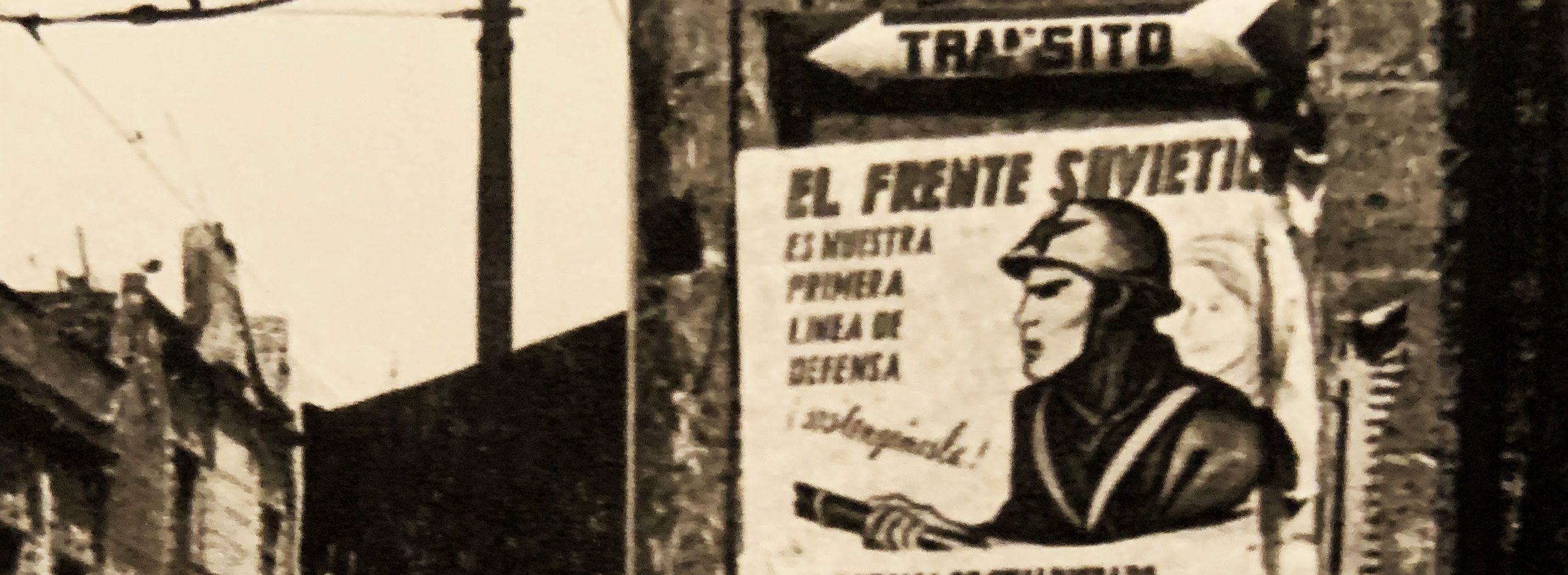

Questi memoriali semi-abbandonati ci rammentano, forse ancora più esplicitamente, ciò che l’Europa di oggi vorrebbe dimenticare. La seconda guerra mondiale è stata tante cose diverse, ha racchiuso tanti conflitti, tante forme di violenza. In larga parte è stata una guerra iper-nazionalista, condotta da Germania, Italia e Giappone per imporre il proprio dominio su popoli considerati inferiori, talvolta fino allo sterminio. Ma è stata anche uno scontro ideologico, in cui ha prevalso sul fascismo un amplissimo fronte antifascista, molto variegato al proprio interno.

Un aspetto salda i due fenomeni: se i fascisti agiscono in nome di una specifica nazione, anche quando collaborano con gli invasori, come accade ad esempio con la Repubblica di Salò, le forze antifasciste operano in una logica plurinazionale, che sia l’internazionalismo proletario comunista o la composizione multietnica di eserciti come quello francese, britannico, statunitense o sovietico.

In fondo i monumenti di Jasenovac e di Barletta ci raccontano esattamente questo. Da una parte la violenza nazionalista che giunge allo sterminio, non solo contro popoli che venivano considerati estranei al continente, come ebrei e rom, ma anche di uno gruppo nazionale centro-europeo come quello serbo.

Dall’altra la lotta di liberazione condotta da partigiani jugoslavi appartenenti a diverse nazionalità (serbi, croati, sloveni, ecc…) in un contesto e in una logica internazionale: a migliaia avevano combattuto in precedenza nella Resistenza italiana, mentre almeno 30.000 italiani operavano come partigiani in Jugoslavia.

Un dato però è certo: questi due aspetti del conflitto – la logica nazionalista che porta al genocidio e la lotta antifascista plurinazionale – non stanno più al centro delle politiche memoriali europee sulla seconda guerra mondiale. La narrazione si articola oggi attorno alla contrapposizione fra dittatura e democrazia, e sull’uso più o meno brutale della violenza. Il che permette l’equiparazione fra opposti totalitarismi, in particolare nazismo e comunismo stalinista, entrambi brutali e dittatoriali; ma rischia di scardinare il senso stesso di quel conflitto come l’abbiamo immaginato fino ad ora.

Se l’unica democrazia “giusta” è quella liberale (e neoliberista) attuale, allora è logico criminalizzare l’esercito sovietico che ha contribuito in maniera prevalente alla liberazione del continente, ma anche molti partigiani europei, compresi gli estensori del Manifesto di Ventotene che sognavano un’Europa dei popoli, più giusta e umana. E d’altronde se condanniamo in maniera decontestualizzata le violenze contro gli inermi (come si fa ad esempio nel caso delle foibe), che dovremmo dire dei bombardamenti indiscriminati degli Alleati occidentali, che hanno fatto milioni di morti civili?

Mentre mi avvicinavo al bellissimo monumento eretto a Jasenovac nel 1966 dal famoso architetto concettuale Bogdan Bogdanović, ho notato qualcosa muoversi all’interno della gigantesca struttura. Era la macchina di una coppietta che si era appartata ad amoreggiare! Un gesto che può essere inteso come un vilipendio per le vittime di quel luogo di morte, ma che più di tutto mostra l’oblio che circonda quella storia, lì come nel resto del continente. Io ci ho voluto vedere il segno della vita che ricomincia, il simbolo di un passato che va archiviato per far rinascere una nuova Europa di pace e amore.

Va archiviato ma conosciuto e compreso, per evitare gli errori di quel terrificante passato. Il nazionalismo non è una colpa storica dei croati o dei tedeschi: è un pensiero politico totalmente europeo, intrinsecamente omicida, potenzialmente genocidiario, e come tale va respinto sempre e comunque.

Italiani e jugoslavi, francesi e marocchini, inglesi e pakistani, polacchi e kazaki, russi e ucraini, statunitensi di varie origini hanno combattuto, talvolta letteralmente fianco a fianco, contro quel modello politico. Non l’hanno solo combattuto, l’hanno smentito, potremmo dire, nella pratica quotidiana, hanno dimostrato, con il loro sacrificio, che un’Europa, anzi un mondo dei popoli è non solo possibile, ma è l’unica strada percorribile per la sopravvivenza dell’umanità.