Nei circa ottant’anni di storia della Repubblica gli italiani hanno vissuto una sola stagione di riforme, durata grosso modo per tutto il ventennio Sessanta-Settanta che coincide, non a caso, con la svolta politica dei governi di centrosinistra. Preparata da un intenso confronto politico- culturale, la lunga gestazione dell’alleanza tra cattolici e socialisti appare quasi il prolungamento dei lavori che dal 1945 al 1948 avevano portato alla stesura della Costituzione, ancora oggi alla base del nostro edificio istituzionale.

Malgrado questa netta discontinuità con il passato, era tuttavia rimasta più o meno intatta l’intera struttura dittatoriale della vecchia società fascista, leggi e codici compresi, che definiva il volto di una società ancora prevalentemente agricola, autoritaria, oppressiva, con alti tassi di analfabetismo, attraversata da una profonda frattura di classe e da cleavages territoriali in apparenza incolmabili, largamente dominata dalla Chiesa e da una classe dirigente di professionisti, burocrati, imprenditori, gli stessi attivi negli anni del regime.

La stagione delle riforme

Quando nel 1956 lo strappo con i comunisti liberava i socialisti dal legame con il Pci, iniziava il dialogo del Psi con la Dc e i partiti laici che avrebbe segnato la lunga stagione riformatrice durante la quale gli alleati nella coalizione di centro-sinistra si impegnavano ad arrivare a un compromesso, malgrado direttrici strategiche non del tutto coincidenti.

Lombardi puntava a cambiare la struttura stessa degli assetti capitalisti, con la nazionalizzazione delle aziende elettriche; La Malfa chiedeva una programmazione per il controllo dello sviluppo economico; Moro e i democristiani intendevano realizzare soprattutto le riforme finalizzate al cambiamento sociale sulle quali si trovava più facile intesa con i partner, a partire dalla riforma della scuola e della sanità, entrambe fiori all’occhiello del Psi.

Unione di intenti

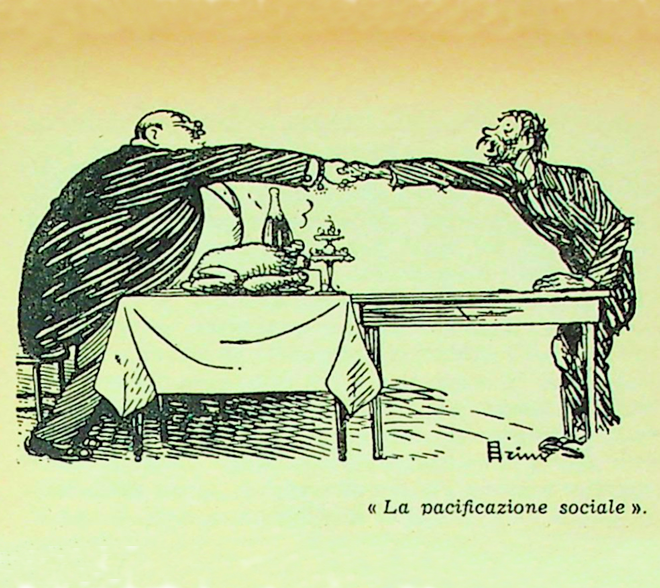

Nonostante le differenze, alla qualità delle riforme contribuiva l’unità degli intenti da parte dell’intero centrosinistra nel quale tutti gli alleati guardavano al futuro vicino e lontano, consapevoli che dopo i duri anni della guerra, il processo di industrializzazione in corso offriva l’occasione per “governare lo sviluppo” – come affermavano i socialisti. Rispetto ai paesi più prosperi dell’Occidente europeo si doveva colmare il ritardo dell’Italia nella costruzione del Welfare State, chiave di volta per rafforzare la giovane democrazia italiana nei diritti e nelle libertà.

Del resto a dare una forte spinta alla politica riformatrice concorreva anche l’integrazione economica nella CEE, nata dai trattati di Roma nel 1957. Certamente, la capacità della politica di realizzare una trasformazione così profonda del paese poggiava anche sul largo consenso degli elettori che non dipendeva però solo alla struttura di massa dei partiti ai quali in quegli anni aderivano milioni di iscritti. Il mondo del lavoro cattolico mostrava genuino entusiasmo per i progetti riformatori, testimoniato anche dalla crescita della Cisl che allarmava il leader comunista Di Vittorio, tentato di allineare alla politica delle riforme la CGIL, come chiedeva la componente socialista.

La posizione del Pci

Sarebbe stato però un intollerabile strappo alla politica del Pci, fermo sullo slogan “il capitalismo non si riforma. Si abbatte”. Del resto i comunisti erano in forte ritardo nel leggere lo sviluppo industriale in atto, disconosciuto più o meno fino al ‘62 quando di fronte all’evidenza, veniva meno la tesi del Cominform sul declino inarrestabile del capitalismo. C’è infine da osservare però, che malgrado il successivo impegno nelle riforme, il Pci avrebbe sempre inteso la politica riformista come strumento per arrivare al governo.

Solo raggiunto questo traguardo, i comunisti avrebbero cambiato il modello di sviluppo. Gli eredi del comunismo, i democratici della sinistra nella seconda Repubblica, non cambieranno questa impostazione anche se, arrivati al governo, in alternanza co le destre, non sarebbero stati in grado di operare riforme strutturali, abbandonate anche dai socialisti democratici in Italia e in Europa.

Nuova era

All’arretramento di ogni progetto riformatore interveniva il passaggio dall’era industriale alla nuova era tecnologica, non interpretabile con i modelli e i parametri culturali e ideologici del Novecento sui quali si attardavano inutilmente gli eredi dei partiti storici, dissolti nel terremoto del ’94. Tanto più che da tempo scomparso ogni senso di appartenenza, ai nuovi partiti restava solo distribuire in cambio di voti benefici sempre più ridotti e rinviare le riforme, nella convinzione che solo una straordinaria fase di crescita economica, insomma un secondo miracolo economico (come prometteva Berlusconi), avrebbe consentito una politica riformatrice in grado di affrontare i mali vecchi e nuovi del paese.

Eppure era vero il contrario: senza un progetto riformatore che puntasse a trasformare il paese, non ci sarebbe stato sviluppo ma solo declino. Nessuna forza politica sembrava volesse però rischiare l’impopolarità di misure che potevano scalfire i pur ridotti margini di benessere e le garanzie di cui era ancora in possesso una parte non piccola della popolazione.

Ritrovare il sentiero smarrito

Il timore della protesta popolare che aveva già alimentato le destre eversive e un movimentismo trasformato nel partito guidato da un comico, contagiava anche le sinistre, omologando le promesse degli uni e degli altri, tutti alla ricerca di un consenso calibrato sulle pulsioni e gli umori di un elettorato spaventato e disorientato dalla trasformazione del nuovo mondo digitale in preda alle guerre, ai cambiamenti climatici, alle epidemie, ai colossi del digitale già in corsa per contendersi la tecnologia dell’AI.

Come gran parte della popolazione anche i politici attraversano da anni una crisi identitaria che sembra impedire loro di affrontare la realtà di una cittadinanza nella quale sempre più numerose sono le fasce sociali dei “non garantiti”, dei poveri, degli emarginati, dei troppi giovani privati del futuro, sempre più indifferenti alla politica, disertata anche da quelle minoranze attive che vivono e prosperano nel nuovo mondo globale. Ritrovare la strada delle riforme per trasformare il paese appare oggi l’unica strada per risvegliare la fiducia nella rappresentanza politica senza la quale non c’è democrazia.