Il calendario civile e la Public History

Se la Public History mira a promuovere un rinnovato e partecipato “senso pubblico” della storia, il tema conflittuale delle memorie ne diviene uno dei terreni ideali di applicazione. Esse sono il terreno di una ricostruzione storica necessariamente legata ad eventi spesso traumatici, con commemorazioni e rituali della memoria che misurano e rappresentano l’identità di comunità attraversate da interattivi sensi di appartenenza, tra condivisioni e fratture.

Esse vanno dapprima riconosciute e indagate, discusse e confrontate, ancor prima di entrare a far parte di un calendario civile; soprattutto se il fine sia non la celebrazione ma la consapevolezza del nesso storico tra il passato e il presente.

Ma come riconoscere e rammemorare i segni del passato? La proliferazione di anniversari e rituali della memoria da ricomprendere in un calendario civile espone ai rischi della indistinzione e in fondo della irrilevanza, in una mediatizzazione e ritualizzazione delle memorie e delle vittime che risulta troppo spesso il terreno in cui avviene la validazione di un sapere storico disgiunto dalla ricerca e dalla critica conoscenza delle fonti.

È un’avvertenza ben presente nella proposta Alessandro Portelli ha fatto tramite un progetto di Public History proprio costruito intorno all’ipotesi di promuovere un “calendario civile” in grado di

Sebbene vada evitata una rigida distinzione tra i rituali di origine popolare e le manifestazioni invece promosse dalle istituzioni, poiché la scena è comunque pubblica, con attori e protagonisti molteplici – civili e militari, religiosi e associativi – dei cui atti occorre misurare l’impatto nel contribuire alla costruzione di sensi identitari e sentimenti popolari di partecipazione.

È accaduto di recente in occasione degli anniversari sia dei 150 anni dell’Italia unita e del quadriennio celebrativo del centenario della Grande Guerra, così come nel settantesimo anniversario della Liberazione. In ogni circostanza è emersa quale sia uno dei terreni di sviluppo possibile di applicazioni pratiche di Public History, ovvero la ricostruzione di partecipate storie di comunità negli spazi territoriali.

A fronte delle incertezze dimostrate dalle istituzioni e della debolezza dello Stato nel farsi carico di una effettiva politica culturale della storia, il rischio è che alla percezione di un Paese la cui classe politica sembra aver smarrito il senso di una storia comune si diffondano pulsioni localiste e rappresentazioni autoreferenziali prive di un necessario ancoraggio ai metodi e alle fonti della ricerca storica.

Non priva di effetti positivi sul piano progettuale ed applicativo fu comunque la promozione, il 24 marzo 2014, di una Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, attiva come unità operativa del comitato interministeriale alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il tutto in un contesto frammentario e centrifugo, nel quale l’insistenza sull’unità minacciata del Paese – nella ridestata polemica verso il Nord alimentata da un movimento di nostalgia neoborbonica in alcune regioni meridionali e verso il Sud dalle declinazioni regionali della riemergente “questione settentrionale” – lasciò spazio nell’uso pubblico della storia alle contestazioni tanto del Risorgimento che della Resistenza, ovvero dei miti fondativi nel processo di costruzione della “comunità immaginata” italiana tra XIX e XX secolo. È dunque quello spaziale – nella sua pluralità di connessioni e interrelazioni – un privilegiato terreno di indagine, le cui coordinate europea e transnazionali influenzano la costellazione dei calendari civili oggi rinvenibili (ufficiali, alternativi, revisionisti e/o antagonistici).

Ma come indagare i caratteri e le trasformazioni dei calendari civili rispetto alle sfide del tempo presente riguardo le plurali e conflittuali identità che si sovrappongono in uno spazio europeo sempre più contraddistinto da “politiche della storia” di impronta nazionale ovvero apertamente nazionalista?

Gli studi e le riflessioni recenti sulla traduzione anche in Italia di una Public History rimarcano alcuni privilegiati percorsi. Due sembrano i criteri di cui tener sempre conto, spaziali e cronologici insieme. Da una parte, occorre valutare le ascendenze e le tradizioni di lunga durata, in ogni realtà nazionale peculiari e quindi diverse, così come la natura circolare e sistemica di ogni calendario, di cui indagare le mutevoli gerarchie di rilevanza tra gli anniversari che lo compongono.

Su un complementare terreno di riflessione, va tenuto conto della pluralità di spazi che intervengono nel dettare la sequenza delle date rievocate; non solo come effetto di guerre e spostamenti sia di popolazioni sia di confini, ma anche come giustapposizioni tra i poteri di uno Stato nazionale nell’influenzare le forme e i linguaggi delle autorappresentazioni (comunitarie e locali, municipali ed etno-regionali).

I segni del passato e la loro attualizzazione vanno del resto individuati attraverso un repertorio di eventi e personaggi, date e anniversari, che contemplino la dimensione più ampia della vita pubblica. Ecco allora la necessaria attenzione verso le indicazioni istituzionali, così come le insorgenze memoriali legate alle storie di comunità: gli eventi fondativi (di Stati nazionali e sovranazionali), i “grandi personaggi” del pantheon locale e transnazionale, gli eventi e i sacrifici bellici (guerre e dopoguerra, le missioni internazionali), le vittime della violenza (il terrorismo, la mafia), le vittime di emigrazione e immigrazione, le calamità naturali (i terremoti, le inondazioni, le pandemie), le grandi opere che mutano la qualità della vita.

È interrogandosi sulla modificazione della memoria pubblica negli ultimi due decenni che si può evidenziare una verosimile Italian Public History.

Nel primo ventennio del XXI secolo, accanto alle fondative celebrazioni repubblicane, il calendario civile ufficiale è stato occupato da anniversari e cerimonie che insistono sulla centralità della “vittima”: la Shoah in prima istanza, le guerre, il terrorismo e la mafia.

Quel che ne è conseguito è un mutamento sostanziale non solo del calendario civile, ma pure negli scenari e nei linguaggi della pedagogia civile: la didattica scolastica e i luoghi della memoria, gli allestimenti museali, l’odonomastica urbana, la stessa comunicazione istituzionale (del Quirinale in primo luogo). Nella transizione ormai avanzata, in tal senso la Digital Public History è divenuta il terreno di applicazione di una metodologia intesa a promuovere quella che è stata definita come una nuova “grammatica storica”;

Una questione di spazi e di interrelazioni politico-culturali

Il recente interesse per una visione globale dei fenomeni storici ha comportato l’attenzione non solo per indagini che vadano oltre i confini spaziali dello Stato nazionale, ma ha influenzato in modo significativo anche gli studi sulla memoria. I casi nazionali risultano meno eccezionali e assolutizzabili di quanto non appariva a prima vista.

Rimane comunque radicata la visione di “due Europe”: mentre in Europa occidentale si pone in rilievo l’importanza dell’Olocausto, nell’Europa centro-orientale è ai crimini dei regimi comunisti che si guarda con maggiore coinvolgimento emotivo e storico-culturale. Sono in gioco spazi plurali e interattivi che riconducono le cornici nazionali a macro-spazi tutt’altro che neutrali (come “l’Europa dell’Est”), con evidenti implicazioni nelle indagini sui calendari civili e sulla loro configurazione nel confronto tra le ricordate “due Europe”.

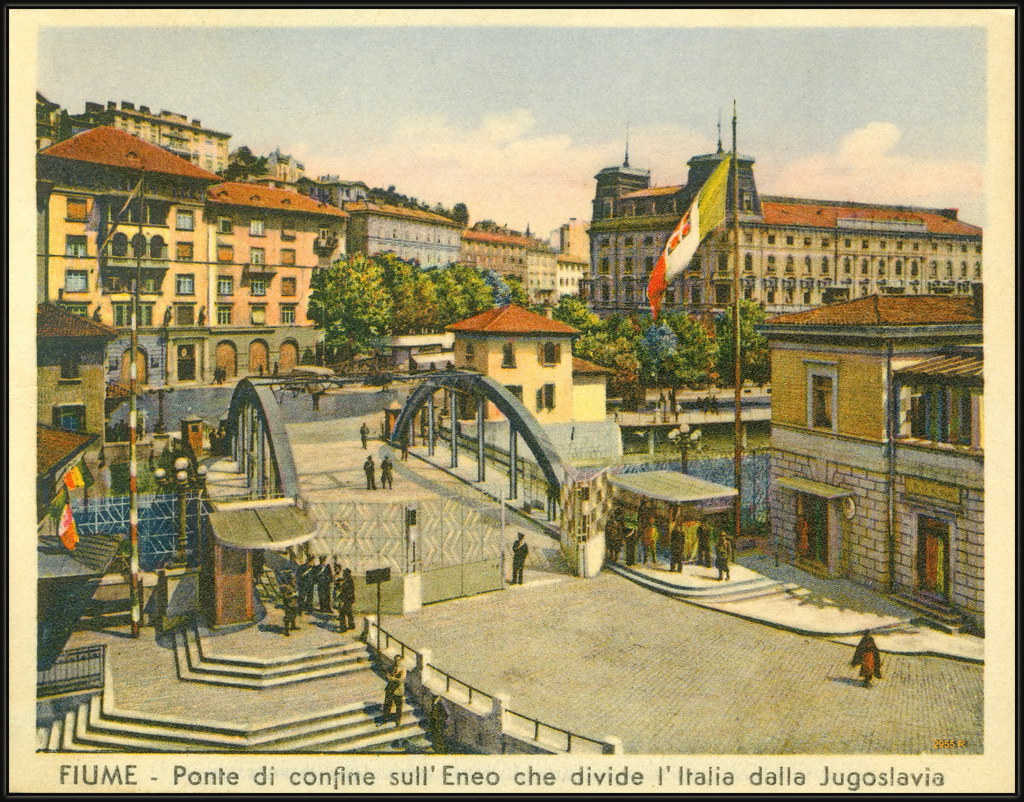

Sul finire e all’indomani della seconda guerra mondiale, nel riassetto degli equilibri geo-politici, anche il confine orientale tra Italia e Jugoslavia fu lo scenario di una tragedia umana e sociale: il forzato esilio delle comunità di italiani residenti in Istria e Dalmazia e l’uccisione di migliaia di persone, gettate in fosse comuni (le “foibe”).

Si guarda necessariamente a quella tragedia attraverso una lettura di storia transnazionale (tra Jugoslavia e Italia allora, con Slovenia e Croazia nel tempo presente). Quel che occorre rimarcare è l’analogia con altre realtà in Europa laddove si erano avuti regimi di occupazione e governi collaborazionisti con gli eserciti fascista e nazista. Fu la “resa dei conti” che attraversò tutto il continente europeo nelle terre di confine; quando l’esodo forzato delle popolazioni all’indomani della guerra fu un fenomeno diffuso nell’Europa centro-orientale (tra Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e Germania), con espulsioni di polacchi e ucraini come appunto di slavi e italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

Con gli esiti della guerra e la firma del trattato di pace a Parigi il 10 febbraio 1947, i 21 Paesi della vittoriosa alleanza antifascista riconobbero, grazie alla Resistenza che la riscattò, l’Italia come Paese cobelligerante e quindi parte della comunità dei Paesi democratici e civili, mentre la Germania e l’Austria vennero divise in zone di occupazione militare. L’Italia dovette affrontare la sindrome della perdita di un ruolo internazionale e con esso la ricomposizione di una identità nazionale: con la transizione post-coloniale e la dismissione dei territori acquisiti dopo la Grande guerra al confine nord-orientale.

Nel quadro di una Guerra Fredda che vide ergersi una cortina tra i due blocchi che passava dal confine nord-orientale – dividendo l’Europa in due e scendendo da Stettino sul mar Baltico a Trieste sul mar Adriatico –, tanto la Jugoslavia comunista (nel frattempo resasi autonoma dall’Urss) che l’Italia repubblicana (avamposto dell’alleanza atlantica alle porte del mondo comunista) vollero non dare troppo rilievo pubblico a quelle violenze e al dramma dell’esodo di massa, a lungo rimasti nell’oblio della vita nazionale ed espunte pure dai libri di storia. Con la diffusa dissimulazione del dramma, rinchiuso tristemente nel ristretto dei campi profughi e ridestato soprattutto dalle associazioni degli esuli presto costituitesi, rimase al centro dei riflettori la “questione di Trieste”, divenuta italiana nel 1954. Solo più tardi la storia di quelle vicende drammatiche sarebbe entrata nella memoria pubblica.

Occorre superare l’enfasi ricorrente circa l’“eccezionalità” del caso italiano rispetto alle altre democrazie europee e occidentali. Più che ad una polarizzazione del ruolo dell’Italia tra la subordinazione a potenze esterne e la sua presunta “eccezionalità”, aiuta un’indagine sulla interdipendenza tra alleati – in area atlantica ed europea – e sulle connessioni legate a reciprocità di influenze e relazioni transnazionali. Fu nel corso degli Settanta, per esempio, che si definì – con gli accordi di Osimo (10 novembre 1975) – il problema del confine tra Italia e Jugoslavia, risalente al primo dopoguerra e ancora segnato dai traumi del “dopo 1945”. L’azione italiana concorse a legittimare ancor più l’autonomia della Jugoslavia comunista dalla sfera di influenza sovietica.

Negli anni seguenti il 1989 e la caduta del muro di Berlino, le vicende belliche e i rivolgimenti legati alla delimitazione dei nuovi confini dello Stato italiano avrebbero ribadito l’importanza del contesto internazionale nella rimodulazione del senso di appartenenza. Nei due dopoguerra europei – il 1945 e il 1989 – si incrociano dunque altri due livelli: alla dimensione nazionale si affianca il piano più specificamente locale, secondo modalità e linguaggi di autorappresentazione che assumono una valenza del tutto peculiare nei territori di confine (la regione del Friuli-Venezia Giulia nel caso italiano). Di queste tensioni e dei conflitti di memoria che ne derivano la composizione mutevole dei calendari civili ne sono un osservatorio emblematico.

Con la dissoluzione della Jugoslavia e il ridestarsi di conflitti di memoria tra Italia, Croazia e Slovenia a proposito del confine nord-orientale, ogni anniversario, il 4 novembre, tra i Paesi del confine orientale e la regione Friuli Venezia Giulia si riproducono dissidi e conflitti mai sopiti, che ne fanno un “laboratorio” di verifica circa la crisi dello Stato nella prospettiva transnazionale e mitteleuropea in particolare. Risale al decennio di fine Novecento l’avvio di una riflessione a più voci sull’incompiuto “sentimento repubblicano” degli italiani e sulle implicazioni di un racconto sempre più controverso della loro storia nazionale, in cui il cosiddetto “paradigma vittimario” – l’insistenza sulle vittime nonché sui testimoni delle violenze come chiave interpretativa – parve spesso sopravanzare la puntuale e critica ricostruzione di cause ed effetti nei processi storici.

Per una storia pubblica dei calendari civili

Il Giorno del Ricordo rientra tra le manifestazioni civili di nuovo conio; ogni anno la ricorrenza è celebrata al Quirinale, con il Presidente della Repubblica che presiede una cerimonia rievocativa che viene animata dalle testimonianze dei familiari delle vittime e degli esuli.

Le scuole del Paese sono invitate a dedicare lezioni e incontri al tema, non senza accese polemiche tra le conflittuali memorie dell’antifascismo e della destra nazionalista (già neo-fascista). In numerose città e soprattutto nella regione di confine del Friuli si è diffusa la prassi di tenere manifestazioni che enfatizzano una lettura unilaterale delle foibe in chiave nazionalista, con la promozione di luoghi di memoria e di una mirata toponomastica urbana. Gli studi storici hanno comunque contribuito allo sviluppo di una critica conoscenza di quel passato, facendo del “laboratorio giuliano” un campo di osservazione europeo dei conflitti di memoria, già nell’“Europa divisa” del secondo dopoguerra, ancor prima delle nuove forme di nazionalismo etno-territoriale.

Eppure l’anniversario del 10 febbraio produce effetti ben oltre i territori del confine orientale. Nelle regioni settentrionali dove governa la coalizione del centro-destra esso divenne l’occasione per un tentativo di ridefinizione sostanziale del baricentro di ogni calendario civile, muovendo proprio da istanze locali e territoriali, divenute il vero termometro della discussa e conflittuale religione civile repubblicana.

Fece a suo modo scuola la mozione approvata nel 2019 dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ripresa letteralmente da quello piemontese il 23 febbraio 2021.

Si palesò insomma un probante esempio di uso politico della storia e di attacco alla libertà della ricerca storica, che invece nella sua dimensione pubblica misura continuamente la sua legittimazione e la sua funzione sociale. Il documento riportava dati numerici sulle vittime che risultavano difformi da quelli su cui invece si assestano gli studi più accreditati e ciò a sostegno di una unilaterale e controversa tesi interpretativa, quale quella della “pulizia etnica”.

Organismi istituzionali rappresentativi dei poteri regionali si arrogavano la prerogativa di imporre una sorta di “verità di Stato”, accompagnata dalla minaccia del ricorso a una normativa anti-negazionista, introdotta dal Parlamento nel 2016 con ben altro scopo, vale a dire l’applicazione di sanzioni nei confronti di chi negasse la Shoah. Si configurava insomma una tendenza intesa a ritenere possibile – poiché legittimata da provvedimenti istituzionali – la manipolazione politica della storia.

Lungo questa direzione andava di recente il progetto promosso dalla regione Piemonte su “Identità oltre confine“, volto a ricordare l’esodo dei profughi istriani del confine orientale al termine della seconda guerra mondiale; un progetto incentrato sui temi del confine e della convivenza culturale e linguistica ma in realtà mosso da una chiave di lettura in senso nazionalistico, senza alcun richiamo alla spazialità trasversale dell’area e alla compresenza di Italiani, Sloveni e Croati.

Fu l’esempio di come, in presenza di uno Stato debole e di calendari civili “mobili” sottratti al vaglio dei valori costituzionali, una lettura del passato che muova da istanze territoriali e assuma altresì un’impronta nazionalistica fosse in grado di contravvenire la pedagogia civile perseguita dai Presidenti della Repubblica attraverso la declinazione di una memoria delle foibe e dell’esodo quale memoria europea riconciliata, nel riconoscimento reciproco dei torti e delle violenze di cui le parti (Italia, Slovenia, Croazia) storicamente si erano rese responsabili.