Esistono dei luoghi, in Italia, in cui si può essere detenuti fino a 18 mesi senza aver commesso alcun reato. Le strutture sono fatiscenti e gestite da cooperative e multinazionali che lucrano sulla pelle di uomini e donne, colpevoli solo di non avere un permesso di soggiorno.

Potrebbe sembrare uno scenario distopico ma è una realtà presente, nel nostro Paese, da ben 26 anni.

Di seguito, con le parole dell’avvocata Federica Borlizzi, proviamo a capire insieme qualcosa in più sui CPR.

Senza reato, senza difesa

Si tratta della c.d. “detenzione amministrativa”, una terrificante forma di privazione della libertà personale che colpisce le sole persone straniere.

Un sistema introdotto dalla legge Turco-Napolitano del 1998 e che, negli ultimi due decenni, ha prodotto uno strutturale “stato di eccezione”, normalizzando la presenza nel nostro ordinamento di luoghi che rappresentano un vero e proprio “porto franco” del diritto e dei diritti: per i migranti detenuti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) sembrano non valere né le leggi dello Stato né i principi della nostra Costituzione.

Non solo le persone migranti vengono trattenute senza aver commesso alcun crimine ma a esse si riserva un trattamento lesivo della loro dignità e di tutti i loro diritti fondamentali.

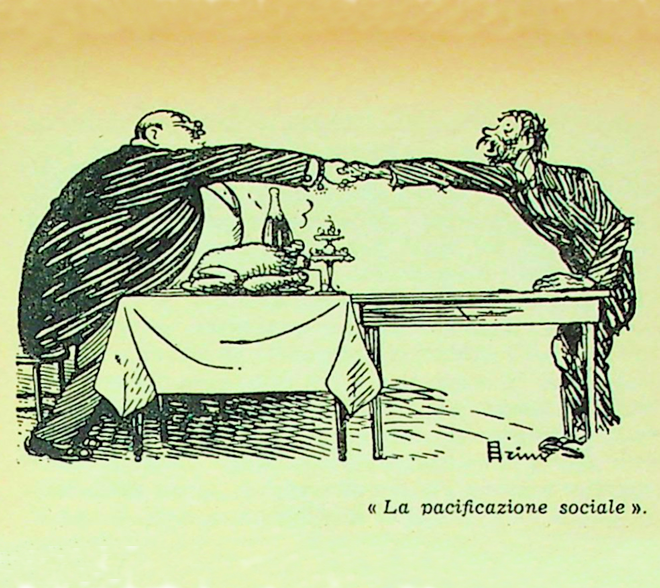

Basti pensare che sulla loro privazione della libertà personale si consente a qualcuno di trarre profitto. Il sistema della detenzione amministrativa nei CPR è, infatti, completamente privatizzato, anche nell’aspetto riguardante il diritto alla salute.

Le prestazioni sanitarie all’interno di queste strutture non sono affidate al Servizio Sanitario Nazionale (come avviene negli istituti penitenziari), ma agli enti gestori dei Centri, ossia a soggetti privati. In questo modo si realizza una vera e propria “extraterritorialità sanitaria” che si ripercuote gravemente sull’effettiva tutela dei diritti dei trattenuti.

Peraltro, anche quelle poche norme – previste in regolamenti ministeriali – che pongono in capo all’autorità sanitaria pubblica dei compiti in via esclusiva non vengono, di fatto, rispettate.

Un’emergenza anche sanitaria

Emblematico è quanto accade con le c.d. “visite di idoneità al trattenimento” attribuite, per imprescindibili esigenze di imparzialità, alle asl territorialmente competenti. Le asl dovrebbero, prima dell’ingresso di ciascuna persona all’interno dei Centri, effettuare una visita in cui valutano eventuali incompatibilità (fisiche e psichiche) alla vita in comunità ristretta.

Tuttavia, nella maggior parte dei CPR, queste visite vengono spesso effettuate dai medici dipendenti dagli enti gestori, in maniera del tutto approssimativa. Il che ha portato a detenere persone che non avrebbero dovuto entrare nei Centri, con i conseguenti gravissimi episodi suicidari e di autolesionismo. Tale aspetto risulta ancor più inquietante se si tiene conto del fatto che gli enti gestori dei CPR sono retribuiti in base non alla capienza teorica ma a quella effettiva. In poche parole: il guadagno è direttamente proporzionato al numero di persone detenute.

Il rischio concreto, dunque, è che i privati, pur di aumentare i propri profitti, non si facciano scrupoli a trattenere persone con patologie fisiche e psichiche del tutto incompatibili con la detenzione. D’altronde ciò sembra confermato dai numerosi suicidi verificatesi nei Centri di detenzione negli ultimi anni: storie che avevano quasi sempre alle spalle gravi vulnerabilità psicologiche del tutto ignorate.

Un calmante in più

Altrettanta preoccupazione desta l’ambito dell’assistenza psichiatrica. Anch’essa è attribuita dalla normativa alla competente ASL territoriale ma, nei fatti, è gestita dal personale sanitario dell’ente gestore. Ciò porta ad una serie di gravi problematiche con un vero e proprio abuso nella somministrazione di psicofarmaci. Basti pensare che, in base ai dati raccolti nel 2021 dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD), la popolazione detenuta nei CPR sottoposta a psicofarmaci o tranquillanti si assestava all’80% nel CPR di Milano; al 70% in quello di Gradisca d’Isonzo e al 65% in quello di Roma. Somministrazioni che avvengono spesso senza alcuna prescrizione medica e, dunque, in assenza di monitoraggio da parte dell’autorità sanitaria pubblica. D’altronde, come affermato da una operatrice del Centro di Gradisca, intervista da CILD, “magari un calmante in più faceva comodo per tenere tutti tranquilli”.

Ed è proprio ciò che avviene in questi Centri dove la lesione dei diritti dei trattenuti giunge ad un punto tale da piegare addirittura l’intervento medico e farmacologico a controverse “necessità” di disciplinamento della popolazione detenuta.

La voce dei senza voce

Da ultimo, Ousmane Sylla, ragazzo guineano di appena vent’anni, che si è tolto la vita, il 4 febbraio scorso, nel Centro di Ponte Galeria, a Roma.

L’orizzonte, insomma, non può che rimanere quello del porre fine alla becera misura della detenzione amministrativa. Per fare ciò, è necessario utilizzare ogni arma legale, ma anche dare un concreto sostegno alle persone trattenute nei Centri che – quotidianamente – mettono in campo pratiche di resistenza e di denuncia delle condizioni indegne in cui sono detenute e della medicalizzazione forzata cui sono sottoposte.

Sarebbe importante riaprire quella fase che, più di dieci anni fa, portò allo smantellamento di quasi tutti gli allora Centri presenti sul territorio nazionale.

Il riscatto è possibile?

Nel 2011, a seguito di una circolare del Ministro dell’Interno Maroni, si vietò l’accesso nei CIE a giornalisti e società civile. I tempi di trattenimento raggiunsero i 18 mesi, scatenando proteste nei Centri.

Queste proteste, supportate da associazioni e movimenti sociali, ricevettero in alcuni casi il sostegno dei Tribunali. Alcuni trattenuti ottennero la scriminante della legittima difesa (es. Tribunale di Crotone, sentenza n.1410/2012).

Quella fu l’unica occasione, in 26 anni di vita della detenzione amministrativa, in cui si mise davvero in crisi il sistema del trattenimento nei Centri. Un recente passato che ha ancora tanto da insegnarci per il prossimo futuro.