L’attentato a Donald Trump, al di là delle motivazioni dell’attentatore, rafforza lo scenario di una guerra civile tra gli statunitensi. Ne scrivevamo due mesi fa parlando di Civil War, l’ultimo film di Alex Garland, sottolineando come negli ultimi anni i casi di violenza politica – commessi in larga maggioranza da esponenti di destra, nonostante alla luce dell’attentato si possa credere il contrario – siano aumentati esponenzialmente.

Una spirale alimentata, inoltre, da episodi insurrezionali, basti qui ricordare l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e il tentativo, sventato dall’FBI, di alcuni esponenti del militia movement di rapimento del governatore democratico del Michigan, Gretchen Whitmer, nell’ottobre 2020.

La retorica del martire

Nell’attentato Trump ha trovato una fotografia e ha trovato uno slogan (quel «fight, fight» scandito mentre alzava il pugno subito dopo l’attentato, ripetuto immediatamente dagli astanti e dalla convention repubblicana che ne ha confermato la candidatura) trovandosi nella situazione eccezionale di essere un martire sopravvissuto e non deceduto.

L’ex presidente conferma, agli occhi del suo elettorato e dei potenziali indecisi, l’immaginario che in questi anni ha alimentato sulla sua figura, quella dell’uomo virile e potente. Lo si è visto durante l’attentato, quando Trump, probabilmente avendo compreso che l’attentatore era già stato ucciso, intima agli agenti del Secret Service di fermarsi così che possa esporsi trionfante, con pugno alzato e il volto insanguinato, a possibili altri colpi. The Donald ha mandato un duplice segnale: quello del combattente e quello della vittima, coerentemente con la narrazione trumpiana dell’America assediata dall’immigrazione, dalla criminalità e dai complotti orditi dalle istituzioni deviate: i tribunali che “perseguitano” l’ex presidente – nonostante sentenze, come quella del 15 luglio che impedisce il perseguimento di Trump per l’affare dei documenti riservati portati nella sua residenza a Mar-a-Lago, dimostrino il contrario – e i democratici rei, questi ultimi, di volere mettere in atto un colpo di stato contrario alla natura della Nazione.

Una critica, questa, alimentata dalla teoria della “dittatura” woke e della cancel culture e che ha trovato una sponda favorevole nel neoeletto candidato alla vicepresidenza J.D. Vance che poco dopo l’attentato scriveva su Twitter che: «quello di oggi non è solo un incidente isolato. La premessa centrale della campagna di Biden è che il presidente Donald Trump è un fascista autoritario che deve essere fermato a tutti i costi. Quella retorica ha portato direttamente al tentato assassinio del presidente Trump». Ad uscire rafforzato dall’attentato, quindi, è Donald Trump e l’idea di una frattura insanabile – e quindi di uno scontro quasi inevitabile – con la controparte democratica.

Una battaglia esistenziale

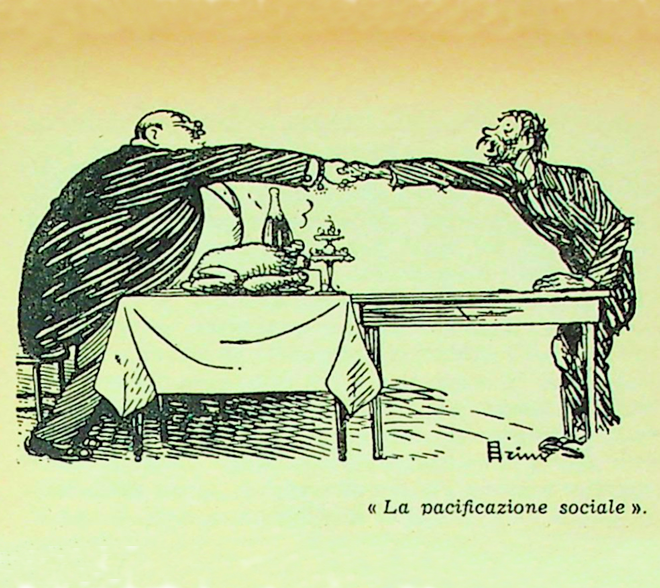

L’immaginario della guerra civile si alimenta grazie all’incapacità di superare o di ricomporre nel perimetro democratico le tensioni. Tra le ragioni della crisi statunitense cui assistiamo è anche il fatto che diversi cittadini non vedono più nella controparte politica un avversario, ma un nemico esistenziale e un pericolo per la democrazia, ragione per cui la mobilitazione, anche armata, diventa legittima. Si tratta di una battaglia esistenziale: una guerra civile, se non fosse che chi la combatte ha difficoltà a riconoscere nell’altro un cittadino perché vi vede un soggetto alieno, un-american, alla Nazione.

Le ragioni di questa frattura sono molteplici. Nella storia recente rimandano alle guerre culturali – il dibattito conflittuale su temi quali l’aborto, i matrimoni tra persone dello stesso sesso, i diritti delle donne e delle minoranze – e si può fare risalire a quei mutamenti degli anni Quaranta – Sessanta, quando i perimetri della cittadinanza vennero ampliati per includere gli ebrei, le donne, i Black Americans tra gli altri. Tali mutamenti mettevano in crisi la narrazione mitopoietica del nazionalismo statunitense, di una storia di progresso e di inclusione, perché ne mettevano in luce le contraddizioni, su tutte l’essere stato un processo spesso esclusivo rivolto ai maschi bianchi. Al contempo, tali mutamenti si innestavano su un processo di lungo periodo risalente agli albori degli Stati Uniti, vale a dire il confronto sui perimetri di definizione di chi facesse parte della Nazione.

Contro lo stato federale

Arriviamo ad un nodo centrale, che è quello del concetto di popolo: un concetto inclusivo e al contempo esclusivo. La capacità, infatti, di resistenza delle democrazie si misura sulla loro capacità di allargare le maglie della rappresentanza, cioè di chi fa parte del popolo, ampliando così il concetto di rappresentanza. Chi fa parte e chi no della cittadinanza è una questione lacerante che ci rimanda ad un altro nodo, quello del «difetto di nascita» – la schiavitù, la definizione è dell’ex Segretaria di Stato di George W. Bush, Condoleezza Rice, cui possiamo aggiungere l’esclusione delle altre minoranze e delle donne – e che potrebbe essere superata solamente riconducendo nel perimetro di una narrazione storica le molteplici narrazioni, tenendo di conto, per l’appunto, il molteplice, dunque le differenti esperienze dei vari gruppi.

Ciò di cui parliamo riguarda non solo il razzismo e la misoginia strutturali della società statunitense – e non solo -, ma anche il risentimento che alimenta tali posizioni provato da molti bianchi e incarnato da J.D Vance e dal suo Elegia Americana, libro che mette in scena un problema in verità trasversale, cioè l’assenza di mobilità e l’impoverimento di larghe fasce di popolazione. La mobilità fa parte della narrazione mitopoietica statunitense e il suo “essersi inceppata” è dovuto alla crisi degli anni Settanta che portò allo smantellamento del sistema di Welfare Capitalism di eredità rooseveltiana. Il limite delle politiche di welfare è che presuppongono un’idea di cittadinanza: di nuovo, chi ne fa parte? La risposta a questa domanda per i sostenitori di Trump e Vance è in America First, slogan esclusivo delle minoranze, come abbiamo visto.

America First è uno slogan che sottintende la volontà di tornare ad un passato (irreale) aureo, precedente alla guerra civile, in cui a spiccare erano i diritti dei singoli stati a discapito di quello federale. È la lettura di molti estremisti, secondo cui il problema sarebbe l’eccessiva presenza dello Stato federale. La questione dei rapporti tra stati e Stato federale fu, peraltro, una delle cause delle Guerra Civile e ciò che sottende oggi è una rilettura della schiavitù come un’istituzione paternalistica, in tal senso una visione tacitamente suprematista bianca.

Non è un caso che la questione coinvolga anche il Secondo emendamento. Quando venne scritta la Costituzione il diritto a possedere le armi si riferiva alle milizie statali, ricadendo quindi in ambito pubblicistico. Il riferimento a tale diritto in qualità di diritto individuale e per la difesa personale, come si è poi imposto a partire dagli anni Sessanta, era presente in alcune costituzioni statali, diverse delle quali sottolineavano come si trattasse di un diritto riservato ai «freemen» o ai «free white men». In questi stati, anche dopo la Guerra Civile, il possesso delle armi significava accesso al potere e difesa delle proprie prerogative: dagli indiani e, soprattutto, dal rischio di una rivolta razziale: il possesso di un’arma diveniva, pertanto, un fattore di definizione della cittadinanza bianca.

La rilettura della Guerra Civile come un conflitto per la Lost Cause, la libertà dei singoli stati rispetto a quello federale sottintendente una rilettura paternalistica della schiavitù, è indice della crisi attuale e della paura di una nuova guerra civile. Anche perché tale rilettura trova conferma in molti esponenti repubblicani, come Nikki Halley che parlando della Guerra Civile non aveva menzionato la schiavitù riducendola ad una questione sul federalismo, o Donald Trump secondo cui la guerra poteva essere evitata se solo Abraham Lincoln l’avesse negoziata.

È ancora presto per dire con certezza quali saranno le reali conseguenze dell’attentato a Trump. potrebbe rafforzare il discorso promosso da Joe Biden e dai democratici secondo cui le elezioni di novembre rappresenterebbero il momento cruciale in cui si decideranno i destini degli Stati Uniti in bilico tra la loro “essenza” democratica e l’autocrazia. In ogni caso, la battaglia per l’anima dell’America è destinata a durare ancora a lungo con il rischio di un’escalation della violenza negli Stati Uniti.