Sebbene non sia ancora possibile prevedere i suoi esiti immediati, è certo che l’attuale guerra in Ucraina segnerà una svolta nelle relazioni internazionali del XXI secolo.

Intanto perché alimenterà o, meglio, accentuerà una tendenza già riconoscibile negli ultimi anni alla rimilitarizzazione dei rapporti tra gli stati, anzi la estenderà definitivamente anche ai rapporti tra le principali potenze.

Questo elemento è già sufficiente a segnare uno stacco rispetto all’epoca d’oro del dopoguerra fredda.

Per quasi trent’anni larga parte dell’opinione pubblica, dei decisori politici e degli stessi studiosi si era abituata a ritenere che la guerra, almeno nella sua forma classica e nelle sue principali manifestazioni, avesse cessato di costituire un elemento-cardine della politica internazionale e dei calcoli degli attori, per lasciare spazio a due tipi residuali e, appunto, marginali di conflitti armati: le guerre civili combattute al di fuori dello spazio centrale del sistema internazionale da fazioni a propria volta marginali delle rispettive società; e il complesso delle “guerre di polizia” condotte dai paesi occidentali nelle aree periferiche, attraverso l’uso di uno strumento militare incomparabilmente superiore per capacità tecnologiche e organizzative ai propri nemici.

La guerra in Ucraina ci riporta, invece, alla più tradizionale delle guerre interstatali. Con l’aggravante che a questa eventualità torneranno a prepararsi anche tutti gli altri Stati, aumentando come prima cosa le rispettive spese per la difesa.

Fanteria ucraina trasportata su di un blindato

Fanteria ucraina trasportata su di un blindato

Fianco a fianco alla militarizzazione, è prevedibile che la guerra in Ucraina contribuisca alla pericolosa bipolarizzazione del sistema internazionale già implicita nella retorica dello scontro tra democrazie ed autocrazie che aveva appena sostituito la bipolarizzazione ancora più irrealistica della cosiddetta “guerra globale al terrore”.

Come quest’ultima, anche la bipolarizzazione emergente lungo l’asse democrazie/ autocrazie avrà i suoi problemi a conciliarsi con la crescente scomposizione geopolitica del sistema internazionale in insiemi regionali sempre più eterogenei tra loro. Ma, nel frattempo, la bipolarizzazione ha un impatto ambivalente sull’Europa.

Da un lato, essa ha il vantaggio di allontanare lo spettro dell’abbandono periodicamente agitato dalla precedente amministrazione Trump, restituendo all’Europa il ruolo di interlocutore e partner privilegiato degli Stati Uniti.

Ma, dall’altro lato, il “richiamo all’ordine” dell’Europa ha il triplice svantaggio di intralciare sul nascere la flessibilità diplomatica che sembrerebbe più consona a un contesto multipolare quale quello a cui la stessa Unione Europea dichiara di ispirarsi; di intrappolarla, al contrario, in una competizione regionale con la Russia e globale con la Cina; di sfumare ulteriormente le velleità già deboli di una autonomia politica e strategica dell’Unione.

A propria volta, l’approfondimento delle fratture politiche e strategiche rischia di disarticolare lo spazio economico internazionale, rovesciando anche un altro dei luoghi comuni della fase di ascesa del nuovo ordine liberale seguito alla fine della guerra fredda.

Se, ancora fino a pochi anni fa, la convinzione prevalente era che la globalizzazione economica si sarebbe portata dietro presto o tardi qualche forma di globalizzazione politica e culturale, oggi scopriamo che sono le fratture politiche a mettere a rischio la globalizzazione economica.

I segnali in questa direzione sono inequivocabili, a maggior ragione in quanto si sommano a quelli già prodotti dalla pandemia del Covid 19: la spinta (politica più ancora che economica) a “riportare a casa” attività in precedenza delocalizzate, almeno in settori nuovamente dichiarati “sensibili”; la riscoperta della promessa di “confinamento” e “messa in sicurezza” dei confini dei singoli Stati nazionali e delle stesse organizzazioni regionali (Unione Europea compresa); più in generale, la rinnovata enfasi sulla necessità strategica dell’autonomia (a cominciare da quella energetica), che vede sempre di più la globalizzazione come un vettore di vulnerabilità invece che di mutuo arricchimento.

Ma l’effetto più impressionante della guerra in Ucraina è quello di portare definitivamente allo scoperto i grandi nodi irrisolti del passaggio dal XX al XXI secolo.

Il primo è il fallimento politico, e diplomatico e strategico del progetto di “Nuovo Ordine Mondiale” varato all’inizio degli anni Novanta ed entrato in crisi irreversibile dalla metà del primo decennio del nuovo secolo. Almeno due capitoli di questo fallimento si sono manifestati in pieno in questa crisi.

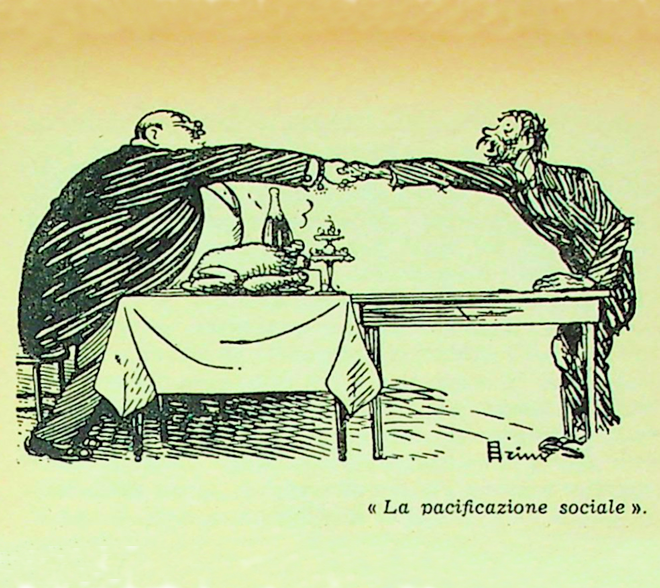

Il primo è la mancata risposta al problema capitale di tutti i grandi dopoguerra, quello di come trattare il nemico sconfitto: lo stesso problema che aveva già costituito il contrassegno di tutti i grandi dopoguerra degli ultimi duecento anni, oltre che il primo e decisivo criterio distintivo tra di loro.

All’indomani delle guerre napoleoniche, la Francia era stata rapidamente riammessa nel concerto delle grandi potenze; dopo la Prima guerra mondiale, la Germania era stata invece duramente punita sia sul piano politico che su quello economico che su quello cerimoniale; dopo la Seconda guerra mondiale, la Germania era stata punita ancora più duramente attraverso la sua stessa divisione territoriale, ma le due Germanie erano state prontamente accolte nei rispettivi sistemi di alleanza.

Tra il 1990 e oggi, al contrario, alla Russia sono stati rivolti segnali ambigui, a volte clamorosamente contraddittori.

Da un lato, non è mancata soprattutto nel primo decennio del dopoguerra fredda la suggestione (mai pienamente realizzata) di coinvolgerla in un’architettura comune di sicurezza europea – proprio per evitare lo spettro già evocato allora di una “Russia weimeriana”.

Ma, dall’altro lato, i successivi allargamenti a Est della Nato, la guerra unilaterale della Nato contro la Jugoslavia nel 1999 e, negli ultimi mesi, la ripetuta allusione al possibile ingresso della stessa Ucraina nella Nato hanno spinto sempre di più la Russia ai margini di quell’architettura.

L’altro capitolo, strettamente (anzi forse troppo strettamente) legato al primo, è quello di come rilanciare l’alleanza vittoriosa, nel nostro caso la Nato.

Dopo il brillante adattamento del primo decennio del dopoguerra fredda, culminato nel Concetto strategico del 1999, la Nato ha arrancato per trovare un posto nell’architettura della guerra globale al terrore e ha condiviso con gli Stati Uniti il clamoroso fallimento in Afghanistan.

Il rilancio attuale dell’alleanza in funzione antirussa è il sigillo finale del fallimento del Nuovo Ordine: a trent’anni dalla fine della guerra fredda, le relazioni tra Occidente e Russia si ritrovano paradossalmente al punto di partenza.

Il secondo nodo è la vera e propria “crisi costituente” che la società internazionale sta attraversando per effetto del riflusso contemporaneo delle due centralità sulle quali si era strutturata la convivenza internazionale moderna: la centralità dello Stato e la centralità dell’Occidente.

Nessuno dei prìncipi fondamentali della convivenza internazionale è risparmiato da questa transizione. L’idea che gli stati siano gli unici o i principali soggetti dell’ordinamento internazionale è controbilanciata e, almeno in parte, minata dal riconoscimento di diritti inalienabili in capo ai singoli individui.

Il principio stesso di sovranità tende a essere eroso in una direzione e riappropriato in un’altra, per effetto della diffusione dei principi di ingerenza da un lato ma, dall’altro, per la pretesa avanzata da sempre più stati di tutelare se necessario anche al di sopra delle norme restrittive della Carta delle Nazioni Unite i propri interessi irrinunciabili di sicurezza.

Il tradizionale principio dell’eguaglianza formale degli stati è contestato (e non da attori deboli e marginali, ma dallo stesso paese più forte) in nome di un nuovo e controverso principio di discriminazione a favore delle democrazie.

Il ricorso alla guerra continua in linea di principio a essere vietato dalla Carta delle Nazioni Unite; ma, nei fatti, l’introduzione di una serie di eccezioni non necessariamente coerenti tra loro (l’ingerenza umanitaria, la lotta contro il terrorismo, l’estensione della legittima difesa preventiva a casi nei quali la minaccia non è ancora imminente) ha già eroso surrettiziamente il divieto.

Soprattutto, è sempre più apertamente contestata dai grandi paesi non occidentali emergenti la tradizionale pretesa dei paesi occidentali di parlare a nome dell’intera comunità internazionale, dettando la soglia di accesso alla piena appartenenza e i criteri di normalità politica, economica e culturale validi per tutti.

E proprio a ciò si collega l’ultimo nodo – più paradossale ma, con ogni probabilità, ancora più importante.

La guerra in Ucraina rimette l’Europa al centro delle tensioni e dei calcoli strategici dei principali attori; ma lo fa in un contesto nel quale è evidente a tutti – a cominciare dai protagonisti diretti e indiretti della guerra – che il baricentro politico, economico e strategico del sistema internazionale si sta spostando altrove.

Su questo spostamento sarà bene che nessuno si faccia troppe illusioni.

Anzi, se negli ultimi decenni la guerra aperta era giunta a essere considerata come un fatto periferico, se non addirittura come il sigillo della propria perifericità, ci sarebbe da chiedersi se la spaventosa guerra in Ucraina non sia l’ultimo segno della detronizzazione dell’Europa da centro del mondo.