Ci sono molti percorsi che riguardano la scelta. Insieme, non c’è un prontuario nella scelta e non c’è un passato che garantisca della decisione che si assume e del percorso che si intraprende.

Contano invece moltissimo le condizioni in cui quella scelta matura. Ovvero conta non cosa si decide, ma a che cosa risponda la scelta e perché. Il passaggio preliminare è dunque l’atto del rifiuto.

L’importanza di affermare se stessi

Che cosa + il rifiuto? È dire “No”.

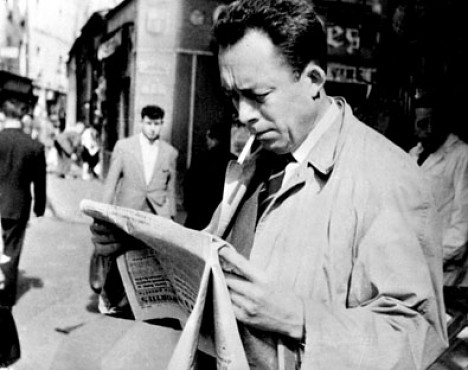

Dire “No” sembra il primo gesto naturale della rivolta. Ovvero non continuare come prima. Ma il rifiuto è anche non accontentarsi di quel primo no. La rivolta, ci ha insegnato Albert Camus con il suo L’uomo in rivolta, non è un’opzione né una scelta come tante, né una tantum. Chi non sa dire di no alla società che lo circonda, a uno schema sociale anchilosato, alle sirene ambigue del successo o anche a forme di protesta invecchiate, di maniera, deve reiterare quel gesto iniziale. Quel “No” non segna ancora un percorso una volta per tutte. Proprio perché spesso quel “No” è inaspettato e chiede di essere ulteriormente rafforzato. Ma qui dipenderà dai rapporti di forza.

Ci sono condizioni in cui quel “No” inaugura il riscatto. È quello che accade per esempio la mattina del 9 settembre 1943. “I soldati che nel settembre scorso traversavano l’Italia affamati e seminudi, volevano soprattutto tornare a casa, non sentire più parlare di guerra e di fatiche” ha scritto Giaime Pintor.

Ma poi ripararsi a casa, “sottrarsi” non basta. Per riprendere nelle proprie mani la possibilità di futuro occorre “metterci la faccia”, e non solo sottrarsi. Questo è possibile quando la storia si riapre.

Ma ci sono momenti in cui la storia non si riapre. E dunque il problema è come attraversare la notte. Quando è così dire no obbliga a trovare forme, percorsi per sfuggire alla presa. Per non cadere «prigionieri». La libertà, in quelle condizioni. È tornare a respirare, è creare uno spazio separato che consenta di «riprendere fiato».

L’importanza del silenzio

Dire no è sicuramente un gesto eroico, ma talvolta l’atto eroico deve trovare forme anche «doppie» per avere gambe per continuare. Quel «No» inaugura non una «ritrovata libertà», ma immette nell’incertezza, propone di percorrere sentieri anche ambigui, comunque di non facile comprensione. La forza della parola, talvolta, sta anche nel silenzio, nel non concedere ad altri di entrare nella propria vita. Ovvero nel sottrarsi. Nel porre un limite.

È la condizione di sopravvivenza in tempi di regimi totalitari o di sistemi in cui il potente intende varcare le soglie della persona e possederla. In quel caso il silenzio anziché assenso, si presenta come un atto di resistenza estrema. Come ha scritto una volta Gianni Celati, la lezione di Bartleby lo scrivano è questa: “nessun discorso sarà mai più potente d’un silenzio in risposta a una domanda che ci è stata rivolta”.

Lezione che talvolta dimentichiamo ma che si ripresenta in tempi bui, quando si restringono i margini della libertà e dell’autonomia. Allora torna di attualità riprendere in mano il galateo Della dissimulazione onesta di Torquato Accetto. Per imparare ad apprendere, di nuovo, i percorsi tortuosi, tormentati e rischiosi, della scelta.