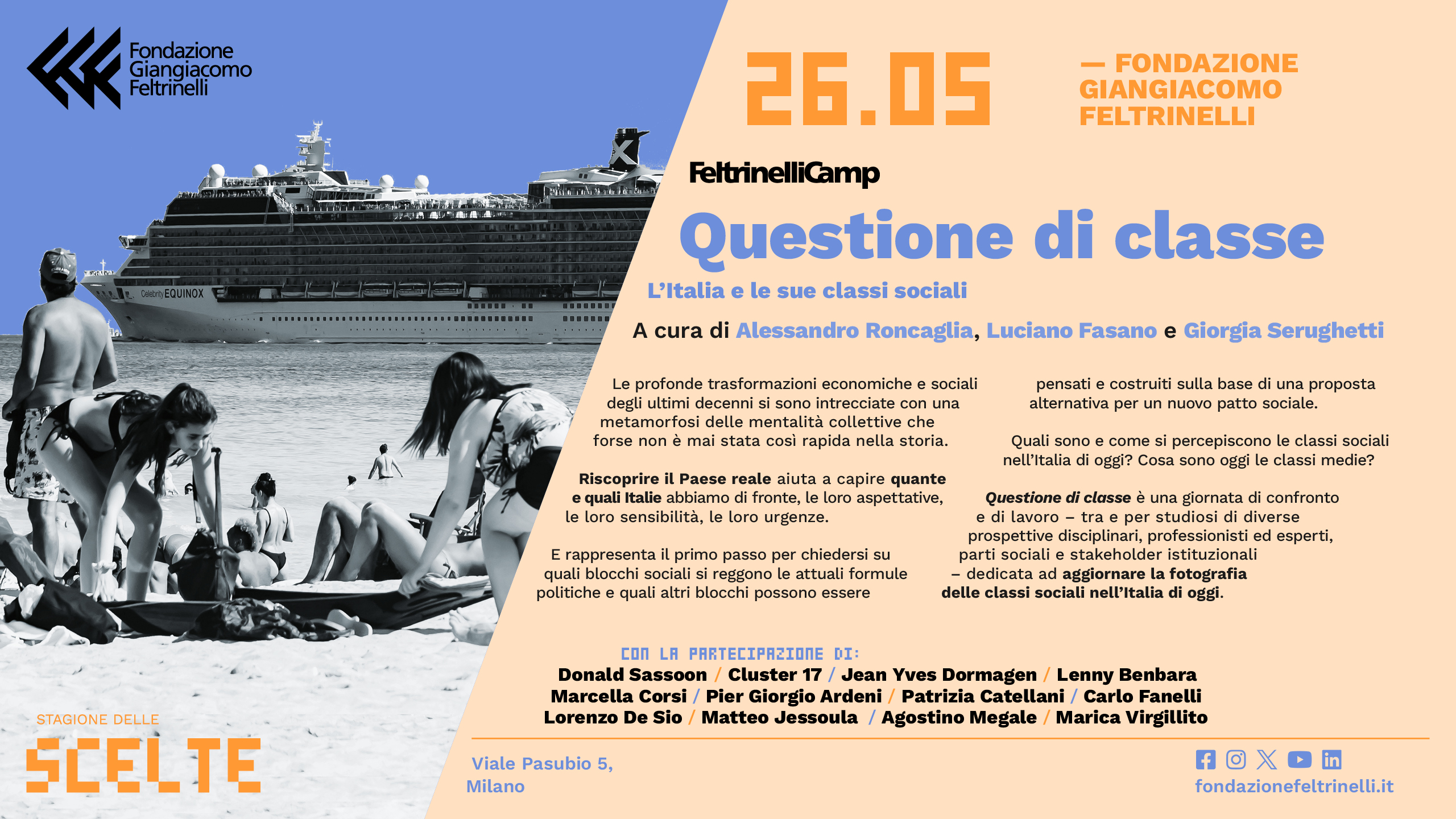

Di cosa parliamo?

Era il 1974 quando Paolo Sylos Labini pubblicava il suo saggio sulle classi sociali. È passato mezzo secolo denso di profonde trasformazioni economiche e sociali, intrecciate con una metamorfosi delle mentalità collettive che forse non è mai stata così rapida nella storia.

Dai tempi della pubblicazione del saggio di Sylos Labini, l’investimento politico sul cosiddetto ceto medio è continuamente cresciuto fino a raggiungere il suo apice negli anni Novanta, quando le sinistre occidentali si sono concentrate su un’offerta politica legata ai “diritti” individuali, che più di altri avrebbero intercettato il consenso. Eppure, non tutto era ceto medio e quella politica ha mostrato le corde, fino a oggi, quando le destre si affermano in tutto il mondo occidentale e la causa di ciò viene collocata nello “spostamento a destra della classe operaia”. Da allora, le crescenti disuguaglianze hanno da un lato fragilizzato il ceto medio, dall’altro le trasformazioni economiche e sociali hanno frammentato il mondo del lavoro.

Aggiornare la riflessione di allora all’Italia di oggi risponde alla necessità di fornire un quadro del Paese reale nelle sue complesse dinamiche. Riscoprire il Paese reale rappresenta il primo passo per chiedersi su quali blocchi sociali si reggono le attuali formule politiche e quali altri blocchi possono essere pensati e costruiti sulla base di una proposta alternativa per un nuovo patto sociale.

Le classi in sé. Per aggiornare l’analisi strutturale della società italiana

Le riflessioni di Paolo Sylos Labini, richiamate da Alessandro Roncaglia, suo allievo e curatore del Camp, offrono strumenti del tutto attuali per interpretare le significative trasformazioni sociali contemporanee. Innanzitutto, Sylos Labini invita al superamento della dicotomia tra proletariato e capitalismo, che è da “complicarsi” con l’intervento delle classi medie, e sottolinea l’importanza del passaggio dalla classe in sé alla classe per sé, quindi dalla mera suddivisione della popolazione per appartenenze lavorative, alla consapevolezza di essere parte di un certo segmento della società. È necessario, inoltre, che le forze politiche progressiste intervengano per minimizzare le concentrazioni di potere, tenendo conto dell’evoluzione della società e dei condizionamenti che si affermano a livello internazionale con la crescita del neoliberismo.

Il fenomeno di terziarizzazione dell’economia, già noto a Sylos Labini, e quello di “cetomedizzazione” di cui ha parlato il sociologo De Rita, si sono arrestati negli ultimi 25 anni. Oggi la società italiana assume una forma a clessidra: si restringe il ceto medio, si amplia la base più fragile e cresce l’élite. Le forze progressiste, sostiene Pier Giorgio Ardeni dell’Università di Bologna, si sono dimenticate della classe operaia già dagli anni Novanta, comportando una frammentazione “pericolosamente negativa” di quest’ultima.

Secondo Maria Enrica Virgillito, economista della Scuola Superiore Sant’Anna, le trasformazioni contemporanee e la fase successiva all’affermazione del neoliberismo rendono necessario analizzare il concetto di classe attraverso i dati. Questi evidenziano alcuni fattori strutturali: il cambiamento della composizione del mercato del lavoro, con prevalenza di lavori atipici e temporanei; la de-industrializzazione e la progressiva “servitizzazione”; la femminilizzazione e l’invecchiamento della forza lavoro; infine, il potenziale rischio della scomparsa della classe operaia.

Le classi per sé. Scomposizione e ricomposizione delle identità collettive

Luciano Fasano, curatore del Camp, mette in evidenza un paradosso centrale della società contemporanea, che definisce come il fenomeno della “classe contro di sé”: ampie fasce della popolazione finiscono per sostenere scelte politiche contrarie ai propri interessi. Di fronte a questa contraddizione, Fasano propone la costruzione di nuove forme di alleanza sociale che, contrastando gli effetti disgreganti della “società individualizzata di massa”, siano in grado di dare vita a un fronte di mobilitazione collettiva capace di promuovere forme progressiste di giustizia sociale.

In questa prospettiva, Lorenzo De Sio, dell’Università LUISS Guido Carli, sottolinea la necessità di partire dai soggetti più deboli, che hanno un bisogno concreto di unirsi per acquisire voce e potere. Tuttavia, oggi si assiste a una crisi della mobilitazione del conflitto, legata all’incapacità di costruire identità collettive. Alla base di questa crisi c’è, secondo De Sio, l’assenza di un apparato di idee capaci di ispirare una visione condivisa del futuro, un immaginario collettivo che unisca.

In controtendenza rispetto agli approcci tradizionali, Patrizia Catellani, dell’Università Cattolica di Milano, propone una nuova lettura delle identità sociali, che non si fonda più esclusivamente su lavoro, reddito o classe, ma sugli stili di vita e sui social media, intesi come canali attraverso cui circolano emozioni e si costruiscono nuove appartenenze. È attraverso queste dinamiche innovative che, secondo Catellani, scelte individuali possono evolvere in identità politicizzate e dare origine a forme di mobilitazione collettiva.

Identità plurali in conflitto

Oggi, sostiene lo storico Donald Sassoon, il concetto di classe appare più fluido rispetto al passato, quando si evidenziava una maggiore corrispondenza tra le classi sociali e i partiti politici. Infatti, adesso emergono nuove appartenenze legate a temi come ambiente, globalizzazione, immigrazione, genere e razza che, tuttavia, faticano a canalizzare il conflitto sociale in modo strutturato. Bisogna adottare un approccio non deterministico alle identità, che si ridefiniscono attorno a nuovi poli di attrazione, privi però di quei canali organizzativi che un tempo permettevano la rappresentanza e l’azione collettiva.

In questo contesto, il metodo della “clusterizzazione” sviluppato da Cluster17 permette di individuare identità valoriali che risultano predittive del consenso verso alcuni partiti politici. Superando le categorie tradizionali, quindi, questo approccio innovativo consente di decifrare con precisione le logiche ideologiche, sociali e territoriali del voto in Italia.

Popolo, lavoro e partecipazione nella frammentazione sociale e nella crisi della politica. Ripensare la questione sociale tra “Giustizia” e “Libertà”

Come evidenziato dallo studio comparativo di Carlo Fanelli, direttore del Global Labour Research Centre della York University di Toronto, il persistente divario tra salario minimo e salario di sussistenza, frutto di precise scelte politiche, contribuisce ad “istituzionalizzare la povertà”. Fanelli sfata l’idea che il salario minimo sia un “job killer” e che l’innalzamento dello stesso sia dannoso per l’economia, sottolineando invece i benefici in termini di domanda, produttività e stabilità occupazionale. Quello di cui si ha bisogno, è una trasformazione democratica dello Stato, fondata su forme di governance partecipativa e sul rafforzamento della capacità politica e organizzativa dei lavoratori.

Agostino Megale, presidente IRES-CGIL dal 2000 al 2010, riporta la questione salariale al contesto italiano, dove, con l’attuale governo, la perdita salariale del lavoro dipendente è stata la più pesante degli ultimi 50 anni. In continuità con la riflessione di Fanelli, Megale richiama l’urgenza di rimettere il lavoro al centro del progetto politico, per avviare una trasformazione strutturale capace di spezzare il circolo vizioso tra precarietà, bassa crescita e disuguaglianze.

La globalizzazione, l’integrazione europea e l’unione monetaria sembrano aver ridotto i margini delle politiche redistributive. In realtà, sostiene Matteo Jessoula, dell’Università degli Studi di Milano, esiste ancora uno spazio significativo di intervento che trova il suo ancoraggio nel concetto di classe, un elemento che è quasi assente, tuttavia, nelle valutazioni delle politiche di welfare. In linea con Megale e Fanelli, emerge la necessità di un nuovo approccio che, anche nei vincoli comunitari attuali, ripensi il welfare in chiave redistributiva e recuperi il concetto di classe. L’esempio della Spagna dimostra che è possibile.

Infine, Marcella Corsi, dell’Università La Sapienza di Roma, concentra la sua attenzione sulle persone che popolano il contesto macroeconomico finora delineato. In particolare, pone l’accento sui lavoratori e sulle lavoratrici con salari bassi, spesso in condizioni di vulnerabilità, sottolineando l’importanza di renderli protagonisti delle politiche attive del lavoro.

Cosa è emerso dai tavoli di lavoro?

1) Disuguaglianze sociali e asimmetrie di potere

Il concetto tradizionale di classe sociale, basato sulla classificazione occupazionale, appare oggi inadeguato per cogliere la complessità delle disuguaglianze: bisogna tenere conto di variabili come la ricchezza patrimoniale, l’accesso al welfare, la posizione geografica, il genere, l’età e il capitale sociale. Le classi sociali subiscono e riflettono squilibri di potere che ostacolano la costruzione di alleanze: mentre la classe plutocratica è sempre più distante e disinteressata, il ceto medio, impoverito e frammentato, e la classe lavoratrice vivono una crisi di rappresentanza e identità. Alla luce di questo, serve ripartire da obiettivi concreti e condivisi per ricostruire un fronte sociale comune, specialmente tra la classe lavoratrice e quella media.

Keywords: frammentazione del lavoro; ricchezza; divario relazionale.

2) Gruppi sociali e dinamiche elettorali

La precarietà non è solo una condizione lavorativa, ma un’esperienza esistenziale che investe le prospettive di vita individuali e collettive. Questa condizione, quindi, potrebbe rappresentare un buon denominatore comune tra le persone da cui ripartire. Oggi, la sfida più urgente per la sinistra è quella di riconquistare credibilità agli occhi di chi si sente escluso, di ricostruire una presenza politica e sociale nei luoghi abbandonati. Ma il recupero della rappresentanza non può avvenire contro l’impresa: occorre superare una postura punitiva e valorizzare, invece, l’impresa “sana”, che investe nel territorio, nella qualità e nella sostenibilità. Questa nuova narrazione deve interessare anche l’Europa: un’Europa intesa come piattaforma comune di diritti sociali.

Keywords: precarietà; rappresentanza; nuova narrazione.

3) Identità collettive e culture politiche

L’identità collettiva della sinistra oggi è segnata da una profonda crisi, dovuta alla fine della centralità della fabbrica e del lavoro industriale come luoghi di costruzione identitaria. Le identità sono diventate fluide, meno legate alla classe e più condizionate da vissuti individuali. La cultura politica un tempo elaborata dai partiti oggi fatica a rigenerarsi: la sinistra ha perso la capacità di creare un immaginario condiviso e la rappresentanza è diventata sempre più distaccata dalla base sociale. Ripensare ad alcune “sconfitte” del passato e tornare ad immaginare il futuro, elemento chiave del pensiero di sinistra, sono passaggi essenziali per ricreare solide identità collettive.

Keywords: fluidità; riconnessione.

4) Geografie territoriali e scelte elettorali

La crisi della rappresentanza politica, in un contesto di forti disuguaglianze territoriali, fratture sociali e generazionali, con la sinistra incapace di aggregare interessi collettivi, ha alimentato astensione, volatilità elettorale e consenso a forze reazionarie. Questa crisi si radica nella rottura del legame tra struttura economica e rappresentanza politica, nel declino della coscienza di classe, e in un territorio diviso tra centri e periferie, dove il voto conservatore e populista cresce in assenza di alternative credibili. Si consolida, inoltre, la frattura tra rappresentanza politica e nuove forme di esclusione sociale e territoriale, in un contesto di sfiducia sistemica e riorganizzazione del voto oltre le tradizionali categorie di classe.

Keywords: frammentazione; crisi della rappresentanza; redistribuzione del reddito.

5) Proposte politiche e blocchi sociali

Occorre disegnare un’agenda di policy più concreta e che si rapporti direttamente al cittadino medio, in modo da ricostruire un rapporto di rappresentanza fiduciario e, quindi, ripristinare i canali di funzionamento di una democrazia corretta. In particolare, le policy di welfare e di cura costituiscono un terreno fertile per realizzare interventi di giustizia redistributiva. È necessaria, inoltre, la rifunzionalizzazione del concetto di classe, promuovendo nuove alleanze in grado di superare l’attuale segmentazione di soggetti e interessi.

Keywords: policy; values; relazione.

6) Emozioni, immaginari e identità

La fenomenologia delle emozioni sociali e politiche è più articolata di quella normalmente proposta: oltre alla paura e alla rabbia esistono, infatti, emozioni positive, come la speranza e la solidarietà, capaci di alimentare l’azione collettiva. In questo contesto, il tempo è una dimensione carica di affettività in cui si confrontano, da un lato, la nostalgia per il passato, spesso evocata dalla destra populista, e dall’altro, il desiderio di un futuro alternativo. Tuttavia, la mancanza di riferimenti politici che vadano oltre il capitalismo, rende difficile immaginare scenari futuri diversi e rappresenta una delle principali sfide contemporanee.

Keywords: lettura di classe; asse del tempo; emozioni positive