Il Giorno della Memoria è in crisi?

Il 27 gennaio 2024 segna una crisi del Giorno della Memoria. L’hanno scritto in molti in questi giorni.

Non è un incidente di percorso. Dipende in buona parte da un modo strumentale e poco lungimirante con cui si è costruita una coscienza pubblica in questi 23 anni di celebrazioni (la prima volta fu il 27 gennaio 2002).

Propongo di guardare a questa crisi, non per inserire correzioni o revisioni in corsa, “all’ultimo momento”, ma per riflettere su un percorso radicalmente reimpostato. A questo allude l’espressione “il giorno dopo”. Questa operazione presume di riprendere in mano i “cocci” e costruire (più che correggere) il prontuario di atti, parole, categorie e concetti che costituiscono l’attuale cassetta degli strumenti del 27 gennaio.

Il 27 gennaio per pensare il futuro

La mission educativa che sottostava all’introduzione nel calendario pubblico del “Giorno della memoria” non era commemorare le vittime, o “riparare il torto”. Se quello fosse stato il tema, allora il 27 gennaio non sarebbe stata la data adatta. Quella adatta, in quel caso, avrebbe previsto di scegliere, in ciascuna realtà nazionale, un evento e un giorno connessi con lo stermino e riflettere così sul proprio totalitarismo e sul proprio “concorso” al genocidio.

In Italia, per esempio il 16 ottobre 1943 ripensando alla razzia nel ghetto di Roma, oppure il 6 ottobre 1938, il giorno in cui il Gran Consiglio del Fascismo approvò la Dichiarazione sulla razza. Non è stato così. L’Italia non ha seguito l’esempio francese che ha istituito una propria giornata nazionale della memoria dell’antisemitismo scegliendo il 16 luglio 1942, il giorno in cui venne messa in atto la prima grande razzia: 2573 uomini, 5165 donne, 3625 bambini).

Quella scelta non sarebbe, come è del resto in Francia, alternativa al 27 gennaio appunto perché il 27 gennaio risponde (o almeno è stato istituito per rispondere) a un diverso principio.

Il tema del Giorno della Memoria è riprendere in mano una scena dal passato per predisporre un percorso riflessivo volto a pensare il futuro insieme.

Un obiettivo per il futuro

Non ha funzionato, se stiamo a considerare il successo o almeno le simpatie di cui godono parole, espressioni, culture, che vivono con nostalgia – o comunque con una certa dose di simpatia – quel tempo.

Dunque questa crisi attuale dice che quell’obiettivo non è mai stato dentro uno spirito pubblico e ora si tratta di impegnarsi per davvero.

Come si fa?

Si potrebbe dire insistendo e lavorando su molti fronti, attraverso l’attivazione di molte competenze, sensibilità, storie. Tenendo presente che nessuno ha il monopolio e le carte da distribuire per dare inizio al gioco.

Per gli strumenti a mia disposizione, ne indico due.

Il primo fronte riguarda il nostro linguaggio nel tempo della crisi delle democrazie e l’avanzata dei sovranismi. Il secondo fronte riguarda una sensibilità di filosofia civile.

Primo fronte

Al centro di questo fronte sta la chiarezza sui contenuti, sulle immagini e sulle azioni che connotano un progetto di genocidio. Non serve un rifiuto morale, anche perché la morale non ci salverà.

Serve una riflessione su come si formano politiche, su come si costruiscono culture e su come si producono comportamenti, sulla maturazione delle scelte che i gruppi umani e i singoli individui intraprendono quando si incamminano sulla strada che porta a fare genocidio.

Il tema è anche come abbiamo fatto i conti, dopo, con quella vicenda. Quanto siano entrati nei fondamenti culturali del processo pubblico di formazione civile i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948). Per esempio, come si sia definita una sensibilità antirazzista nella cultura diffusa, cosa abbia impedito che alcuni testi di riflessione generale come Razza e storia e Razza e cultura di Claude Lévi-Strauss non siano entrati se non occasionalmente nelle letture di formazione dei formatori culturali.

Perché indubbiamente nel linguaggio, nell’immaginario, nelle forme comunicative e negli slogan che oggi irrorano il pacchetto emozionale proprio dei nazionalismi e dei sovranismi come di movimenti sociali e di forme della protesta – come pure nei libri di successo in cui quella parte di opinione pubblica si riconosce – tornano emozioni, idee, immagini che il secondo dopoguerra in Europa aveva pensato di ridurre e di eliminare radicalmente.

La risposta, come sempre, sarà appunto un impegno educativo, formativo, pedagogico.

Del tutto inutili, comunque inconsistenti, sono le dichiarazioni altisonanti, i richiami a un astratto “male assoluto” o l’adozione di un cerimoniale rievocativo una tantum.

Secondo fronte

Le pratiche genocidarie del ventesimo secolo si fondano sull’idea che l’umanità non è fatta di persone eguali. La visione cara a quelle pratiche è che l’umanità sia composta di gruppi, individui, culture, diverse e che non tutte abbiano diritto al futuro. Un futuro che non è un diritto per tutti anche quando è mascherato dalla pseudo-solidarietà di «aiutiamoli a casa loro».

Ne discende che per quelle pratiche pensare al domani significa “selezionare”. Sterminare non è un incidente di percorso, bensì conseguente a quella visione gerarchica.

Rispondere a quella pratica significa prendere atto di quello strappo e rimettere al centro delle proprie pratiche una piattaforma di base, un minimo comune condiviso che ha la funzione di essere un’offerta di inclusività. Ovvero considerare il diritto al futuro come diritto di tutti e come dovere da parte di ciascuno di contribuire a garantire per tutti questo accesso al futuro.

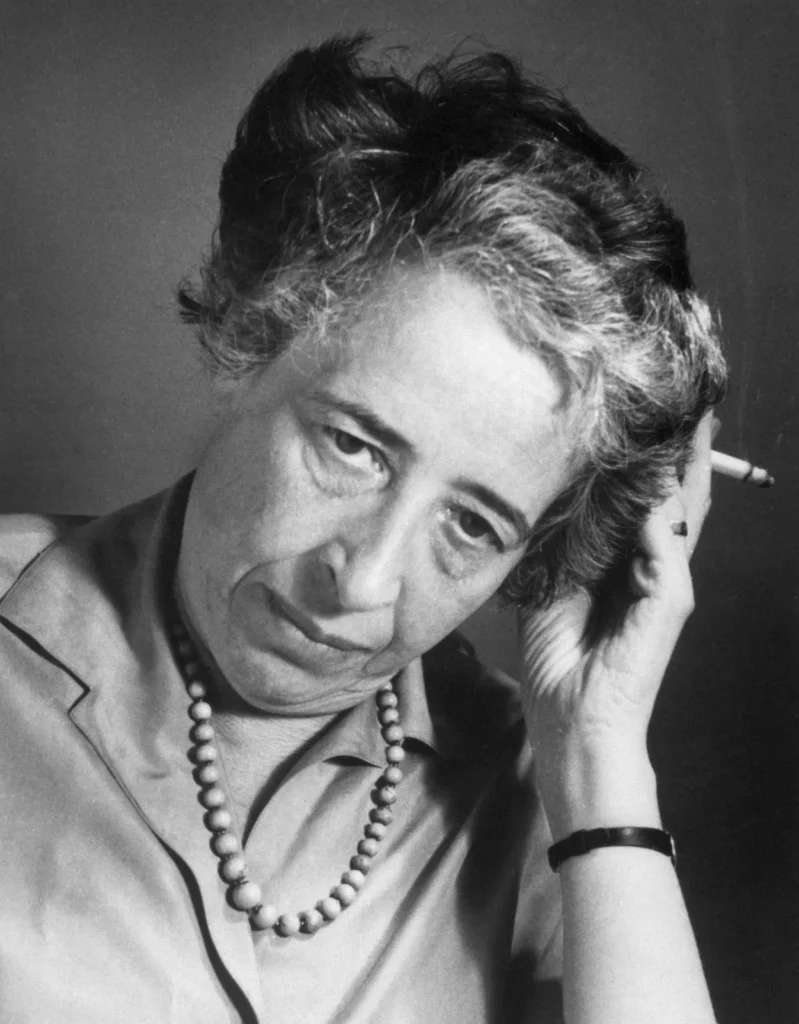

Una riflessione che per esempio Hannah Arendt mette al centro del secondo capitolo di Vita activa, un libro che pubblica nel 1958 e che non sarebbe fuori luogo riprendere in mano insieme a Claude Lévi-Strauss. Una riflessione, peraltro, che, se non vado errato, sta anche nelle corde di alcune delle pagine di La società esiste, di Giorgia Serughetti.

Non significa pensare a una politica fondata sulla cortesia o sulla gentilezza e sulle regole formali. La proposta di Arendt nasce dal voler definire una tavola comune in cui tutti i partecipanti abbiano appunto una possibilità e soprattutto non siano oggetto di discriminazione o che la loro vita sia meno importante di altre.

Di nuovo non è un dato morale. Nel nostro tempo è un dato maledettamente pratico. Faccio un solo esempio. Pensare al futuro vuol dire varare politiche che rispondano al principio della sostenibilità, che diano possibilità di futuro e di vita per chiunque, dovunque, come avrebbe detto Salvatore Veca.

L’esatto opposto del principio «il futuro non è per tutti» oppure «il futuro è solo per me», o «il futuro è solo per i miei». In ogni caso lontano, molto lontano da «tengo famiglia e faccio i fatti miei» per rimanere a un gergo che conosciamo benissimo.

Guardare con sincerità

Ripensare oggi il Giorno della Memoria in funzione di futuro non equivale a una rivendicazione dei propri morti. Presume fare i conti con i propri pregiudizi, raccontare le proprie insensibilità o il proprio senso comune carico di luoghi comuni e impegnarsi in termini di progetto cosmopolitico. Equivale a saper affrontare anche i propri limiti, ad avere la misura delle proprie contraddizioni e a definire i contorni e i volti dei propri egoismi.

Per questo 27 gennaio l’occasione è sfumata. Ma per noi vale pensare il giorno dopo. Qualcuno ci sta?

P.S. Il pessimismo non serve. Serve pensare e agire «in direzione ostinata e contraria».

Per quanto sia scoraggiante (io la trovo molto motivante) l’unica risposta è quella che propone Camus con il suo Sisifo: possiamo guardare il masso precipitato di nuovo in fondo all’antro, ma poi se non ci vogliamo far sopraffare dal tempo presente e vogliamo pensare di dare una chance al futuro che vogliamo, non resta che scendere giù con pazienza, e provare di nuovo a spingerlo verso la cima.