BRESCIANI Michela

NUVOLATI Giampaolo

TERENZI Alessandra

Trasformazioni urbane

Le metropoli contemporanee sono sempre più oggetto di profonde trasformazioni che vedono spesso l’ampliarsi delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali. Il contesto territoriale – ora centro e ora periferia, ora urbano e ora extra-urbano – diventa spesso un moltiplicatore dei processi di marginalità per i gruppi più deboli della popolazione. Studiare come le realtà locali e i singoli attori affrontano una serie di problematiche a varia scala, diventa essenziale per ricostruire la mappa delle diversità, cercando tanto di dettagliare i bisogni a livello micro quanto di individuare e valutare la qualità delle politiche pubbliche a livello meso in termini di risposte istituzionali. Certo nemmeno da trascurare è il livello macro, riguardante le grandi problematiche che attraversano il pianeta. Globalizzazione, crisi climatica, processi di polarizzazione economica sono alla base dei flussi migratori, della gentrificazione delle nostre città, della insostenibilità ambientale in alcune aree.

Il ruolo delle Università nell’approfondire la ragione di questi divari è fondamentale. L’esperienza di Urbana si colloca proprio in questo solco. L’iniziativa nata nel 2017 e promossa dal Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli studi di Milano Bicocca è giunta nel 2024 alla chiusura della sua quarta edizione. Nella prima edizione si analizzava il tema della qualità della vita e della innovazione sociale, nella seconda del 2019 si affrontava la questione più specificatamente riguardante il ruolo delle Università nei processi di riqualificazione delle periferie, nella terza del 2021 intitolata La città riparte dopo lo shock veniva interpretato in chiave sociologica il lascito della pandemia sotto il profilo delle relazioni sociali e di rapporto con la comunità di appartenenza.

Urbana ha visto una grande partecipazione di pubblico e la presenza di numerosi studiosi e studiose di varie discipline che hanno trattato i diversi argomenti. Nel 2022 si è così giunti all’edizione n. 4 dedicata alle varie forme della povertà a sua volta articolata in tre momenti: 4.1 povertà abitativa (2022), 4.2 povertà economica (2023) e 4.3 povertà educativa e culturale (2024). Tutte le edizioni di Urbana, ad eccezione della prima del 2017, hanno visto una stretta collaborazione tra il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli studi di Milano Bicocca e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il che ha permesso di allargare il ventaglio delle testimonianze e di rendere Urbana un appuntamento fisso aperto alla città di Milano.

In particolare Urbana è stata una occasione per mettere a confronto il sapere e la ricerca accademica con le esperienze poste in essere da operatori, amministratori, stakeholders, nel campo delle marginalità sociali, avendo come obiettivo di sfondo anche la definizione del ruolo che gli Atenei possono avere nel promuovere iniziative rientranti in quella che oggi viene definita la terza missione. Non a caso dunque Urbana è partita dall’Università Bicocca che ha fatto del rapporto con il territorio un elemento distintivo ma che proprio attraverso Urbana ha trovato l’interesse e la viva partecipazione da parte degli altri Atenei milanesi e più in generale nel settore della educazione e della formazione, soprattutto in occasione dell’ultimo evento dedicato alla scuola come fattore cardine per lo sviluppo e l’integrazione sociale dei territori.

Giampaolo Nuvolati, Docente dell’Università degli studi di Milano Bicocca

Urbana 4

L’edizione di Urbana 4 ha adottato un approccio innovativo focalizzandosi sulle molteplici forme di povertà urbana, ispirate al doppio volume Qualità della vita nel quartiere di edilizia popolare a San Siro (2021), curato da Giampaolo Nuvolati e Alessandra Terenzi. Oggi, la povertà non si limita più a carenze materiali legate a redditi insufficienti, ma include anche forme di esclusione sociale, fragilità relazionale e difficoltà di inclusione nelle comunità.

Essa si estende a problematiche come precarietà lavorativa e abitativa, basso livello di istruzione, mancato accesso a una dieta sana, difficoltà nell’acquisto di beni essenziali e risorse di base come energia. Questi aspetti evidenziano come la povertà urbana debba essere considerata un fenomeno multidimensionale, che abbraccia diverse cause e conseguenze, dalle mancanze nei bisogni primari a situazioni più complesse di segregazione, disuguaglianza e discriminazione.

In questo contesto, Urbana 4 ha enfatizzato l’importanza di affrontare la povertà non come una serie di problemi isolati, ma come una sfida che richiede politiche pubbliche lungimiranti e soluzioni strutturali. Si è posto l’accento sulla necessità di includere il tema della povertà in un quadro più ampio, capace di riflettere sulle pratiche adottate nelle città per rispondere a sfide globali, garantendo inclusività e partecipazione. Il dibattito ha evidenziato come le città contemporanee stiano spesso sviluppando una crescente tensione verso l’esclusione, complicando i percorsi di vita anziché sostenerli, separando invece di includere.

L’invito era dunque di ripensare le città non solo come luoghi di dinamiche economiche e trasformazioni urbanistiche, ma anche come spazi vissuti da individui e comunità.

Il ciclo di incontri di Urbana 4 è stato concepito come un percorso di esplorazione delle molteplici manifestazioni della povertà attraverso tre eventi tematici che hanno promosso riflessioni critiche e multidisciplinari. Accademici, ricercatori, rappresentanti del settore privato, del terzo settore e delle istituzioni locali hanno contribuito a creare uno spazio di dialogo costruttivo tra ricerca e azione. Questo approccio ha permesso di mettere in relazione diversi punti di vista e di promuovere soluzioni condivise per affrontare le sfide della povertà urbana, cercando di restituire centralità agli abitanti come protagonisti attivi delle trasformazioni urbane

Durante il primo evento (25.11.2022), la povertà abitativa è stata analizzata come chiave per comprendere le dinamiche di esclusione e vulnerabilità nelle città contemporanee, evidenziandone le radici sociali ed economiche. È emerso che la povertà abitativa non riguarda solo la mancanza di un’abitazione, ma anche la qualità dell’ambiente urbano e dei legami sociali, richiedendo politiche pubbliche che considerino la casa un servizio essenziale per l’integrazione sociale e il rafforzamento della coesione comunitaria.

La discussione ha sottolineato l’importanza di affrontare le cause strutturali, come la precarietà lavorativa e l’aumento degli affitti, e di superare un approccio puramente infrastrutturale.

La povertà abitativa si manifesta in modi diversi. In alcuni casi, il fenomeno si concentra in contesti ben definiti, come l’edilizia residenziale pubblica. Il quartiere di San Siro a Milano è un esempio di “città duale”, dove sacche di povertà e marginalizzazione sociale convivono con una posizione centrale. In altri casi, la povertà abitativa si manifesta in modo diffuso e meno visibile, come accade per le persone senza fissa dimora.

A tal proposito si è discusso di politiche innovative come Housing First, evidenziando però criticità legate alla carenza di alloggi, alla debolezza del welfare abitativo e alla natura temporanea delle misure del PNRR.

E’ emersa infine la proposta di leggere la povertà abitativa attraverso quattro dimensioni: accesso, precarietà, qualità dell’abitazione e contesto sociale, bilanciando analisi oggettive, come la disponibilità di alloggi, con percezioni soggettive legate al benessere e alla privazione.

Il secondo evento (17.10.2023) ha affrontato il tema della povertà economica. L’incontro ha messo in evidenza come gli anni 2020 stiano rischiando di essere ricordati come un periodo di opportunità mancate, con paesi in via di sviluppo sempre più schiacciati dalla spirale del debito. Il dibattito ha esplorato politiche pubbliche come il Reddito di Cittadinanza e il nuovo Assegno d’Inclusione, e le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di inclusione e occupazione giovanile del PNRR.

È stata sottolineata la necessità di rafforzare il welfare europeo per combattere le disuguaglianze e garantire il diritto alla protezione contro la povertà, come previsto dalla Carta Sociale Europea.

Durante l’evento, si sono tenuti tre workshop.

Il primo ha esaminato la povertà come un fenomeno dinamico e complesso, influenzato da eventi come la perdita del lavoro o un divorzio. È stato sottolineato l’importanza di un approccio basato sull’empowerment, per aiutare le persone a superare le difficoltà, e della collaborazione tra attori sociali e istituzionali per soluzioni efficaci a lungo termine.

Il secondo workshop ha trattato la povertà energetica, un problema che colpisce molte famiglie italiane, specialmente quelle a basso reddito e con abitazioni inefficienti. È stata enfatizzata la necessità di interventi che combinino aiuti economici, miglioramenti energetici e campagne informative, oltre al supporto del Fondo Sociale per il Clima.

Il terzo workshop ha affrontato le povertà educative e la devianza giovanile, evidenziando come le difficoltà nell’accesso all’istruzione e al lavoro contribuiscano alla perpetuazione della povertà. Si è sottolineato il ruolo di un sistema educativo inclusivo, supportato da politiche sociali che coinvolgano le famiglie e le comunità locali.

L’evento di chiusura (27.11.2024) ha trattato il tema della povertà educativa e culturale, spesso trascurato ma cruciale per comprendere la povertà urbana.

I tre workshop hanno esplorato vari aspetti del fenomeno: il primo ha analizzato la connessione tra povertà socio-economica e educativa; il secondo ha evidenziato il ruolo degli spazi culturali nella rigenerazione urbana e inclusione sociale; il terzo ha discusso le politiche esistenti per contrastare la povertà educativa, con un focus sulle sfide e opportunità per migliorare l’efficacia degli interventi.

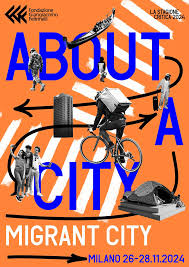

L’evento è stato inserito nel festival About a City della Fondazione Feltrinelli, con una riflessione sulla “città confine“, simbolo del legame tra istruzione formale e esperienze educative extra-scolastiche. Superare questo confine è stato visto come essenziale per combattere la povertà educativa e promuovere una società inclusiva. È stata enfatizzata la necessità di ripensare il ruolo di scuole e istituzioni culturali, creando un’alleanza ecosistemica che coinvolga l’intera comunità. Musei, biblioteche e associazioni locali possono diventare luoghi di connessione e inclusione.

L’evento ha sottolineato l’importanza di costruire infrastrutture sociali per ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita, evidenziando la necessità di politiche urbane inclusive che favoriscano l’accesso equo alla cultura e all’educazione. È stata presentata la città come uno spazio educativo in cui i giovani possano contribuire alla trasformazione del proprio contesto. Infine, è stato ribadito che affrontare la povertà educativa richiede una visione a lungo termine e la costruzione di alleanze tra diversi attori sociali, per una società più equa e coesa.

Alessandra Terenzi, Ricercatrice dell’Università di Pisa

Sintesi della giornata sulla povertà educativa e culturale

Per affrontare il tema legato all’accessibilità culturale nei diversi contesti urbani e la sua relazione con la povertà educativa sono stati coinvolti esperti, capaci di prendere in considerazione sia gli aspetti più teorici che quelli legati invece alle scelte istituzionali, così da poterci occupare di esperienze scolastiche specifiche in grado di restituire alla realtà del tema tutta la sua complessità.

A partire dalla relazione che lega la povertà socio – economica a quella educativa è stato evidenziato come a concorrere ad ampliare la forbice delle disuguaglianze sociali non ci siano solo motivazioni legate direttamente a effetti primari (quelli che vengono dalla famiglia e dalla cultura d’origine) o a effetti secondari (che riguardano le differenti decisioni prese in risposta al rendimento scolastico a seconda del ceto sociale). E’ importante infatti considerare anche gli effetti terziari, ovvero quei meccanismi contestuali minori che possono rendere più o meno evidenti le disuguaglianze e che, una volta individuati, possono darci la possibilità di contrastarle.

In particolare sono stati presi in considerazione i meccanismi di allocazione degli insegnanti neo arrivati e precari, che vengono generalmente affidati a classi segregate e con alti livelli di studenti con background migratorio e difficoltà socio economiche. Un solo effetto terziario di questo genere che porta con sé conseguenze di instabilità e sradicamento ha una ricaduta maggiore su classi svantaggiate ed è un singolo meccanismo che può avere però un grande impatto: bisogna pensare ai risultati dati dalla somma di questi micromeccanismi, in termini sia di risoluzione del problema che di aggravio dello stesso.

Il focus dell’analisi territoriale viene posto su un plesso scolastico presente a San Siro, quartiere milanese caratterizzato da forti disuguaglianze sociali dove ci sono grandi problematicità e mancanza di servizi. Per contrastare il senso di inferiorità e di inadeguatezza che caratterizza i ragazzi che frequentano le scuole di questa periferia occorre sconfinare e portarli a guardare oltre i pregiudizi. In questo caso la scuola è riuscita, grazie ad alcuni progetti promossi da Scuola Sconfinata, a portare i ragazzi fuori dalle sue stesse mura per avvicinarli alla cultura in modo da aiutarli ad avere un occhio critico di consapevolezza. La didattica laboratoriale dei percorsi che vengono proposti dai professori è un’opportunità per gli studenti per raccontarsi e per superare quegli stereotipi che costituiscono di per sé forme di autosegregazione.

E’ grazie a degli elaborati audiovisivi da loro prodotti che i ragazzi hanno avuto modo di vedere i luoghi dove abitano e dove frequentano la scuola con occhi diversi, ridimensionando un’idea del centro urbano la cui forza attrattiva è legata principalmente al suo immaginario ma che nella realtà si traduce in un luogo caotico, costoso e con poche proposte di richiamo.

E’ ancora una volta la scuola a sorreggere e accompagnare questi processi di inclusione sociale, trovando il modo di valorizzare i vissuti dei ragazzi e di accorciare quelle distanze, sia si tratti di luoghi fisici che di contesti di senso, che altrimenti lasciano spazio a disagio e inquietudine.

Sono molte le situazioni grazie alle quali possiamo dire che la scuola sia ancora un modello valido ed essenziale.

Ancor più nella frammentarietà propria delle società contemporanee, essa può facilitare un’integrazione tra autoctono e alloctono proponendosi come ponte, grazie alla rete di servizi culturali a cui può accedere e che aiutano a creare comunità. Per questo sarebbe auspicabile un maggior riconoscimento del lavoro dei professionisti interessati, oltre che un’attenzione ai fattori terziari che potrebbero fornire elementi di maggiore flessibilità ed efficacia alla struttura scolastica.

In questa porosità delle mura scolastiche è auspicabile l’interazione tra un ampio numero di soggetti diversi per evitare che le responsabilità ricadano esclusivamente sugli insegnanti e per beneficiare di servizi culturali che possano arricchire e diversificare i percorsi didattici.

La progettazione stessa di spazi urbani inclusivi e stimolanti può contribuire alla promozione della cultura e dell’apprendimento attraverso il gioco e l’incontro intergenerazionale, coinvolgendo le scuole in attività partecipative che possono essere condotte in esterno beneficiando di spazi verdi e piazze attrezzate.

Anche le biblioteche si presentano come luoghi trasversali, che possono servire da supporto per ricreare un senso di fiducia e uguaglianza, sono quei luoghi delle città dove si può sostare senza rientrare nella filiera del commercio, dove le bolle create dalle differenze sociali si abbattono e dove sperimentare nuovi legami tra le persone.

Sentirsi protagonisti, darsi la possibilità di cambiare, di stare nelle difficoltà ma nel contempo di acquisire abilità e competenze per sentirsi soggetti capaci di progettare e non essere progettati sono gli intenti che guidano il progetto promosso dal Comune di Milano “La scuola dei Quartieri”. Sono le istituzioni quindi, in collaborazione con i diversi attori sociali, che possono aiutare i giovani a rendersi protagonisti della trasformazione del proprio contesto, anche laddove le famiglie da sole non riescono a trovare delle soluzioni, come per quanto riguarda ad esempio il caso dei Patti Digitali.

Per concludere si è parlato di come la scuola sia un soggetto del territorio, intrinsecamente legata ad esso e in quanto tale abbia il compito di ricucire e ricomporre le disuguaglianze che emergono dalle pieghe dei veloci mutamenti che hanno come sfondo una città che si vorrebbe lei stessa più educante grazie alla promozione di alleanze e sinergie strategiche.

Michela Bresciani, Borsista dell’Università degli studi di Milano Bicocca

Hanno partecipato all’iniziativa

Giulia Maldifassi, Nicola Iannaccone, Annabella Coiro

Gianluca Argentin, Annamaria Borando, Chiara Fuda, Massimiliano Pantucci, Pietro Stori

Sara Candiracci, Renato Briante, Antonella Agnoli, Maria Sole Nigro

Davide Bazzini, Brunella Fiore, Jacopo Lareno Faccini, Elisa Casini

Bibliografia

Urbana 1 – Nuvolati G., Bernardi M. (a cura di), 2017, Urbana. Qualità della vita e innovazione sociale a Milano, Ledizioni, Milano.

Urbana 2 – Nuvolati G., Bernardi M., Bottini L. (a cura di), 2020, Urbana 2019 – Università e periferie, Scenari 14, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2020/02/Urbana_ebook_scenari_14_.pdf

Urbana 3 – Nuvolati G., Bernardi M., Bottini L., (a cura di), 2021, Urbana 2021 – La città riparte dopo lo shock. Scenari 43, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/Finale_URBANA_2021.pdf

Urbana 4 – Nuvolati G., Terenzi A. (a cura di)

https://fondazionefeltrinelli.it/collabora/urbana-4-2/

Nuvolati G., Terenzi A. (2021). Qualità della vita nel quartiere di edilizia popolare a San Siro, Milano. Milano: Ledizioni.