La festa della Liberazione

La Liberazione è la soglia, l’inizio di un viaggio. Arriva, infatti, “il giorno dopo”: un tempo fragile in cui la fine delle armi non è ancora pace piena. Per quella non basta abbattere un regime, ma serve costruire un ordine nuovo, più giusto e umano, capace di trasformare in progetto la libertà conquistata.

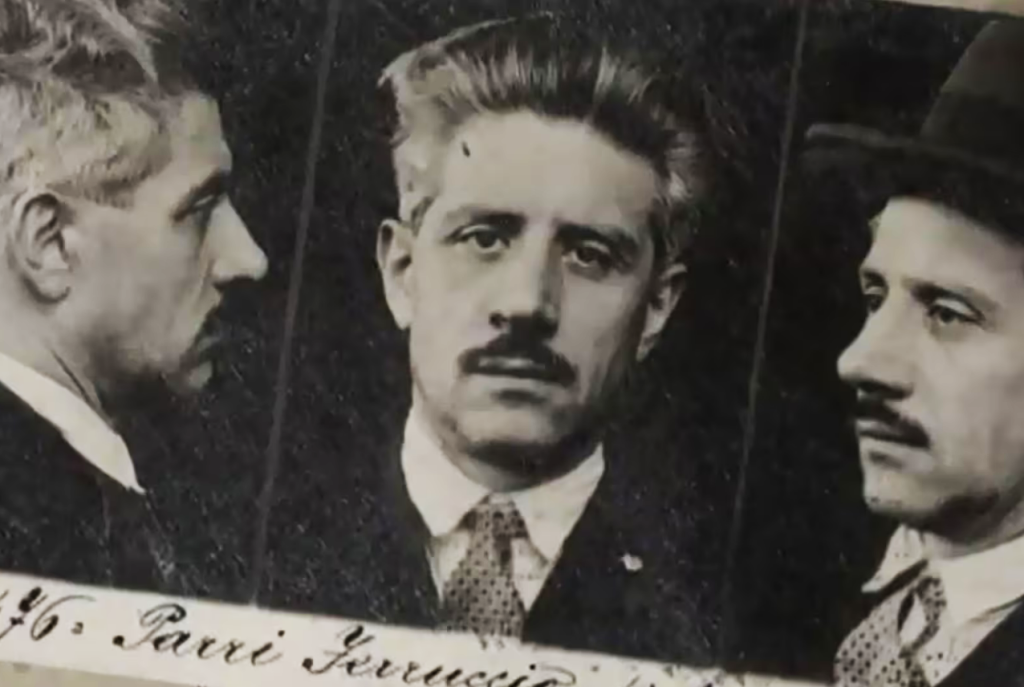

È il 26 settembre 1945. Cinque mesi dopo la Liberazione, Ferruccio Parri apre i lavori della Consulta nazionale. L’Italia esce a fatica da vent’anni di dittatura, dall’occupazione tedesca, da una rovinosa guerra civile. Il Paese è in ginocchio: manca il lavoro, manca il carbone, mancano i vestiti e il pane. Mancano, soprattutto, fiducia e coesione sociale. Parri non nasconde la gravità della situazione. Parla di un’Italia da ricostruire non solo nelle sue strade, ma anche nel suo tessuto civile.

In questo contesto difficile, Parri non si limita a denunciare le macerie. Chiede di sottoscrivere un patto nuovo: un’alleanza tra forze politiche, tra cittadini, tra chi aveva combattuto per la libertà e doveva ora costruire la democrazia. “Cercare le ragioni del consenso e non quelle del dissenso”, ammonisce. È un invito a riscoprire l’essenziale che unisce.

La scommessa non è solo italiana. Parri vede già che il destino del Paese è intrecciato a quello dell’Europa. L’Italia, dice, non può salvarsi da sola. Per ritrovare la speranza, occorre riannodare i legami con le altre nazioni libere, nel segno di una comunità di popoli. Non più velleità imperialiste o nostalgie nazionaliste, ma la scelta di cooperare, accantonando gli egoismi contingenti per riscoprire una comune appartenenza europea.

Quell’appello al patto – a stringere un’alleanza sui fondamentali – si è tradotto in Italia nel processo costituente. I costituzionalisti ci insegnano che i momenti di transizione sono epoche straordinarie: delicate ma anche dense di aspettative. È un tempo gassoso, per richiamare l’espressione utilizzata da Anna Mastromarino su queste pagine, in cui le costituzioni sono “prima che fonti normative, manuali d’istruzione per ricominciare”.

Per ricominciare a essere cittadini e cittadine che non agiscono più “sotto tutela”, obbedendo al volere del capo; ma come espressione di una società civile vigile e solidale che, anche nelle dissonanze e divergenze, partecipa di un processo di emancipazione collettiva. D’altro canto, lo dice Bruno Settis, nel pezzo che proponiamo in questo numero – la Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale erano stati anche questo: un laboratorio di protagonismo dal basso che rende illusoria l’idea che si possa risollevare il Paese senza la partecipazione del popolo all’esercizio del potere.

L’alba del giorno dopo

Oggi, anche se le sfide sono diverse, la logica resta la stessa. Uscire da una crisi – sia essa economica, ambientale, democratica o geopolitica – non significa solo tornare alla normalità. Significa decidere quale normalità vogliamo.

Oggi, 26 aprile, quella soglia inaugurale della Liberazione fa brillare la sua luce e ci dice che possiamo tornare a batterci per un’idea di società che difende le libertà politiche, che si riconosce nella divisione dei poteri, che promuove l’uguaglianza delle opportunità, che tutela i non-rappresentati, che concepisce il dissenso – anche quello espresso dai movimenti sociali, bagliori di speranza di un sovvertimento dello status quo – come linfa vitale della democrazia.

D’altro canto, nel clima di repressione che, manganello alla mano, vediamo montare, è bene ricordare anche il valore che, col senno di poi, la sensibilità collettiva ha voluto accordare a quei movimenti che nel loro presente scontavano processi di stigmatizzazione e criminalizzazione – come nel caso attuale dei clima-attivisti raccontati da Matteo Spini. Con sguardo retrospettivo, si riconosce a queste voci dissidenti il merito di aver acceso la speranza di un sovvertimento dello status quo e di aver prefigurato i contorni di comunità più ospitali.

Quell’idea di società che dovremmo rilanciare è un “noi” che non si costruisce nella forma difensiva del riarmo, ma nel processo aperto e poroso di costruzione della cittadinanza. E in particolare, della cittadinanza europea. Un sentiero interrotto, fallito nel 2005 quando due referendum in Francia e Olanda bocciarono il progetto dei progetti: quello della Costituzione europea. Quel progetto, pur fallito, resta un orizzonte necessario: l’idea di un patto costituente capace di andare oltre i confini nazionali per scommettere non solo sull’economia, ma sul progresso politico, sociale e culturale condiviso.

Oltre il ponte

Gabriele Pedullà ha concluso l’History Map che riproponiamo a chiusura di questo numero di PUBBLICO ricordando la canzone “Oltre il ponte” scritta da Italo Calvino:

Avevamo vent’anni e oltre il ponte

oltre il ponte che è in mano nemica

vedevam l’altra riva, la vita,

tutto il bene del mondo oltre il ponte.

Tutto il male avevamo di fronte,

tutto il bene avevamo nel cuore,

a vent’anni la vita è oltre il ponte,

oltre il fuoco comincia l’amore.

Allora come oggi, la vera libertà comincia quando si sceglie di costruire assieme, consapevolmente, il modo per raggiungere l’altra riva: che non è altro che la vita degna di essere vissuta. Con il coraggio di abbattere muri e di continuare a guardare oltre il ponte. Perché lì tutto comincia.