Lo scudo di Atena per tagliare la testa a Gorgone

Susan Sontag è stata una delle osservatrici più attente del nostro rapporto con la violenza trasposta in immagini, della nostra relazione Davanti al dolore degli altri, come recita il titolo del suo ultimo libro. La posizione di Sontag può essere riassunta in questa sua affermazione: “Tale è la tendenza estetizzante della fotografia, che il medium che trasmette l’angoscia finisce anche per neutralizzarla”. L’idea di Sontag è che il dispositivo di produzione delle immagini contemporaneo porti di per sé una forma di neutralizzazione della presa di posizione etica e politica che l’immagine del dolore dovrebbe suscitare nell’osservatore.

Ma è davvero così? Questo giudizio è valido all’interno del regime spettacolare delle immagini che domina lo sguardo globale, tale che guardiamo tutto ma non vediamo niente. Questo forse è una delle chiavi che ci consente di comprendere la paralisi estetica e politica davanti al genocidio dei palestinesi. Ma tale regime per quanto esteso lascia aperti ancora dei varchi, degli spazi non occupati, non esaurisce lo spazio di articolazione delle immagini. Molto abbiamo compreso delle tragedie della storia passata dalle narrazioni e dalle testimonianze in immagini. E tanto possiamo comprendere anche quel che sta succedendo a Gaza. Tanto possiamo comprendere dalle immagini che testimoniano della deriva bellicistica, imperialistica dell’Europa e degli Usa.

Potremmo rispondere alla posizione in fondo iconoclasta di Sontag con l’interpretazione che Siegfried Kracauer, filosofo e sociologo tedesco del primo Novecento, che offre del mito di Perseo e di Gorgone: “La morale di questo mito è, chiaramente, che noi non vediamo, non possiamo vedere gli orrori reali che ci paralizzano con un terrore accecante ma che sapremo a che cosa assomigliano soltanto guardando le immagini di essi che riproducono la loro autentica apparenza.[…] Lo schermo del cinema è lo scudo riflettente di Atena. […] Le immagini invitano lo spettatore ad accettare le cose a incorporare nella sua memoria il volto reale delle cose, quelle cose che sono troppo terribili da contemplare nella realtà. Facendo esperienza delle schiere di teste decapitate, o delle barelle su cui giacciono i corpi umani torturati, nei film girati nei campi di concentramento nazisti, noi salviamo l’orrore dalla sua invisibilità”. Possiamo aggiungere alle parole di Kracauer: non solo il cinema ma tutti i dispositivi di produzione delle immagini possono diventare i nostri scudi di Atena per “salvare l’orrore dalla sua invisibilità”. Sempre che tali dispositivi siano strappati alla torsione spettacolare che consente di guardare, senza vedere.

“Guardare tutto, senza toccare niente”, scriveva Walter Benjamin a proposito del rapporto feticistico ed estetizzante che i consumatori di merci e di immagini intrattengono con i prodotti con cui entrano in relazione. Guardare, ma non vedere, quindi impossibilità di prendere posizione nella storia per trasformarla.

Asimmetrie nelle guerre

Eyal Weizman, docente israeliano alla Goldsmith di Londra e il gruppo di ricerca da lui fondato Forensic Architecture operano con le immagini come se fossero scudi di Atena. Sono costruzioni di immagini che mostrano ciò che ci “paralizza con terrore” e salvano l’ “orrore dalla invisibilità”. Come spiega Weizman in uno dei suoi testi fondamentali Architettura forense. La manipolazione delle immagini nelle guerre contemporanee noi abbiamo a che fare con molteplici asimmetrie: la prima è l’asimmetria tra chi conduce le guerre più o meno dichiarate (gli stati, i contractor, grandi complessi industriali) e i popoli che le guerre le subiscono.

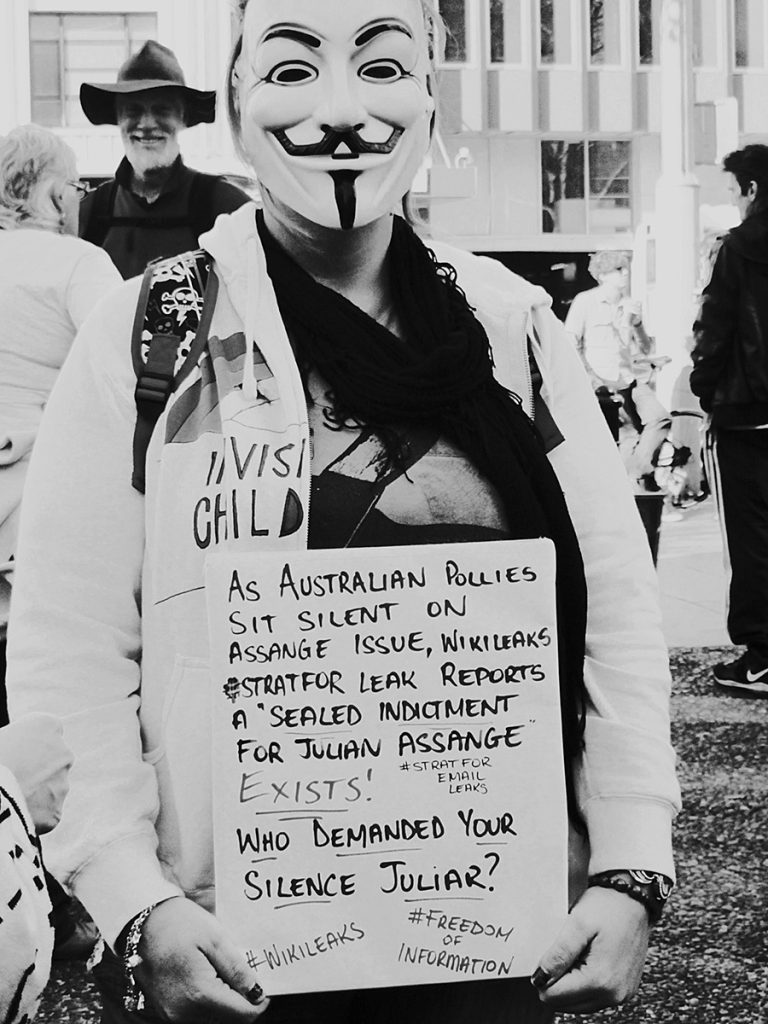

Queste asimmetrie riguardano in primo luogo i dispositivi di produzione delle immagini che da una parte sono utilizzati dagli eserciti (satelliti, droni, IA ecc.) per dare la caccia ai target e dall’altra le immagini – insieme ad altre testimonianze – che possono essere portate dai superstiti dei conflitti per mostrare le violenze subite che dai perpetratori sono manipolate, cancellate. Ricordiamoci di Julian Assange e del ruolo di Wikileaks: senza la messa in comune di file secretati molte stragi di civili non esisterebbero nemmeno. E all’interno di questa asimmetria che si apre lo spazio di lavoro sulle immagini e sulle differenti tracce comunque lasciate dai perpetratori nei conflitti.

Per FA non si tratta tanto di trovare l’immagine-prova, la pistola fumante, quanto piuttosto di costruire un montaggio, rovesciando l’uso dei dispositivi da parte di governi ed eserciti, restituendo alla comunità internazionale ciò che è stato sottratto da eserciti e da governi. Proviamo a osservare i numerosi lavori su eventi bellici cancellati e rimossi e riportati nella storia dal lavoro sulle immagini di FA, per ridare dignità a famiglie, a intere comunità e anche perché possano essere anche utilizzati da tribunali internazionali.

Tra questi, molti lavori sono dedicati ai territori palestinesi colonizzati o distrutti dagli israeliani. A titolo di esempio si vedano sul sito alcuni dei loro lavori sulle immagini, sulle testimonianze e sullo spazio: A cartography of genocide; When it stopped being a war; The massacre at Tua Al-Zagh 29 October 1948; Return to Al-Main Weizman è l’autore anche di Spaziocidio un volume che raccoglie indagini sulle modalità invisibili, non dichiaratamente belliche con cui Israele ha progressivamente espropriato lo spazio di vita dei territori palestinesi.

Pensare con gli occhi

Il lavoro sulle immagini di Forensic Architecture è un chiaro esempio di come sia possibile muoversi in una direzione contraria rispetto all’uso spettacolare ed estetizzante che paralizza la presa di consapevolezza etica e l’azione politica davanti a ciò che vediamo. Anche le immagini che testimoniano i crimini commessi contro i civili palestinesi sono disinnescati della loro possibilità di aprire una presa di posizione politica, proprio in quanto inseriti all’interno della macchina spettacolare incessantemente in funzione.

Bisogna imparare a «pensare con gli occhi», diceva il regista Harun Farocki, amico di Weizman. Pensare con gli occhi significa in primo luogo aprire una breccia nel monopolio spettacolare delle immagini. Ma un uso non spettacolare delle immagini è stato ed è sempre possibile, e oggi diventa fondamentale per risvegliarsi dalla paralisi allo stesso tempo estetica e politica davanti ai massacri di Gaza e per incrinare la mobilitazione della UE verso il riarmo che giunge a coronamento di un lavoro di creazione di nemici. Tale ebbrezza bellicistica non può che erodere la democrazia che sopravvive a stento in Europa, non può che accendere nuove guerre. Quelle armi con cui ci stiamo armando, sono già puntate contro di noi.