Aveva ragione Hyman Minsky, economista post-keynesiano?

Il presupposto su cui si fonda l’ipotesi di uno Stato come Employer of Last Resort (ELR – Datore di lavoro di ultima istanza) è che vi sia una gran quantità di disoccupazione involontaria, dovuta ad una carenza strutturale di domanda di lavoro, e che vi siano, al contempo, una gran quantità di bisogni sociali che non riescono a trovare una risposta efficace nell’ambito del mercato. L’autore sottolinea, da un lato la necessità di creare posti di lavoro aggiuntivi per dare impiego alle persone, ma, dall’altro, anche la necessità di porre altrettanta attenzione alla qualità dell’occupazione e della produzione da realizzare, interrogandosi su “che cosa”, “per chi”, “come” produrre e privilegiando ciò che è “utile” a ciò che è “profittevole” (MInsky, 2014).

Il lavoro e l’invecchiamento

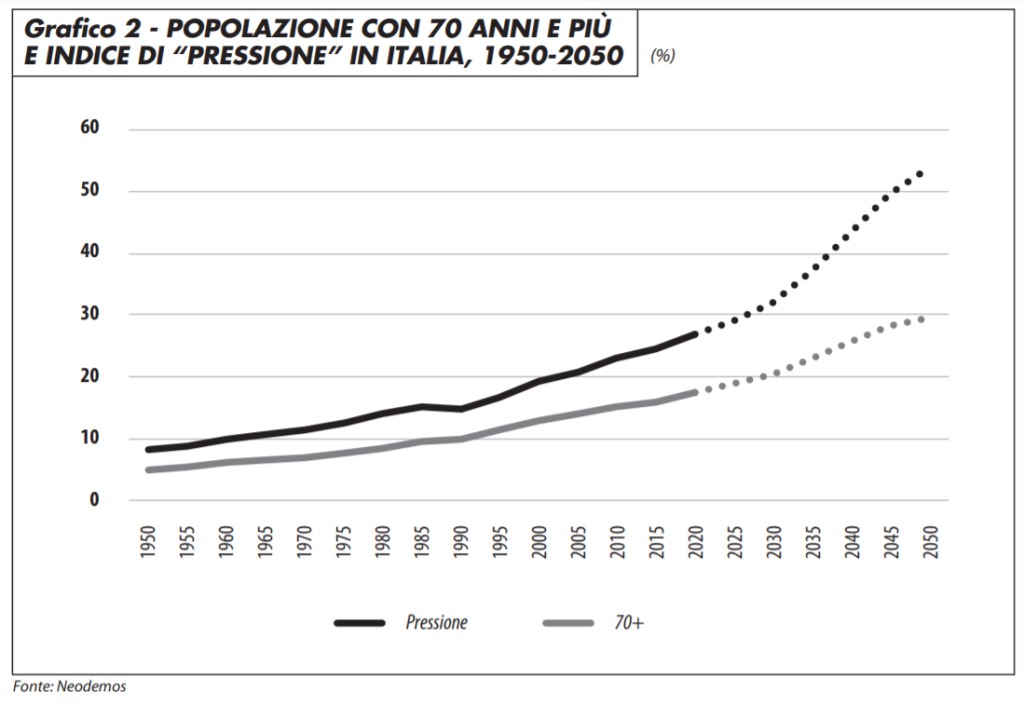

Uno scenario che sembra adattarsi perfettamente al caso italiano, in cui l’enfasi posta sulle potenzialità generative delle transizioni gemelle, col relativo investimento in termini di adeguamento dell’offerta e della domanda di lavoro, rischia tuttavia di lasciare in secondo piano gli effetti della “transizione madre”, quella demografica.

L’invecchiamento progressivo della popolazione da un lato incrementerà il ricorso a politiche passive, dall’altro, non essendo accompagnato da una natalità adeguata al ricambio, si accompagnerà alla progressiva contrazione delle persone 15-64 anni, il cui lavoro garantisce l’equilibrio del sistema tra politiche attive e passive.

Appare prioritario, pertanto, per garantire adeguata sostenibilità agli effetti della transizione demografica, aumentare la quota di persone occupate, a partire dai target per i quali il match nel libero mercato appare più complesso (disoccupati) e per quelli che sono stabilmente al di fuori del mercato del lavoro, ma che potrebbero accedervi a determinate condizioni (inattivi e forze lavoro potenziali).

Minsky aveva (forse) ragione

E allora, potrebbe forse aver ragione Minsky, se si riescono a mettere insieme le due priorità: sostegno alla transizione demografica attraverso politiche specifiche di coinvolgimento dei target da subito disponibili al lavoro – ma colpiti dal mismatch – e focalizzazione sulla piena copertura dei bisogni sociali crescenti. Non a caso, infatti, sono proprio questioni come il deterioramento ambientale, il degrado urbano, la diseguaglianza di genere, le carenze di servizi di cura per anziani e bambini, l’inadeguata formazione e istruzione, ecc., gli aspetti su cui i sostenitori dell’ELR concentrano maggiormente il loro interesse. (Tcherneva 2019).

ELR e transizioni gemelle

L’ELR, di per sé è uno strumento di cambiamento finalizzato a dare una risposta ai bisogni umani, compatibile con la ricerca di un nuovo modello di sviluppo e con la possibilità di rispondere efficacemente alla crescente domanda collettiva di maggiore equità e giustizia sociale e ambientale. Ma rappresenta anche un modello che ha la capacità (unica) di conseguire gli obiettivi della politica fiscale anti-recessione nel momento stesso in cui emergono i bisogni sociali dei lavoratori che rimangono disoccupati. A differenza delle strategie convenzionali (che richiedono molta spesa per raggiungere risultati relativamente modesti in termini di occupazione, non focalizzano il loro effetto di creazione di lavoro là dove ce n’è più bisogno e richiedono che i disoccupati attendano, eventualmente anni, perché ridiventino disponibili lavori di nuova creazione), la forte dose di creazione prioritaria di lavoro, attraverso i programmi di ELR, avvia un effetto moltiplicativo della spesa impiegata che produce effetti occupazionali decisamente maggiori, consente di offrire lavori proprio dove ce n’è più bisogno e a quelle persone che ne hanno più necessità e permette di rendere questi lavori immediatamente disponibili (cioè quando le persone ne hanno più urgenza, invece di lasciarle ad attendere che l’economia riprenda). (Harvey 2019)

In che modo questa prospettiva possa essere tradotta in una soluzione applicabile a sostegno delle transizioni gemelle, restando nell’alveo delle regole di bilancio imposte dall’Ue e nell’ambito della attuale politica economica, è oggetto di approfondimento da parte di Inapp con un progetto dedicato, coordinato da Lucia Zabatta e Valentina Cardinali, nell’intento di aprire una prospettiva diversa di riflessione e intervento, in linea col dibattito internazionale sulle trasformazioni del capitalismo e sul recupero di un ruolo dello Stato nella politica economica.

Riferimenti bibliografici

Harvey P. (2019), Tornare al lavoro: una proposta di lavori pubblici per la ripresa economica, in Foggi J. (a cura di), Tornare al lavoro. Lavoro di cittadinanza e piena occupazione, Roma, Castelvecchi

Minsky H. (2014), Combattere la povertà. Lavoro non assistenza, Roma, Ediesse

Tcherneva P. R. (2019), Quali sono i rispettivi meriti macroeconomici e gli impatti ambientali della creazione diretta di lavoro e del reddito di base garantito?, in Foggi J. (a cura di), Tornare al lavoro. Lavoro di cittadinanza e piena occupazione, Roma, Castelvecchi