È questione di secondi

Il recente volume della giornalista d’inchiesta Annie Jacobsen, Guerra nucleare. Uno scenario (2024, trad. it. Milano, Mondadori, 2025) dovrebbe essere una lettura obbligatoria in tutte le scuole, dalle medie o almeno dalle superiori in su.

Non perché il suo documentatissimo fantaracconto di cosa potrebbe accadere se oggi una potenza nucleare minore (la Corea del nord) attaccasse la massima potenza nucleare del pianeta (gli Usa) ricevendo l’appoggio di una potenza nucleare intermedia (la Russia) non sia esente da imprecisioni, azzardi, forse anche errori. Ma perché, fatta la tara di tutto questo, la narrazione della Jacobsen rimane una verosimile ipotesi di lavoro su cosa sarebbe la guerra nucleare oggi.

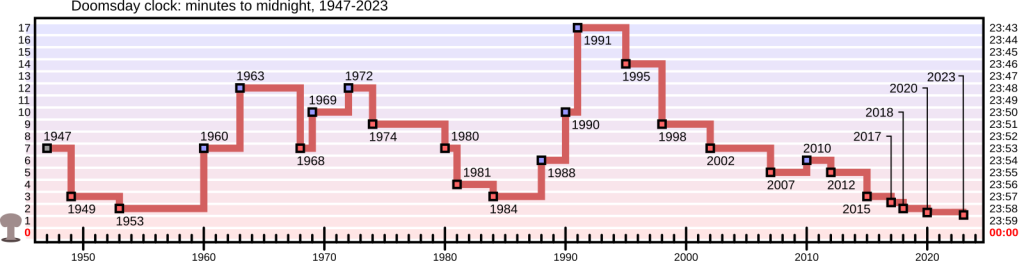

L’associazione degli scienziati atomici da molti decenni predispone un originale ‘orologio’ che dovrebbe misurare la distanza fra l’oggi e un possibile rischio nucleare: tanto più il rischio è vicino quanti meno secondi mancano all’Apocalisse. Il loro Doomsday Clock segnava a febbraio 2025 solo 89 secondi alla Mezzanotte. Cioè potrebbe mancare poco più di un attimo.

D’altronde, il ricorso alla Bomba per risolvere controversie internazionali, più o meno gravi, è oggi minacciato con facilità, e preoccupante faciloneria, da leader mondiali come Putin, che ha scatenato la prima guerra d’aggressione in grande stile nel Continente europeo dalla fine della Seconda guerra mondiale (conflitti iugoslavi esclusi). E il nucleare militare ha aleggiato a lungo dietro la politica della Corea del nord, e di recente sullo sfondo della crisi indo-pakistana, per non dire della ‘guerra dei dodici giorni’ fra Israele (e Usa) e Iran: un altro pericolosissimo conflitto, a parere di chi scrive, tutt’altro che terminato e composto.

Ma da dove viene questo odierno inquietante ritorno di fiducia nella Bomba? È un fenomeno nuovo o echeggia in sé fenomeni storici precedenti?

A chi scrive pare che questa fiducia in un’arma, cioè in una macchina militare, in un qualcosa che vada al di là delle capacità umane di uccidere altri umani faccia a faccia e con le proprie mani, rinvii a qualcosa di più lontano nel tempo. Rinvia quanto meno all’inizio dell’era industriale e ai suoi riflessi bellici ottocenteschi sul modo di pensare e pianificare la guerra. E per certi versi rinvia a fenomeni ancora precedenti.

Le macchine

Si potrebbe infatti tornare molto indietro nel tempo. Forse l’avvento delle balestre, con la loro capacità di uccidere con una freccia molto più lontano di quanto poteva fare un arco, già aveva messo in mano ai bipedi umani uno strumento da guerra di tipo nuovo. E ancora più nuovo, e sorprendente, fu l’avvento delle armi da fuoco che poeti rinascimentali bollarono come un modo di uccidere disonorevole e non più cavalleresco, perché non faceva vedere alla vittima chi era stato il suo esecutore

Ma l’origine più precisa di quel sentire contemporaneo per cui una macchina possa risolvere una guerra si colloca a metà dell’Ottocento, quando la società e la tecnologia industriali produssero le prime concretizzazioni del nuovo modo di combattersi appunto “con le macchine”. (Che dati alla metà dell’Ottocento lo dimostra che il tema è sconosciuto a Clausewitz.)

Fu con l’avvento della società moderna e industriale che anche il fenomeno bellico appunto si ‘industrializzò’ permettendo la morte di massa. Dalle prime mitragliatrici per la guerra terrestre ai primi vaticini di sommergibili per quella marina e in maniera ancora più chiara alle visioni di una guerra ‘definitiva’ se condotta dall’aria, bombardamenti di massa compresi, fra la seconda metà dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento fu tutto un fiorire di idee di guerre affidate a macchine.

La prima guerra mondiale, con le sue decine di milioni di morti militari (e, in parte, civili) fu solo la tragica realizzazione della impressionante crescita nella possibilità di uccidere umani anche attraverso le macchine.

La bomba che debutta in società

Nel primo dopoguerra alcune convenzioni internazionali cercarono di arginare questa deriva bellica: ad esempio si tentò di limitare l’uso dei gas. Ma, mentre tutte le potenze europee continuarono a dotarsene, solo l’Italia fascista ne fece un uso importante: sul fronte coloniale e nella Guerra d’Etiopia. Se già nel XIX secolo possiamo trovare le sue più lontane premesse, fu certamente con la seconda guerra mondiale che l’uccisione di massa attraverso macchine fece un impressionante balzo in avanti.

Lo fece per un verso sia per le politiche sterminatrici delle potenze nazifasciste sia per la più generale straordinaria crescita della letalità dei mezzi bellici che la moderna società industriale metteva a disposizione delle forze armate. Si pensi, solo per fare un esempio, di nuovo, agli effetti dei bombardamenti aerei. Ma si potrebbe dire lo stesso più in generale della guerra industriale per terra, male e cielo.

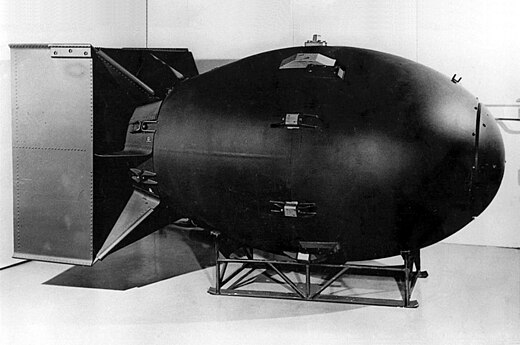

Il balzo in avanti più evidente fu però proprio con il ricorso alla Bomba nucleare a Hiroshima e Nagasaki. L’impressione rilasciata da quel bombardamento fu così ‘totale’ e ‘impensabile’ da far quasi dimenticare le sue origini e da dove esso provenisse. Per quanto il numero di morti così inflitto al Giappone dagli Usa in quell’agosto 1945 fu alla fine contenuto rispetto alle decine di milioni di morti che la guerra industriale aveva fatto dal 1939 (o dal 1935, o dal 1931, secondo alcuni storici), l’orrore della guerra nucleare fu enorme, e ovviamente giustificato. Per la prima volta, l’essere umano aveva inventato una macchina avanzatissima in grado di infliggere da sola un numero enorme di vittime. Fu da quell’agosto 1945 che si delineò la possibilità di far fare la guerra (o di minacciarla) e di vincerla ad una sola macchina: la Bomba.

L’avvento dell’era atomica

La tragica novità tecnologica decretò l’avvento dell’era atomica. Essa avrebbe sovvertito molti criteri precedenti. Il concetto stesso di vittoria, con quella Bomba, era incerto. Quanto sarebbe costato sfidare una potenza atomica? E se ambedue gli avversari si fossero dotati di armi nucleari cosa sarebbe successo? Chi avrebbe ‘vinto’ la prossima guerra? Einstein fu schietto: la quarta guerra mondiale sarebbe tornata ad essere combattuta con pietre e bastoni, se una terza fosse stata nucleare.

Tutta la Guerra fredda fu attraversata da queste prospettive e da questi timori. Nel frattempo il mondo assisteva ad una proliferazione verticale e orizzontale che moltiplicò i rischi di una ripetizione di Hiroshima. Se lo scontro politico e militare fra Est e Ovest fosse diventato bellico, Einstein avrebbe potuto vedere confermate le più funeste fra le sue predizioni.

Il fatto che il 1989 non sia stato atomico ha insegnato poco ai governanti. Gli arsenali nucleari sono stati ridimensionati ma non aboliti (e di recente sono persino in via di rimodernamento). L’illusione che la guerra possa essere la soluzione, e che il ricorso ad una macchina possa affrettarne l’esito, è tornata a diffondersi. La fortuna delle armi di distruzione di massa è in crescita. In particolare, la Bomba è tornata a essere vista da alcuni decisori politici – in particolare di piccole e medie potenze regionali ‘revisioniste’ e belliciste – come uno strumento utilizzabile. Società post-industriali e Paesi con economie in via di sviluppo tornano a credere di poter affidarsi ad una macchina, ad uno strumento bellico, ad una Bomba per risolvere a proprio vantaggio le proprie controversie.

È un rischio. Un rischio enorme. Per questo il volume della Jacobsen dovrebbe essere considerato l’abc della educazione civica contemporanea. Purtroppo.

W. F. Hallgarten, Storia della corsa agli armamenti (1967), introduzione di Ernesto Ragionieri, Roma, Editori riuniti, 1972

Richard Rhodes, L’invenzione della bomba atomica, Milano, Rizzoli, 1990

Daniel Pick, La guerra nella cultura contemporanea (1993, trad. it. di War machine. The rationalisation of slaughter in the modern age), Roma-Bari, Laterza, 1994

Joanna Bourke, Le seduzioni della guerra. Miti e storie di soldati in battaglia, (1999, trad. it. di An intimate history of killing. Face-to-face killing in twentieth century warfare) Roma, Carocci, 2001

Nicola Labanca, Guerre contemporanee. Dal 1945 ad oggi, Firenze, Giunti, 2008

Nicola Labanca, Storia illustrata delle armi da fuoco. Dall’archibugio alle bombe intelligenti invenzioni e tecnologie che hanno cambiato l’arte della guerra, Firenze, Giunti, 2009

Nicola Labanca, Il “ritorno” della guerra? Note fra storia e altre discipline, in “Meridiana”, a 2024 n. 110, pp. 111-142

Annie Jacobsen, Guerra nucleare. Uno scenario (2024), Milano, Mondadori, 2025