Economia, Politica, Storia, Immaginari, le prossime iniziative pubbliche di Fondazione Feltrinelli

Economia, Politica, Storia, Immaginari, le prossime iniziative pubbliche di Fondazione Feltrinelli

Articoli, inchieste e speciali editoriali

ebook, libri, fonti d’archivio

Come nascono gli stereotipi di genere? La risposta della sociologa Raewyn Connell

Scopri di più

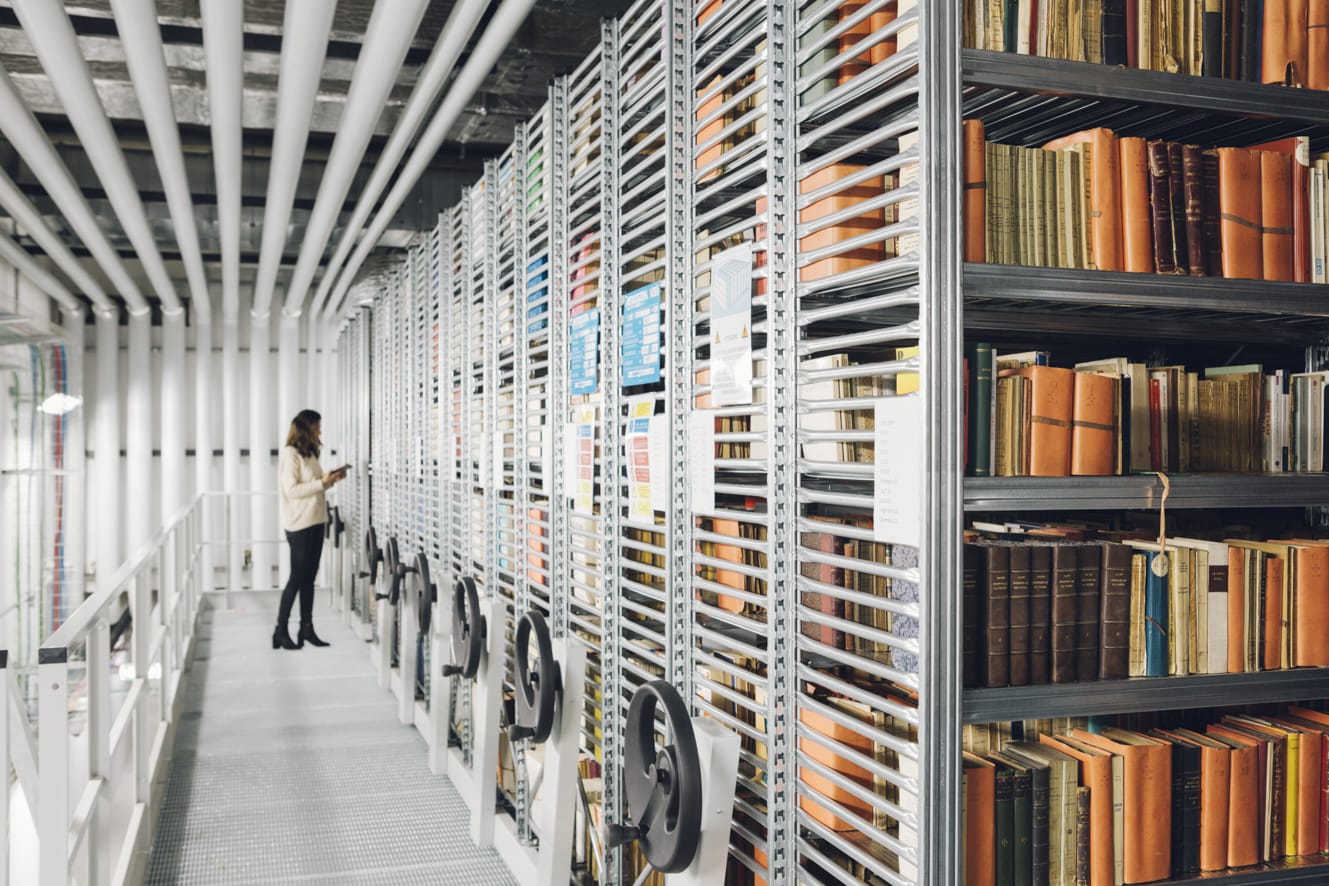

Le Mostre Digitali: un viaggio tra le fonti d'archivio di Fondazione Feltrinelli

Scopri di più

Consulta gli inventari degli archivi e il catalogo della biblioteca.

Consulta l’Archivio Esplora la Biblioteca

Un ambiente tranquillo e accogliente per studiare e lavorare.

Scopri gli orari Prenota il tuo posto